北京人艺的改革之困

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

人艺版《赵氏孤儿》剧照

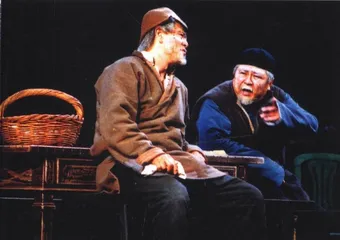

话剧《茶馆》剧照

话剧《雷雨》剧照

辞职疑云

在那篇报道见报的第二天,就有报纸登出“濮存昕辟谣”的消息,这与此前记者从濮存昕那里听到的说法却又不同,他的态度转变和人艺导演李六乙的做法不谋而合。本来李非常痛快地答应记者的采访,并说:“关于人艺我有一肚子的话。”但是第二天采访时,李突然变卦,他说:“还不到说的时机,濮哥现在很难,我不能给他增加压力了。”北京市委宣传部干部处的一位发言人也表示:对濮辞职的事毫无所知。濮存昕到底辞职了没有?连人艺内部也众说纷纭,有人说他已经递交过辞职报告,但没有批;也有人反问记者:“他不是已经辞了吗?”

一位人艺内部人士告诉记者,在濮存昕上任一年时间里,他其实没有获得真正的院长权力。濮存昕也对本刊记者说:“现在剧院没有眉目没有新的发展,我不想做政绩堆砌的事,一年就撤吧。”看得出他内心的矛盾,他一会儿说要“离开人艺”,一会儿又说“不会离开舞台,还要演李白,还要继续做艾滋病形象大使和其他公益活动”。他的父亲,人艺从前的副院长苏民负责此次学员班招生工作,但当记者询问时,他巧妙地说:“我已经退了,你最好去问人艺领导。”

濮存昕的痛苦究竟从何而来?牟森直截了当地说:“就是流行的那个词:潜规则,人艺问题特简单,就是人事之争。健康体制下应该有三套马车:总经理、文学顾问和艺术总监,如果濮哥能随心使用院长职能,比如让林兆华作艺术总监,情况会改变。”一位人艺内部人士打了个比方:“如果你向一位领导提个改革建议,其他几位就在后面拿着枪瞄着你哪!别人会想,这个人是不是有什么野心,他所谓的改革是不是为自己捞好处?”

新旧之争

人艺现有的三套班子是:党委书记、院长、创作室。但事实上,创作室现在只有两个编剧:郑天玮和王梓夫,在英若诚担任创作室主任时期,人艺曾经有十来个专职编剧,老演员郑榕说:“那时候一提话剧,观众想到的就是人艺。”

即使现在,这句话依然成立,但人艺的困境并不是从现在才出现。郑榕回忆说:“80年代我们去上海演《茶馆》,那时上海青话非常火,排演了很多现代派作品,那些年轻人就说人艺是最后的晚餐,没有展示话剧的前途,争论很厉害。我们就认为,不能把现实主义一棍子打死。在院庆40周年时,有的专家发言有类似论调,说人艺在一个特定时间走了弯路,没有跟上现代主义。”这个特定时间指的是近十年,人艺演出中心副主任傅维伯告诉记者,人艺的辉煌一直持续到改革开放后的十年。

新老艺术家的分歧一直存在着,郑榕认为,像林兆华的实验戏剧就很好,既保持了传统又能革新。但他对经典剧目的解构很不赞同,比如李六乙的《原野》,颠覆了原剧本。他表示,老艺术家们都不能接受这种方式。苏民、郑榕等四位老艺术家是这次学员班招生的考官,17年的合办班曾培养了徐帆、胡军、何冰、陈小艺等许多明星。郑榕透露了这次人艺招生的标准和中戏过去的办法不同:不招脸太小的,偏向于声音有穿透力的大青衣和小生。他举例说:“我听到有个女孩朗读了泰戈尔的诗,觉得现在还有孩子知道泰戈尔,真不错,就提出要她吧。”这种衡量标准和大多数导演的标准正好相反,导演路学长就说:“演员不需要学问,首先是外形好,演技都是可以后天教的。”路学长的看法正流行于艺术学院的招生中。

郑榕回忆起自己当年进院时,前辈花费了大量心血熏陶学员,所谓的人艺气质都是在实践中学习的,但这种情况现在已经不复存在。人艺传统的演员培训班从1991年起没再办过,从各院校招来的新人没有一个演过主角,现在挑大梁的青年演员还是徐帆那一拨的,一年五个大戏中四台都有濮存昕。傅维伯说:“他哪有工夫做行政?光演戏就累极了。”演员胡军告诉记者,他毕业后五六年其实都在跑龙套,上台后跑一圈喊声“嘿”就下来,直到有了小剧场才演上了主角。小剧场原经理傅维伯承认,小剧场给了不仅是人艺的年轻演员,还有其他演员演出机会,从章子怡到陈好,她们的第一部作品都在人艺小剧场。不过现在大剧场和小剧场已经合并为演出中心,这也是人艺改革中的一项重要措施。

什么是改革

谈起人艺改革,牟森反问:“你觉得那些举措叫改革吗?汉语是很容易产生歧义的,我认为北京儿艺实行股份制才叫彻头彻尾的改革。”演出中心已经成立了大半年,作为副主任的傅维伯含糊地说:“想做企业化,往大里走是正确的,以前的优势是船小好调头,现在船是大了。”他特别反感“承包”这个词,也不同意自己“承包过小剧场”这种说法。事实上,从第一年从剧院那里领了1000元启动资金后,他这两年每年都给剧院超额上交利润,小剧场的所有建设费用也都来自于票房。现在回归剧院的不仅是小剧场,包括以前承包出去的食堂也被收回,过去首都剧场还演出其他剧院的戏,现在则只卖人艺自己的票。

去年,人艺曾经悬赏10万元向社会征集剧本,也被媒体称为改革,但最后没有一部被搬上舞台。傅维伯谈起于是之时代说到,于和当时的大作家关系都很好,力邀他们写本子。“在今天,写电视剧肯定比写话剧赚钱,所以只有和剧作家保持良好的关系,才能让他不计利益,本来话剧就不是谁都能写的,纯粹以利动人是不行的。”

牟森给演员说戏

郑榕说人艺有一批固定观众,正是这群人保证了人艺无论演出什么剧目都不会亏本,即使像市委安排的《北街南院》、《万家灯火》也都是赚钱的。但牟森担心这种状态会不会持久,而且这种赢利也只是表面上的。以濮存昕主演的《李白》为例,演出37场,收入231万元,每个演员平均出场费390多元,去掉场租等费用,赚了几十万,但如果把维持剧院的后勤等其他费用全算上,最多是不赔不赚。傅维伯说,每年市委给人艺有事业单位的差额补贴800多万元,剧院创收1200万元,去掉行政费用,刚好不赔不赚。如果需要盖新剧场,可以向上级申请拨款。人艺不会亏出个大窟窿,但也没有实现真正意义上的赢利。它的竞争对手国家话剧院对演出有一个激励措施,在完成任务的基础上每排一部大戏奖励1万元,排小剧场奖励5000元。人艺近些年一直保持着每年五部大戏的速度,牟森说:“人艺演员多,辈份也多,不过,像胡军这样的年轻演员遇到的问题,并不完全是因为老演员霸占舞台他们没机会,而是因为剧目太少。按照戏剧界不成文规定,每年应该有四部新戏,但人艺很多戏是经典重排,用的还是那些人,新演员没有用武之地。有保留剧目说明剧院有实力,但你不能说修个地铁二号线就叫改革吧。”郑榕也说:“于是之说过,保留剧目多是优点也是包袱,导演喜欢用老演员,对新演员不利,那时他就主张不能靠老传统过日子。”可于是之退休多年后,人艺并没有按照他的观点发展。

在人艺网站主页上,有一篇人艺自己写的关于改革的文章,提到人艺的外来压力有保利剧院、中演公司,傅维伯说,一个真正的国家剧院,应该自己可以创作,也可以演出外来剧目,还要到全国推广人艺的戏,成立演出中心的出发点也是为此。提到3月份首都剧场即将上演刘若英主演的《半生缘》,傅维伯苦笑说:“那是国家话剧院邀请的,只是租用人艺的舞台,这部戏的意义在于打通了华语剧场,对年轻观众有非常大的吸引力。”现在国家话剧院正在建自己的剧场,人艺和它相比的惟一优势也马上要丧失了。

一位老艺术家说人艺的最大优势就是这块金字招牌,他说:“大树底下好乘凉,起码演员们医疗费报账都很及时。书记想的是剧院怎么发展,虽然竞争多,感觉并不担心。”剧院的年轻一代却不这么看,牟森说:“北京倒掉的金字招牌还少吗?”另一位中年演员则坦率地说:“如果大方向是正确的,走点弯路没关系,可现在方向正确吗?”他认为现在的改革不会损害任何人的利益,北京人艺在众目睽睽之下,改革尤其艰难。