王全安:《惊蛰》和独立电影的体制内生存

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

导演王全安

2月5日,第54届柏林电影节正式开幕,华语电影只有两部幸运入围:参加竞赛单元的台湾导演张艾嘉的《20、30、40》和参加“青年电影”单元的内地导演王全安的《惊蛰》。

从表面上看,《惊蛰》是一部典型的独立电影:300万元的低成本投资;描写一个女人在城市和农村之间辗转生存的底层故事;中、德、韩、奥等多国电影人员组成的国际班底和导演意图的绝对贯彻。这一切都像一个鲜明的箭头,将其出口指向各种国外电影节和国内外的电影酒吧。与以往不同的是,《惊蛰》作为2003年广电总局第20号令执行后第一部参加国外电影展的电影,只需到广电总局备案,而不是“批准”,就可以放心地踏上国外电影节的红地毯,而不必担心回来以后会被“打入另册”。从这一点,这是一部幸运的电影。

其实,《惊蛰》的幸运并不偶然,早在第20号令颁发前,导演王全安就有意将自己的电影至少在两点上与其他独立电影拉开了距离:

第一,《惊蛰》在2003年的金鸡百花电影节上,拿到了最佳女主角奖。尽管随着电影政策的改革,独立电影早已不再等同于“地下电影”,但一部独立电影能在官方电影节上取得重要奖项依然是一件破天荒的事情。第二,《惊蛰》的投资方是西安电影制片厂,而不是独立电影通常会选择的民间制作公司或海外电影制作人。在很多独立电影人依然固执地作出和体制决裂的姿态,选择与国外电影制作人合作——参加海外电影节,以影碟形式和电影小众见面的道路时,《惊蛰》却巧妙地借助强势力量彻底逃离了这样的道路,给自己面向中国大众做好了准备。王全安由此获得了拍摄有3000万元投资的西影厂大片《白鹿原》的机会,顺利上升到了准一线主流导演的位置。

今年3月,《惊蛰》将在在全国各地上映。《十七岁的单车》、《旅程》等一批或老或新的独立电影也将陆续和普通观众见面。“体制”终于不能再成为借口和理由,习惯以“反体制”形象出现的独立电影人将怎样面对这个新的创作环境,怎样在个人的艺术特质和大众需求中找到新的平衡点?独立电影的价值在新的环境中应当怎样体现?作为个案,提前了半步的《惊蛰》,似乎可以给出一个不标准但却有参考价值的答案。

三联生活周刊:你的身份是西安电影制片厂的导演,但你却选择独立制作电影。

王全安:我对各种电影的流派不感兴趣,我觉得他们不过是各种利益的圈子,代表不了什么品质。不管是独立的,还是体制的,还是别的什么,我想的是,如何能在现有环境里,更加有利于拍出一部好电影。我不相信绝对的自由,在绝对的自由里什么都做不了。

我选择独立电影,是因为在体制内产生不了我理想中的好电影。但是,独立电影也很赢弱,推动不了这样一个产业。我们应该去融合这样一个环境的各种力量,体制也是一种力量。我特别希望我们各种拍电影的念头是正常的,活动也是正常的。电影体制是一个时代的客观产物,你完全不认可它,不承认它就太简单了。我特别希望《惊蛰》能够被各方承认、接受,因此把它送到官方的电影节上去,让这样一个活动变成正常。

三联生活周刊:以《惊蛰》为例,你是怎样实现这种和体制的合作的?这个过程顺畅么?

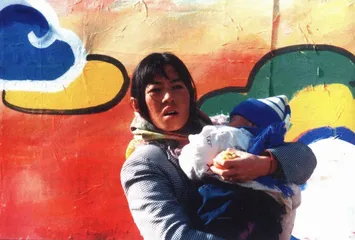

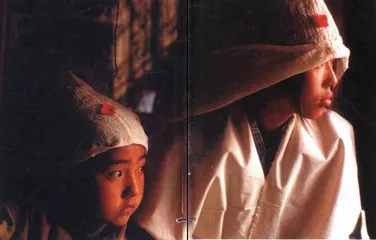

电影《惊蛰》中的女青年关二妹从农村到城市,又不得不回到农村

王全安:其实我和西影是正好契合。西影正好也想有一番作为,比如明年的《白鹿原》。这是一种共谋,我觉得在这种状态下我可以找到机遇,刚好可以利用这种机遇创造出一种超越环境的作品。合作的顺畅程度还可以。我和别人的本质区别是,我把这个过程中的困难当成技术问题去处理。体制就是一个现实,我们如果想推动电影的进步,想创造价值,就必须和体制共舞。

三联生活周刊:那你怎样看待当下的电影环境?

王全安:我觉得还不错,至少非常混乱。在我看来,混乱的时候,就是产生价值的时候——能够确立一种新的机制。

事实上在世界的任何地方,拍电影都是困难的。对一个导演来说,永远面临着个人和群体和社会的抗争;个人表达与物质欲望以及大众趣味之间的挣扎。有时候是个人占上风,但大多数时间是群体的欲望占上风。但一旦这种个人的东西真的很有价值,本身又足够强大,而又恰逢乱世,就可能产生大师。我认为,独立是一种思想。因此,在任何地方,独立都需要抗争。

很多独立电影人都在以一种反秩序的英雄形象出现。但我觉得,电影是一种艺术,电影不是政治。形势好的时候,电影是一种令人愉悦的创造;形势不好的时候,能赚钱就是英雄,不能赚钱就是狗熊。口号解决不了任何问题。

三联生活周刊:作为一个编剧和导演,为什么会选择进城的农村女青年这一体裁,您是否能确认《惊蛰》中反映的农村女人的状态是真实的,而您对她们的处理是恰当的呢?

王全安:我有一部分的农村经历,我出生在延安,那里其实和农村的环境很接近。再者,在城市里,我们也随处可以见到农村来的打工者。这些年来我一直在城市和农村之间走动,我对进入城市的农村青年也很感兴趣,我也知道他们面对这样一个剧烈变化的环境,心理上承受的压力之大,那不是我们所能想象的。

《惊蛰》中的女青年从农村到城市,又不得不回到农村,像是一种悲哀的宿命。我的电影不是谈她应该回城市还是回农村,而是在说,不管怎么样,这个人都不一样了。关二妹处在一个很尴尬的地位:在城市里,即使她待得再久,她挣到再多钱,她仍然是一个农村人;但她回到农村,也不可能再和从前一样。《惊蛰》代表着一种躁动,一种从沉睡中唤醒的状态。

三联生活周刊:很多独立电影,表面上以所谓的关怀底层人民的姿态出现,实际上,影片里却到处充满了居高临下的优越感和怜悯。

王全安:在我到农村采访之前,我想象中的《惊蛰》确实是像你说的那种电影,我要去关心谁,我要去指教谁。但是当你真正深入到农村,真的面对农村的生存环境,你会发现他们在那样的环境中磨练出的生存智慧,远远超出了我们的自以为是。所以这个电影里你看到的是一种生存的智慧。你所能做的只能是尊重他们,老老实实地把他们的真实生活、真实情感表达出来。

我觉得,从前,我在以一种居高临下的姿态面对他们;现在,我是在背对他们,我就是他们中的一分子。在下去之前,我觉得中国人变得越来越不可爱,这让我很沮丧。但到了农村我发现,很多美好的东西都没有泯灭,人性里最基本的东西,比如正直、仁慈,都保存得很好,比世界上任何一个民族都不逊色。所以,我第一次觉得我的电影里的人是有魅力的,我的电影里充满了趣味和生机。《惊蛰》坚定了我的一种信念,或者说重新建立了一种信念。就是,艺术作品应该去表现,而不是炫耀、怜悯。

三联生活周刊:作为一个独立电影人,你是否考虑你的电影的发行和推广?

王全安:当然一定要考虑,我们对商业的了解在很多情况下比艺术还要少。我们就会卖萝卜,因此把所有的东西都按萝卜去卖,以为这就是商业。文化的商业形态很复杂,艺术电影就是艺术电影的卖法,跟电视剧肯定不一样。

艺术电影的回收需要一个顺畅的循环渠道。这种电影应该是小成本的,一定得有一个国际市场。现在的音像市场很重要,一个艺术电影,应该是电影拍完后,音像版权加上电视版权接近你的成本。然后是国外电影院。国内电影院是最不健全的。我们这样的小成本根本控制不住,只能看能做到什么程度做到什么程度。这也是许多独立电影人固执地以海外市场为惟一考虑的重要原因。

三联生活周刊:在某种程度上,电影节其实就是一场电影展销会,《惊蛰》参加柏林电影节有商业上的考虑么?

王全安:电影节是能实现商业价值的,而且是越好的电影节越能实现电影的商业价值。我们应该习惯于不同的电影共存。