东看西看:在美国插队落户

作者:娜斯(文 / 娜斯)

在《纽约客》偶然读到美国印度裔女作家扎姆帕·拉希里(Jhumpa Lahiri)的小说,就喜欢上了。拉希里的父母是第一代印度移民,而她则是英国出生美国生长。

像许多第一代移民子女背景的作家,她的题材多涉及移民经验,移民父母与子女的亲情与冲突等等。吸引我的当然是感同身受,而她的文字流畅沉潜,细腻准确,令人有一读不能释手的吸引力。事实上,拉希里的短篇小说一出现就受到注意和好评,1999年结集《疾病传译》(Interpreter of Maladies)出版后,好评如潮,她成为近年文学界引人注目的年轻小说作者之一,并获2000年美国普利策小说奖,这对美国第一次出书的年轻作者来说是非常高的荣誉(八卦一下的话,从照片与采访中看,拉希里还算是“美女”,不过美国写作界无美女作家的说法)。

拉希里的父母是印度受高等教育,到美国留学并留下的一代。虽然拉希里以印度移民经验为写作对象,相信其他亚裔移民都可以从中找到自己的影子。

2003年,拉希里出版第一部长篇《名字之旅》(The Namesake),更以一个印度家庭两代人的经验为题材,写一个移民家庭的历史,在似乎毫不费力的文笔之中,展示了不仅是移民,也是当代美国的一幅非常写实的画面。因为移民经验正是美国经验不可或缺的一部分。

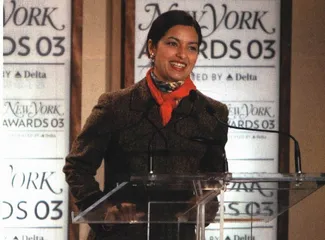

美国印度裔女作家扎姆帕·拉希里

从拉希里的短篇小说中就能看出她受俄国文学尤其是契诃夫、果戈里等人的影响——美国大学的写作课一直是很推崇俄国作家的。而《名字之旅》一书,则把果戈里的名字编进了故事中。原来,印度人有个传统,跟中国有点相像,就是孩子出生后先起个小名,昵称,是家里人叫的,到上学以后才用正式的大名,印度人曰“好名”。《名字之旅》一书中的印度夫妇在美国生了孩子,本来是说好请在印度的孩子姥姥起名的,结果姥姥的信丢了,美国医院则是不在出生登记上写上名字就不让出院,于是父亲就给孩子起了他最喜欢的作家果戈里(Gogol)的名字做小名,因为这个作家的书还跟他生命中生死攸关的一个事件有关。果戈里其实是那位俄国作家的姓,他的名字叫尼古拉。后来姥姥死了,大名一直没起。被起名果戈里的主人公上幼儿园时,父亲又将果戈里的名印度化,给他起了一个叫做尼基尔的大名。可是,小果戈里不肯换名,美国老师又是一套民主观念,所以果戈里就永远成了果戈里——直到他长大,越来越觉得自己这个“果戈里”的怪名在美国极端异化格色,趁着考上大学,给自己正式换成了尼基尔。美国人一听这个名字会给他简称成尼克——一个非常美国化的名字,再也没有什么不一样的了。这个命名的过程,也隐喻着移民家庭在美国融入的过程。这其中的种种挣扎失落冲突满足,则在名字之后有无穷的细节与故事。全书从父母一代从印度出发写起,他们在美国的求学,生子,印度父母的病逝,成为郊区中产阶级,返乡探亲,移民家庭的圈子,儿女在两种文化之间的挣扎。第一代在美国其实永远是“外国人”,但是他们除了有一种思乡惆怅,兢兢业业有成就感,在文化认同上也比较清楚,他们吃是印度饭,交是印度友,家中说印度话,习俗印度式。书中的父亲更多代表了向前走的人,而母亲则是永远也没有摆脱印度,最后在父亲去世后在印度与美国之间各住半年。对于她来说,作为外国人,“有点像终生怀孕——不断的等待,不断的包袱,不断的一种异样感”。

书中着墨最多的则是他们的儿子果戈里,他的生长故事,他少年时代反叛父母的文化,成人之后却又对美国生活仍存一种游离之感,没有世代住在这里的人的那种理所当然的自如等等。作者的语调永远是沉静温和,但是充满同情与洞察。这个果戈里上了耶鲁大学建筑系,哥伦比亚研究生,最后成了纽约一名建筑师。他跟白人女孩谈过恋爱,也跟比她更西化了的印度女子结过婚,但是结果都是告终。在他33岁那年,离了婚独身一人回家过节的他,发现了父亲16岁生日时送给他的果戈里的书,他却从没有读过。父亲此时已不在了,他终于读起这本跟他的命名有关的书。

这跟我目睹的很多华人家庭的故事都蛮相似。移民经验一直是美国经验的一部分,在美国的小说电影中都有很多反映。文学中,犹太作家的声音最引人注目,电影中,《教父》是意大利移民文化的一个侧面。华裔作家最流行的当然是写《喜福会》的谭恩美。今年还有一部叫做《在美国》的电影,是来自爱尔兰的导演描写他从爱尔兰移民美国的故事。不过因为拉希里写的是当代亚裔家庭的故事,发生的时间一直延续到现在,并且在东岸——她的父母是六七十年代移民美国的一代,所以跟我接触过的台湾与大陆移民家庭有很多相似之处,读起来特别感到接近,觉得值得推荐给中国读者。