中国化妆品之争

作者:程磊(文 / 程磊)

跨国公司首先要做的就是如何用好的产品吸引消费者的眼球

近日,有消息传出,美国宝洁公司正在策划整体收购羽西化妆品公司,记者就此事询问,双方回答都是“目前暂时不便透露”。另一方面,传闻已久的宝洁收购著名化妆品品牌妮维雅一事,目前还在紧锣密鼓进行中。据记者了解,宝洁正在秘密与持有妮维雅43.6%股份的德国安联保险公司(Allianz)接洽,以购买股份的形式买断老对手妮维雅。争夺妮维雅的除了宝洁公司,“垂涎”已久的还有欧莱雅。宝洁与欧莱雅之争早有渊源,当年收购美宝莲,宝洁就败给了欧莱雅,而美宝莲现在是中国卖得最好的品牌之一。

种种迹象表明,在护肤类领域没有多大斩获而在家庭生活护理产品方面几乎无人能及的宝洁开始大举进入个人护理市场,尤其关注护肤美容类产品。业内人士表示,如果这两项收购成功,宝洁将拥有一条覆盖完整化妆品的产品线。并以此完成有资本与来对抗占据中高档化妆品最大市场份额的欧莱雅,这样,中国乃至全球的化妆品市场格局都将可能发生改变。

羽西“嫁”宝洁?

宝洁从2001年开始就准备将化妆品作为重点发展方向。也就是从2001年开始,宝洁为了重组经营情况不佳的食品、化妆品业而拨备11.6亿美元,随后两年宝洁在化妆品业均有很大投入。而现在,宝洁的2005重组计划中,个人护理产品品牌建设仍是重点。

12月下旬,宝洁公司总裁、首席运营官柯楷锐(Kerry Clark)在结束中国市场调研接受记者采访时告诉记者:“所谓的2005重组计划,目的是让宝洁更适应全球化的市场、保持竞争优势。我们要求各区域公司应随瞬息万变的市场不断调整策略,更灵活地开展业务,这是2005重组计划的基本原则。”他同时承认,“宝洁在护肤品方面有两大品牌,分别面向高端和中高端人群,低端市场有待进一步拓展。而进军中低端,是宝洁(中国)未来最重要的发展战略,该战略是通过自创品牌,还是通过收购现有品牌来实现,还在研究中。”

宝洁收购羽西消息一传出,很容易让人联想到半个月前欧莱雅收购小护士。

据广州宝洁公司化妆品事务部发言人刘玲介绍:“宝洁旗下在护肤品方面拥有SKⅡ和玉兰油两个品牌。SKⅡ与资生堂、欧柏莱处于同一个档次,针对高端人群;玉兰油的市场范围较宽,消费群可能有与SKⅡ相匹敌的高端人士,也有与羽西、郑明明等中端品牌相类似群体,但在品牌形象塑造上,仍以中高档为主。”而在欧莱雅成功并购小护士之后,宝洁在低端市场上出现了一个“真空”。因此,就像宝洁在护发领域将伊卡璐收归旗下从而使其产品线得到完善一样,早在去年年初,业界就有传闻,宝洁在秘密寻找收购对象,强化化妆品产品线。

据外电报道,多个国际化妆品公司包括宝洁与资生堂都参与了羽西的有关洽购,目前宝洁是可能性最大的买家。而且宝洁与羽西已有相当长时间的接触,估计很快将达成最后协议。

关于这次并购传闻,靳羽西女士的助手Jiny小姐接受采访时表示:“没有从美国总部传来的任何消息,连羽西内部的员工都是通过网络、报纸等方式知道此消息的。尽管感到震惊,但因为消息没有得到证实,目前公司内部都在秩序井然地工作。相信不久羽西会有公开的媒体发布会向社会公布正式新闻。”

其实,靳羽西早就表示:“为了进一步提升母品牌羽西的国际品牌形象,我们不介意与国际大公司作战略性合作。”早在1996年,羽西便和德国美洁时下属的科蒂公司联手合作,并投入2000万美元在上海浦东建厂,在经营管理、质量控制、供销网络和新品开发等方面与国际接轨,“关于这家公司的股权结构可以告诉你的是,他们的股份比我多一点,但我是董事长”。目前羽西化妆品公司旗下有四个品牌,分别适合了不同消费人群的护肤、美容需求。羽西化妆品母牌的单品价格从90元到300元,属中高档化妆品;诺美思是最新推出在超市中销售的中档大众化妆护肤品品牌,今年羽西还着重推广彩妆系列的“瑞美儿”,瑞美儿是适合前卫少女们的低档彩妆;此外还有阿迪达斯香水。

对宝洁来说,羽西比小护士在国际上更有影响力,而抢夺中国大众市场,靳羽西个人的魅力也有很大的号召力。羽西化妆品经过几年耕耘,在全国各地已建立了18个经销部,拥有600多个羽西专柜和上千名羽西员工,如果宝洁将其合理“收编”,将轻而易举地占有一大片市场。

格局初现

很难相信,宝洁(P&G)和联合利华(Unilever)这两家日用消费品巨头居然会受到欧洲化妆品领域的“冷落”。在美容界中,法国的欧莱雅才是同行们马首是瞻的对象。这一切正是宝洁和联合利华试图改变的。

普华永道提供的资料表明,亚太地区的市场正在增长,但欧洲依然占据了全球化妆品市场30%的销售额,总价1720亿美元。美国的个人消费额很高,总体占到了市场20%的消费额。从全球看,头发护理用品是化妆品销售额最大的领域,超过了380亿美元。紧接着是皮肤护理用品,有300亿美元,彩妆是240亿美元。目前,全球排名前十大企业占了所有销售额的一半以上,前三位的欧莱雅、宝洁、联合利华就占据了全球近40%的销售额。

中国日用化学工业信息中心行业分析顾问张晓冬介绍说:“随着美容业发展,市场竞争也越来越激烈。一些中小型公司不得不退出市场,一些中小型公司不得不接受被跨国公司兼并或收购的命运,由此形成了垄断性的美容产品生产巨头。例如,美国化妆品市场的80%被世界上最大的6家跨国公司所控制。在护肤品市场上,目前最著名的10个品牌中的7个,就为9家全球性公司所拥有。”

威娜是宝洁在化妆品领域最大手笔的收购

在中国,化妆品市场正进入空前繁荣期,年销售额平均以23.8%的速度增长,已跃居世界第八位。根据新生代市场监测机构的数据表明,今后几年化妆品市场的销售额将以年均15%左右的速度增长。并且到2010年,中国化妆品市场销售总额可达800亿元左右。从化妆品的分类看,护肤类的占35%,护发类的占28%,美容类的占24%,香水类的占8%,护肤类的产品仍然是化妆品消费的主流。从近几年的动向看,美容类的产品上升得很快,有专家预测,到2010年美容类的产品要占到35%~40%,居第一位。

目前跨国化妆品公司占据了中国化妆品市场的制高点。在高档化妆品中,进口品牌一统天下;在中档化妆品中,以跨国化妆品公司为主体的合资品牌占据市场主要份额。

欧莱雅中国财务总监白朴乐先生透露,目前欧莱雅集团在中国的投资总额已经超过2亿美元。据悉,三期工程全部完工后,总占地10万平方米的尚美工厂在欧莱雅集团遍布全球的48家工厂中,规模将是空前的。并且随着小护士的加盟,欧莱雅集团凭借美宝莲彩妆和小护士的护肤品将全面覆盖中国低端化妆品领域。欧莱雅集团已经做好了在中国长期发展的准备。

而年化妆品销售额超过全国1/3的上海,更是成了国际化妆品巨头抢滩中国的桥头堡。欧莱雅正是以上海作为中国营销基点,迅速扩展到全国所有省市的500多个城市。而宝洁、联合利华、日本资生堂、韩国LG等各大化装品巨头也已纷纷在沪安营扎寨。

欧莱雅(中国)公司总裁盖保罗表示:“中国已成为欧莱雅集团全球网络中销售增长最快的地区之一,中国也将是我们最为重要的市场。”据欧莱雅集团透露,2002年欧莱雅全球销售额较上一年增长近9%,其中在中国的销售额超过8.8亿元人民币,较上一年增长61.3%。

与以往接触的跨国公司的外国老板不同的是,宝洁公司总裁柯楷锐递过来的是一张专为中国之行准备的印着中国名字的名片,他告诉记者:“在宝洁全球140多个市场中,中国市场目前的排名在前五名以内。”

“中国是联合利华未来发展战略中最重要的地区。”去年联合利华在上海建立的全球采购中心成立典礼上,联合利华总裁裴聚禄引用了美国休斯敦在欢迎中国小巨人姚明的广告牌上写的一句话:“让我们一起开创大场面。”充分表明其对中国市场的野心。

另一方面,与跨国公司的较力在中国市场早已展开,化妆品市场的高额利润吸引了大量寻求商机的资本,一些行业外的企业参与进来,如吉林九鑫药业集团成立九鑫日用化妆品有限公司,看中了具有保健作用的功能化妆品的市场前景,实施从药业转向化妆品的战略转移,公司一直致力于“专业除螨”的研究,目前公司正为其“螨婷”系列巨额投放广告以期培养市场。还有娃哈哈试水儿童化妆品市场,李嘉诚计划投资个人护理用品,华润思捷的“red earth”、七匹狼全面介入个人护理用品市场、“自然美”香港上市……

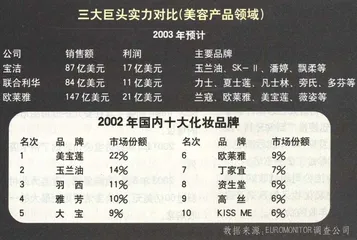

三大巨头实力对比(美容产品领域)

瞄准欧莱雅

毋庸置疑,在化妆品市场上,欧莱雅是个绝对的领导者。这个一直把品牌实力和可感知的典雅情怀看作与销售额一样重要的企业,占据了欧洲和美国两大染发品、护肤品市场的最大份额。欧莱雅令人眼红的地位理所当然遭到越来越多的挑战。

“虽然欧莱雅集团的美宝莲是世界领先的王牌彩妆品牌,但是同处美国的露华侬就是其可怕的竞争对手之一。露华侬旗下唇膏有157种色调,仅粉红就有41种之多。另外,对任何的化装品公司而言,日本资生堂绝对是一个难以跨越的对手。在护肤品方面,欧莱雅集团号称拥有60年的专业护肤经验,但同样面临宝洁的玉兰油的强大压力,毕竟它在国内的市场占有率已经超过10%。”

联合利华、宝洁这两家巨头公司强力介入化妆品市场并非虚张声势。目前欧莱雅集团在中国的主要竞争对手也是国际名牌化装品,主要有雅芳(Avon)、雅诗兰黛、倩碧;宝洁公司的玉兰油Cover girl、SKⅡ系列;联合利华的力士、夏士莲、凡士林、旁氏、多芬等,还有资生堂、露华侬等品牌。

值得一提的是,去年宝洁还以破公司纪录的70亿美元收购了以其专业染发产品而闻名的德国威娜,打了一向以染发产品为荣的欧莱雅一个措手不及。据宝洁(中国)有限公司公共事务部唐勤介绍:“宝洁的优势在北美,而威娜在欧洲和拉丁美洲都有很好的基础,尤其是西欧和日本等宝洁的薄弱区域。从产品上来看,全球专业沙龙一年有100亿美元的市场,威娜占有其中的22%,仅次于欧莱雅,这正是宝洁缺少的。”威娜是欧洲第二大专业染发用品公司,在欧洲市场的占有率为24%,仅次于拥有29%份额的欧莱雅。

还有宝洁计划收购妮维雅只是宝洁大品牌计划的进一步延伸。因为对于宝洁的基础化妆品牌则略显单薄,只有玉兰油、Noxzma以及SK-11。业内人士认为,将妮维雅收购以后,有利于宝洁弥补在基础化妆品牌中的不足。据介绍,作为全球著名化妆品牌的妮维雅,目前成为化妆品市场上的巨头,《商业周刊》杂志公布的2002年全球100个最有价值品牌排名中,妮维雅以21亿美元的身价排名第91位。

同样是在染发业务,联合利华也希望能迎头赶上:“我们动作太慢,未能及早开发这一行业。”与此同时,联合利华还在欧洲重新推出其Sunsilk系列的护发产品,此外在美国市场则继续扩大多芬(Dove)的市场份额。集团发展及策略部负责人菲古森指出,如果旗下的美容业务能够得到较好的发展,那么联合利华甚至可以放弃发展缓慢而且盈利空间有限的食品业务。

谁能撼动欧莱雅精良的生产线?

联合利华2002年以来逐步展开全球业务重组,并剥离一些不符合其总体发展战略要求的业务,通过裁员与减少工厂将品牌集中于食品和个人护理领域。比如将公司旗下的香水品牌“伊丽莎白·雅顿”所属的业务、资产以将近2.25亿美元的价格卖给总部设在美国佛罗里达的FFI香水公司。

伊丽莎白·雅顿易主后,旗下的Cerruti、Lagerfeld、Chloe、Nautica和瓦伦蒂诺(Valentino)等品牌还将保留在联合利华,并归联合利华化妆品国际公司(UCI)所有。联合利华化妆品国际公司成立于2000年3月,与原伊丽莎白·雅顿公司一起负责在全球推广联合利华的名牌化妆品业务,此项业务是联合利华专为迎合人们对于高档化妆品的需求而建立的。

联合利华在中国市场的“瘦身”策略表现得尤为突出。联合利华果断退出非主营业务,专攻家庭及个人护理用品,食品及饮料系列。2002年6月,联合利华关闭上海生产香皂和洗发水等产品的工厂,生产力士和夏士莲香皂的生产线从5月份开始渐次转移至安徽合肥,而洗发水、护发素和沐浴露的生产也转到上海近郊的闵行新厂。迁移举措将使该公司在中国的管理、仓储和能源费用节省约1/3。

负责联合利华的UCI业务的董事Charles Strauss表示;“虽然伊丽莎白·雅顿的经营状况在过去的两年中已经有所改善,但我们仍然觉得离开我们的公司后它将获得最好的发展。这一举动与我们的整体发展战略相符合,将使我们的产品革新以及国际化发展进行得更顺利,从而建立一个更坚固的高档化妆品事业。”

宝洁公司进入其他国家市场时除少数国家采取新建企业外,大部分采取收购与兼并(M&A)的方法。上世纪70年代,宝洁公司在进入加拿大、英国、菲律宾、沙特阿拉伯后,收购日本太阳屋公司,建立宝洁太阳公司,开始在日本生产和销售宝洁产品;80年代在中国成立合资公司,在德国推出可重复灌装的液体保洁产品;90年代,收购捷克斯洛伐克的Rakona公司首先在东欧开展业务,并迅速推广到匈牙利、波兰和俄罗斯;90年代后期进入墨西哥等拉丁美洲市场。

宝洁公司通过收购与兼并建立起化妆品的系列产品(近15年收购状况)。

宝洁收购史

1987年:收购Blendax系列产品生产线。

1988年:收购Noxell公司及其著名化妆品牌clarion产品,由此进入化妆品和香水市场。

1990年:收购Shulton的产品线,拓展了男性个人护理市场。

1991年:收购著名的化妆品品牌Max Factor和Beatrice,进一步在国际范围内拓展其化妆品市场。

1996年:收购著名的美国婴儿尿片品牌Baby fresh,加强了其在婴儿护理用品市场上的地位。

2001年:从施贵宝公司收购了伊卡璐系列。

2003年3月:收购威娜,宝洁为此付出超过60亿美元,成为宝洁历史上最大的一个收购案。

世界著名化妆品品牌的评定与列表

世界名牌化妆品几乎无一漏掉地抢滩大陆,进驻中国市场,并且受到中国广大消费者的青睐,在中国市场上大放异彩。

目前世界公认的最权威的名牌认定机构是英国Interbrsnd公司和美国的《金融世界》双周刊,它们都有一套科学、规范、系统的认定标准和方法,因此认定出的名牌极具权威性,客观公正,能够为全世界消费者所接受和认可。

1992~1996年美国《金融世界》根据世界名牌认定标准(品牌的领导力、生存力、市场力、辐射力、趋势力、支持力、保护力)评出了世界最强品牌,发表了《世界最有价值的品牌评价报告》。该报告披露了27个世界名牌化妆品品牌。

美国品牌13个

雅芳 (Avon)

雅诗兰黛 (Este'e Lander)

倩碧 (Clinique)

玉兰油 (Oil & Ulan)

强生 (Johnson & Johnson)

露华侬 (RevLon)

美宝莲 (Maybelline)

伊丽莎白·雅顿 (Eilzabeth Arden)

潘婷 (Penten)

海飞丝 (Head & Shoulders)

高露洁 (Colgare)

佳洁士 (Cret)

尤特白 (Ultra Brite)

法国品牌6个

欧莱雅 (L' oreal)

夏奈尔 (Chanel)

兰蔻 (Lancome)

圣罗兰 (YSL)

克里斯汀·迪奥(Christian Dior)

歌雯琪 (Givenchy)

英国品牌3个 德国品牌3个

旁氏(Ponds) 妮维雅(Nivea)

凡士林(Vasekine) 威娜(Wella)

克莱伦丝(Chrins) 花牌(Fa)

日本品牌2个:

资生堂(Shiaeibo)

花王(Kao)