报道:《新华字典》,50年的品牌之路

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

同类产品的崛起对《新华字典》的销售有一定的影响

在贵州山区一个小县城里,一个小学二年级女孩,从一位家境富裕的同学那里第一次看到了《新华字典》,一时惊为天书。为多看几眼,她以为同学做7个漂亮的毽子为交换,借字典回家看了7个晚上。这7个夜晚,她小学毕业的父亲几乎没有睡觉,在油灯下,将600多页的字典工工整整地抄录下来,终于让自己的女儿也有了一本“新华字典”。

这是5年前《检察日报》的一位读者在信中讲述的真实经历。如果要评选一本对现代中国人影响最深远的书,《新华字典》一定会榜上有名。这本新中国第一部现代汉语规范字典,自1953年出版以来,历经几代专家学者10次较大规模的修订,累计印行已突破4亿册,成为迄今为止世界出版史上发行量最大的字典。

“凡是世界上有华人的地方,凡有华文书籍的地方,都有新华字典。”2003年12月28日,在北京人民大会堂隆重举行的《新华字典》第10版出版座谈会上,商务印书馆总经理杨德炎如是说。

到2004年,《新华字典》已经走过了整整50年岁月,商务印书馆第10版《新华字典》2004年1月15日正式面市。

大学问家编小字典

辞书界有一句话:“国无辞书,无文化可言。”

中国的辞书传统历史悠久,远有秦汉时代的《尔雅》、《说文解字》,近有清代的《康熙字典》。每一部辞书在历史上都起到了传播文化知识、规范社会语言的作用。20世纪初,国语运动兴起,目的是谋求“使天下语言一律”。1924年“国语统一筹备会”决定采用北京语音作为标准音,随后编出《国语词典》、《国音字典》。

1949年中华人民共和国成立,为推广民族共同语言、普及教育,适应广大工农学习文化的需求,编一本新的现代汉语字典势在必行。《新华字典》最早的《凡例》上说:“本字典编写的目的主要是想让读者利用这本字典对祖国的语文的语词能得到正确的理解,在书面上和口头上都能正确地运用。”

1950年8月,原出版总署副署长叶圣陶牵头,特别为此成立了新华辞书社,并由魏建功先生担任社长。1950~1953年,第一版《新华字典》的编纂耗时3年,集中了魏建功、萧家霖、杜子劲、张克强、孔凡均、李九魁、邵荃麟等一批语言学界的大学者,在当时有“大学问家编小字典”之说。他们满怀为新中国文教事业服务的满腔热情来从事这项工作,把编字典和新中国建设联系在一起:“中国的未来系于儿童和文盲,危险在于无知。语言文字是普及教育的工具,字典是语言文字的工具。我们不会别的,只能咬文嚼字。谈论字典等于谈论中国的前途”(金克木,见1995年4月29日《新民晚报》)。1953年,凝聚着大家深厚的学养和热切追求的第一版《新华字典》问世,成为我国第一部现代汉语规范字典。在此后的几十年里,又有很多如雷贯耳的名字加入修订者行列:丁声树、曹先擢、王力、游国恩、袁家骅、周一良……《新华字典》成为几代人铸就的文化标志,也成为新中国读书人的忠实助手。

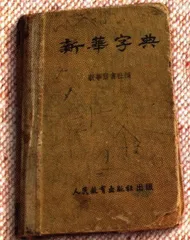

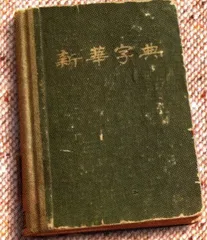

如今,1953年版《新华字典》已经成了难得一见的珍品。翻开第一页,那浓浓的古旧书籍的味道扑面而来,书的装帧设计有着强烈的时代气息,检字手段也还是民国时期创立的注音音标。然而让人感到亲切的是,这本字典几乎每一页都有图画,动物、植物、建筑、各种当时的农业和工业机械都绘制得栩栩如生。从那个时代过来的人们说,在书籍和纸张珍贵的年代,那是当时的一本小百科全书。

50年的编修历程

50年来,《新华字典》的魅力历时不衰,其中频繁及时的修订工作功不可没。第一版《新华字典》就几易其稿,充满了有趣的故事。

最开始的做法是,每个参加的人都有一本《国音常用字汇》,每人分几个字母,由编写者自己从《国音常用字汇》里选字,选编的字就画个圈。由于没有成文的编写细则,也没有现成的编写规则可供参照,每人都是各按各的想法编写。结果,稿子分歧很大。从这个并不令人满意的初稿中,他们选了一部分油印后送给领导、专家,以及作为主要读者群的中小学教师和中等程度的干部审阅提意见。随后,新华辞书社重新拟定编写方针,制定编写原则,然后试写。在审阅初稿得到的反馈意见中,编写者们发现,中小学教师等使用者们希望《新华字典》改变以往字典解释过于简单的样式,比如关于“拳头”一词的注释,反馈意见是希望能解释得比较详细:“人的手指向内弯曲攥在一起”,而不是编写者认为的仅仅说明为“手握成拳”这么简单。而由反馈意见确定的另一个原则就是字典中收录的新鲜事物、新词比较多。比如增加了以往的浅文言字典所没有的“坦白”一词等等。同时,这部字典在释义上也较之以往的字典有更强的政治性。在过去字典中,对“妓女”一词的解释是“卖淫的妇女”,而在这部新字典中,其释义则变成“被压迫出卖自己肉体的妇女”。这样,就把责任归于社会而不是个人。

1952年夏天,编写工作再次开始。这次编写总结了第一次的经验教训,分成三个层次——初编、看稿、定稿,采取流水作业。初编者三人一组,每人编的稿子,在小组内部互相提意见、修改,然后交由看稿人根据编写细则进一步修改,再交室领导定稿。这一次的修改稿完成后,再次送出去征求各方意见。1953年12月,稿子交由人民教育出版社正式出版。

由于当时还没有推行汉语拼音,《新华字典》第一版正文是按注音字母音序排列的,书后的《笔形部首检字表》又是新的,一部分人不会使用。字典发行后,在方言地区很快就收到了许多不会使用的意见,苏州新华书店首先来信反映了读者要求退书的情况。听到这些反映后,编写组赶快写了一份《笔形部首检字表》的补充说明,印成小册子,随书赠送,买过字典的人也可以要,解决读者不会使用的困难。此时,新华辞书社已经在编写部首排列本,听到方言地区的反映后,就加快了编写速度,1954年8月出版了部首排序本。

可以说,从第一版开始,《新华字典》就树立了认真严谨、与时俱进,贴近读者的编修原则。从1953年到2003年的50年间,《新华字典》已经有了12个版本,从版本之间的细微差别,可以看出50年风云变迁在社会文化上的折射。

比如,1958年2月第一届全国人民代表大会第五次会议上通过了《关于汉语拼音方案的决议》,1959年,《新华字典》改为汉语拼音音序本。

从词语的收录和解释上,也可以看出50年来人们思想观念的演变:比如“癌”,1954年版注为:“癌肿、俗叫‘毒瘤’,是身体外层的皮或里层的皮发生的恶性的肿瘤。”1971年版改为:“人及动物身体内细胞恶化,增生的恶性肿瘤。”后因发现植物也有癌变,故1979年版改为:“生物体细胞由于某些致癌因素的作用,变成恶性增生细胞,形成的恶性肿瘤。”这一结论延续到1998年修订本。有些字由于社会经济生活的不断创新发展,具有了新的义项,这也在《新华字典》中有所反映:如“桥”字,1954年版解作“架在水上便于通行的建筑物”。但随着交通发展的需要,《新华字典》适时的改成“架在水上(或空中)便于通行的建筑物”。还有一处很重要的变化是,随着人们环境保护意识的提高,在2003年修订版中,许多动物名词的解释不再出现“肉可食”的字样。

2003年的修订版依然继承了50年来的优良传统。据中国社会科学院语言研究所词典室副主任、本次修订课题组负责人程荣研究员介绍,这次修订从正式修订到完成用了一年半时间。辞书编纂准备工作中较为重要的两项是收集语料和调查新词的使用频率,语言研究所的工作人员每年都会通过实地考察和出版物分析的方式来捕捉语言的新变化,并将观察到的新词、新义以卡片形式或现代化手段记录下来,然后统计这些新词、新义的使用频率。每次修订,都要用到至少上万张的卡片。

2003修订版《新华字典》主要在以下几个方面进行了修订:第一,依照教育部、国家语言文字工作委员会发布的《第一批异形词整理表》对《新华字典》涉及的异形词作了相应的整理,比如:“耿直”、“梗直”、“鲠直”,98版在“耿”字条把这3个词形并列,把“耿直”放在3个词形的最前面,表示为推荐词形。2003版依照《第一批异形词整理表》,在“梗直”、“鲠直”后标注了“*”表示为异形。新词增加了“盗版”、“干细胞”、“公示”、“乱码”、“网页”、“主页”、“液晶”、“运作”、“手机”等等。同时,还订正了一些过时的内容和个别的错误以及表述不够清楚的地方;统查整理了部分体例;调整了个别字头和部分复音词的顺序;增补或修改了插图;增加了一个附录《地质年代简表》,对标点符号表、节气表以外的其他附录的部分内容也都做了一些调整和修改;按照国家的有关规定重新编制了《部首检字表》;依照《现代汉语通用字表》修改了部分字形;释文的虚词条目加注词性。另外,新版《新华字典》还在书页的切口位置加印了汉语拼音梯标,便于读者翻检。

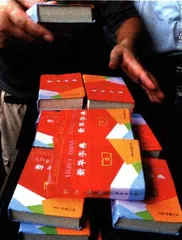

90年代以来,《新华字典》面临着盗版新问题。图为2003年8月28日,在合肥检查出的盗版字典

从“人民教育出版社”到“商务印书馆”

将《新华字典》的12个版本排在一起,你会发现,1953、1954版《新华字典》封面的下方,不是我们熟悉的“商务印书馆”,而是“人民教育出版社”。从1957年版开始,《新华字典》和“商务印书馆”才紧紧联系在了一起。我们现在所说的“第10版《新华字典》”,其实是商务印书馆出版发行的第10版。

从“人民教育出版社”到“商务印书馆”的更迭,是《新华字典》50年中又一个有趣的故事。

刘庆隆老先生告诉记者,最初出版总署的领导指定人民教育出版社为出版和发行方,是因为1952年夏新华辞书社改为人民教育出版社辞书编辑室,同时人民教育出版社是专门出版发行教科书的机构,而《新华字典》最初的目的也是普及文化教育。1956年7月,新华辞书社并入当时的中国科学院语言研究所词典编辑室(现中国社会科学院语言研究所词典编辑室),人民教育出版社成为教科书的专业编写、出版发行机构。而此时商务印书馆已迁址北京,考虑到商务印书馆在辞书编纂、出版、发行方面的悠久传统,出版总署决定将《新华字典》的出版发行业务移交给商务印书馆。事实证明,这是一个强强联手的典型成功案例。50年来,商务印书馆在《新华字典》的编纂、出版、发行、推广等环节都做出了极大的贡献。

老字典的新问题

90年代以来,《新华字典》面临着许多新问题。

第一大问题就是盗版。商务印书馆副总经理于殿利介绍说,自有盗版以来,《新华字典》已经损失了1亿元人民币利润。而根据程荣研究员的介绍,由于盗版,1998版《新华字典》在出版当年的印数为1000万册,第二年就改为了500万册。为了打击盗版,商务印书馆作出了长期的努力。首先是发行方式的改变:1998年以前,《新华字典》的发行采取各地租型的方式,由各省选择一家单位向商务印书馆租用纸型,商务印书馆向这家单位授予印制权,收取租型费。在这种方式下,各省印刷的《新华字典》在版面、纸张、价格、质量上很不统一,给盗版商留出了极大的空间。因此,1998年以后,商务印书馆收回了印制权,统一印制发行,统一封面,统一价格,统一发行,统一折扣,在一定程度上遏止了盗版。

在这次2003年的修订版中,我们很明显可以看到商务印书馆在防止盗版上所花的心思。不仅在封底做了“新华”字样隐形防伪措施,还应用了人民币的防伪技术——添加水纹纸质地的防伪页,纸中含有商务印书馆的LOGO,可以用验钞机检验。

在发行上,商务印书馆此次则采取了“包销代理”的措施,即各个省、各个地区指定一家书店为代理销售点。此外,在各个细小环节上,商务印书馆也显得处处小心。

第二个问题就是同类产品的崛起。

作为面向中小学师生和中等文化以上的文化产品,《小学生规范字典》、《小学生多功能字典》、《中华字典》等同类产品的出现早已打破了《新华字典》“只此一家,别无分店”的局面。由中华书局和教育部语言文字应用研究所共同编纂,1999年正式面市的《中华字典》是其中比较有代表性的一本字典。这本字典首批和第二批印刷的120万册刚刚面世就被预定一空,目前已经售出400万册,成为销量仅次于《新华字典》的小字典。

当然,和《新华字典》在广大语言文字学习者中93%的市场份额、每年大约1000万册的销售量相比,《中华字典》的挑战力量是微弱的。但原《中华字典》辞书室主任张力伟有一句话很有意思:《新华字典》毕竟曾是国家指定的。的确,《新华字典》今日的地位和国家政策的扶持有着不可分割的联系。在采访中,很多中小学教师表示,即使市场上有许多字典,但还是要求学生使用《新华字典》和《现代汉语词典》,因为国家要求正规考试中对词语的读音、解释,以这两部书为准。

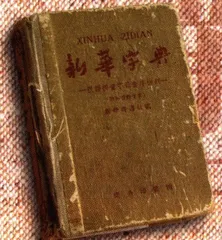

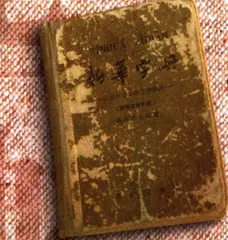

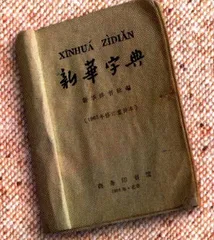

《新华字典》的12个版本

1953

1954

1957

1959

1962

1965

1971

1979

1990

1992

1998

2002