左,也罢

作者:舒可文(文 / 舒可文)

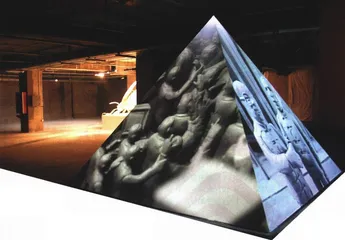

孙原和彭禹的作品《争霸》

《左翼》是2003年12月底在北京“左岸工社”大楼14、15层举办的一个艺术展览的名字。左翼精神从六七十年代一直是激发人的浪漫情怀,是反叛社会的一个理由,几乎也是社会精神中最后的诗意。从我们熟悉的戈达尔、安东尼奥尼的电影,对那时红色中国的视觉想象,到俄国艺术家塔特林的“第三国际纪念碑”的影响力,可见左翼精神一直是当代视觉文化中的一支显著力量。冷战后的今天,左翼的文化理想对发达国家和不发达国家,同样一直是一种文化想象。

但是要知道,展览是在一个特定的地点——左岸工社,这是北京中关村地区的一个楼盘,它定位的购买群是年轻的科技白领,它的广告词就是:当世界向右转时,他们向左;并且有特定的资助者——左岸工社的东家林涧,他也是个有文化理想的地产商,资助艺术展显然也是在进一步扩大所谓“向左”的概念影响面。这些特定的条件促成了这个展览,其左翼性就显得没有那么理直气壮了,名虽正,言却不那么顺。

有一类当代艺术的展览倾向于这么一种方式,像借景命题,策展人从策划到选择艺术家都围绕着命题,幸亏现在艺术家各显其能,什么类型都有。而且艺术本来就有宽大的空间任人阐释,所以策展人什么难题都不怕,总能找到应题的作品。另一方面,中国当代艺术的确有很多把民生、公正、环境、历史、身份认同、文化冲突等理念作为表述对象。

整理外部经验是艺术创作的动力之一,不过太多地把艺术整理在一些社会学的观念之中,不仅不是丰富文化的途径,反而让人觉得乏味。就《左翼》这个展览而言,命题的阐释是乏味的,好在它组织的作品一部分离题不远,更多是牵强附会的。即使离题不远的作品也在视觉和感性上更给人以印象,而不是社会学观念。而且展览是以开放的姿态接受多种样式,强调展示的方式,用了很多手段使作品与周围的空间、与参观的人产生尽可能多层次的联系。

施勇的声音装置《通道》、隋建国的雕塑《底座》等都是必须在现场才能被观看的作品,看《通道》仅一个小门,而且必须走进去,当你的脚踏上通道就接通了声音的开关,轰鸣声让人发蒙,随着你的脚步,两面墙壁上本来悬挂的匕首发出红光纷纷挺立起来,趣味横生。《底座》虽是件雕塑,但是其体量巨大,站在跟前的人根本看不到顶部,作者把这点考虑在内,你必须到楼上才能看到顶部的所以然——才知道在下面看的只是个底座。

周啸虎的投影装置《峰会》是在现场效果上有努力的作品。在楼上展示的是陶土烧制的几个世界著名峰会的会场,事实上是在电视传媒上放送的峰会会场。旁边有一个与楼下相透的方洞,从这个洞口可以看到下面一个类似万花筒的录像在闪动。走到楼下看到的是一个大约两米高的“金字塔”,塔的每一个面上都投影着一个动画录像,而动画来源正是由楼上的陶瓷泥塑拍摄而成。周啸虎的努力在于:他要“利用录像实现空间与体积的虚拟——做一个有空间体积的录像装置。它是宏伟而短暂的临时性的录像雕塑”。作品中影像的对象不是真实的场景,是泥塑;泥塑的对象不是眼见的场景,是经传媒打磨的;传媒的对象不是事情的全部,由于选择也会导致失真……经过几重转折,事情在视觉上反而被极度乌托邦化了。

《争霸》是孙原和彭禹的又一火爆之作,在各种展览上,他们两人的作品总能把满场观众聚集到跟前。上一次在今日美术馆里,他们的作品《对峙》让20条比特犬在20台无动力跑步机上一对一对地狂跑狂吠,已经把行为概念变成了行动性更强的艺术表达语言,场面的强悍之风也少有可比。这一次的《争霸》是在一个“拳击台”上三个拳击手之间的散打淘汰赛。之前,孙原说:“三个人打的方式,以我的分析不应该是乱打,在打的过程中肯定会自然形成某种局面,两个打一个,两强先打一弱,或是两弱打一强,像三国演义,总要达成合作关系。”彭禹的分析:“假如我是被两个人打的,那我先要想怎么改变局面,所以可能选一个弱的集中猛打,让这个对手没法在我身上得点,他就会转向那个正在打我的人。”我不知道那几个拳击手是不是动真格的,但他们的作品的确以一个实在的场面一扫现场艺术里那种语义晦涩的僵局。 作品彭禹孙原争霸