网上Peep Show

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

2003年,夏天,《远东经济评论》对星巴克在中国的发展前景做过这样的预测:“去星巴克的人并不是为了喝杯咖啡,这些人去那里只是作为当代中国人在一个公共场所来展示自己。相反,女士内衣制造商‘维多利亚的秘密’(Victoria′s Secret)将会在中国遭到惨败,因为这些高价位的内衣是看不见的,中国人是惹人注目的消费者。”

分析是正确的,结论是片面的。盖因中国目前另有一“克”的商业前景比星巴克还要看好,不仅用于“展示自己”的成本更为低廉,更猛的是,当中国人在这个虚拟咖啡馆里尽情展示自己的同时,还可以恣意展示自己的“维多利亚的秘密”——准确地说,展品不仅包括“高价位的内衣”,而且是“各种价位的内衣”。故“中国人是惹人注目的消费者”大抵不错,需要纠正的是《远东经济评论》对于另一美国公司“维多利亚的秘密”在中国之命运的判断。

这位在理论上挽救了一家著名女士内衣制造商的“克”便是“博客”,博客中国或中国人自己的博克。

在中国,星巴克并不只是一个喝咖啡的去处,但是博客则肯定是一个写日记的地方——至少就我个人所知,后者目前在中国公众中被普遍认知的功能基本如此。Blogcn的发起人方兴东对以上这种情况并不满意,至少这不是他在中国发起博客的初衷。因为美国的主流博客,主要功能并不是简单的自我表达,而是集中在个人化的新闻发布以及对于新闻和知识的“过滤作用”,“但是(博客)到中国大家等同于个人日记,不是表现自己的小我,而要以互联网作为范畴,表现一个大我,实际上是一个个人的眼光,根据你的爱好、你的兴趣来进行写日记”。另据报道说,在如今数以十万计的“博客”里,当初创造者设想讯息含量极高的“博客”已经是极少数了。相反,坦露日常私生活的内容点击率攀升——很显然,Blog作为Weblog(网络日志)的简称,在中国已经被汉化为“日记”,Diary——当然这又有什么不可以呢?星巴克在中国变成了一个“高级品味”的象征,这一点,大概也在美国人的预期之外。

日记历来就有两种,一种是绝不可给别人看的,一种是非给别人看不可的。不过,如果你据此而断定中国的“博客日记”属于后者,很可能就犯下了和《远东经济评论》同样性质的错误。博客日记作为一种电子版的私人日记,介乎于“既可以给你看,也可以不给你看”之间,在技术上,日记的主人被授予随时向访问者“关闭”或“开放”的权力——如果你据此而把中国式“博客日记”视为一册附带数码电子锁功能的新型日记本,就会犯下比我还白痴的错误。记得第一次听说有人热衷于在网上写日记这事儿,我的第一反应是:他们想节省自己的硬盘空间。

不,“博客日记”的乐趣绝不那么简单。如果一定要把“博客日记”视同为一本带锁的日记,那么在其产品说明书的首页就一定醒目地印着奥菲利娅的那句台词:“你的话已经锁在我的记忆里,那钥匙你替我保管着吧。”区别在于,每个人上网后都可以自动成为那把钥匙的保管者——如果你据此便认定自己对“博客日记”有了实质性的了解,就会犯下和大多数人同样的错误,“博客日记”的乐趣绝不止那么简单,因为互联网时代的奥菲利娅们并没有当着你的面说出以上的那句台词。

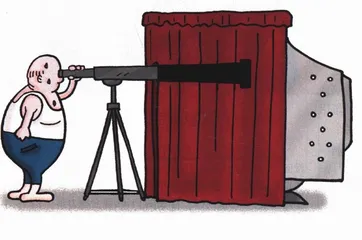

在这种暧昧的情形下,Blogcn的访问者很容易把自己或他人的浏览行为视同为“窥视”或者“偷窥”。“窥视中国博客的网上私生活”——这是我在《中国新闻周刊》上读到的标题——如果你据此而把访问“博客日记”的乐趣理解为“偷窥”的乐趣,就会犯下某些参观者在1995~1997威尼斯双年展德国馆里的同样错误:靠窗的地方,摆着一台望远镜,参观者一凑近,望远镜就开始自动运行。透过望远镜的镜头,参观者/偷窥者可以见到窗外的公园里出现了一个女人……但是,一旦参观者/偷窥者将视线离开望远镜镜头而直接投向公园,就会发现公园里的那张座椅上原本空无一人,望远镜里见到的那个女人原来是事先录制的影像。这意味着,你以为自己正在偷窥,而他人事先预制的影像则偷窥了你的偷窥。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

我知道你在偷窥,但是我假装不知道。我认为,这就是“博客日记”的终极乐趣所在。前几天在上海的一个饭局上,我向同桌的方兴东宣布了这一研究成果,方先生闻罢严肃而坚定地摇了摇头——看来,能将这种乐趣领略得至深至透者,非中国博客的创始人莫属。 Peep Show网上