英国呼叫转移到印度

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

11月底,在苏格兰首府爱丁堡,苏格兰呼叫中心协会(Call CentreAssociation,CCA)召开了一个会议,会上呼叫中心的一位负责人纳塔莉·卡尔维特发言说:“在苏格兰呼叫中心工作的员工都面临危机,他们不知道明年还能不能保住这个工作。这个行业的处境很尴尬也很微妙。”

业务外包到海外,用户可以得到更便宜、更好,更快的服务,企业能够提高效率、降低成本、扩大利润,对提供这种服务的印度人、南非人、菲律宾人来说,也是好事情

呼叫中心是一类服务机构。呼叫中心承接很多公司的某几项服务,雇佣人员接听这些公司的客户打来的电话,在网络上为客户提供各种服务,例如预订机票或酒店客房、保险赔付、产品售后服务等。

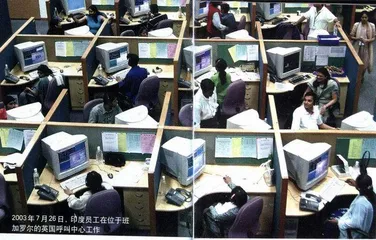

2003年7月26日,印度员工在位于班加罗尔的英国呼叫中心工作

苏格兰众多的呼叫中心共雇用员工56000人,CCA和苏格兰劳动部长都指出,明年还将有更多的人进入这个行业工作。目前,全英国有80万劳动力在呼叫中心就业。但是,英国的呼叫业务却在悄悄向印度移动,已经有1万个工作机会转移到了南亚次大陆,原因是那里的劳动力便宜得多。虽然数字不大,不过只要看看美国的情况,英国就必须警惕起来—美国已经有50万个呼叫中心的工作机会移到了印度和菲律宾。

不仅仅是呼叫中的业务,很多公司都把业务的一部分外包,移到了印度。这些外包业务有办公室事务、数据分析、会计、交易报告、订单处理,甚至人力资源。只要这部分工作流程能以数字化方式来处理,印度方面就能做,被称为“印度的光纤革命”。印度的劳动力实在太便宜了,英国老板只需付给印度员工相当于英国雇员薪水的1/10;如果再加上其他成本因素,整个成本可以降低40%-60%。据美国一家咨询公司计算,印度的外包业务去年产值为13亿美元,到2007年将达到240亿美元,每年的增长率为7g%。

CCA说,印度人已经成为英国经济的组成部分。也有人批评,如果英国人不想把呼叫中心这样的客户服务转手让给印度人,就该重视这项工作。事实上,很多人把客户服务工作看作是扫地、扫厕所。

由于苏格兰的薪水平均比英格兰低1/3,呼叫中心业务外移对苏格兰的冲击不是太大,影响深重的是英格兰南部地区。CCA的会议上,苏格兰官方提出的解决办法是,为本土劳动力提供更高级别的工作机会,让印度人去做基础工作。但实际上,印度也在努力涉足高端服务业,比如金融服务等专业领域。金融服务业的劳动力不会太便宜,但薪水仍然低,只有伦敦金融城的一半,一个人一年可以为雇主节省4万英镑。甚至,英国的一些报纸后期也将放在印度制作。

呼叫中心多数设在南部的班加罗尔,那里气候舒适,大学很多,劳动力储备丰富。那里的一家呼叫中心内设有400个座位,每天提供23小时服务。业务针对英国、澳大利亚和美国,还给高盛做金融服务。

另一家呼叫中心,有800个座位,美国一家保险公司保单的所有处理过程都在这里,只有最后邮寄支票在美国。这家呼叫中心楼下是英国的公司,它对面的呼叫中心有1400座位。

据一家印度咨询公司在爱丁堡的办事处提供的数据,明年,英国外包到海外的工作将有40%的增幅,其中一半是层次较高的工作,大部分转到了印度。苏格兰的Clydesdale银行就已经把部分业务移到了印度。

呼叫中心年轻人的双重生活

印度企业家喀尼克说:“今天这个世界,没有什么工作能够做一辈子。,西方国家丢掉工作是无法避免的,工作市场变化得很快。”

喀尼克是IT公司Nasscom的总裁,这家公司总部在新德里,在印度软件和服务业很有影响。喀尼克认为:“经济全球化给印度带来了剧烈变化,现在这个变化越来越厉害。印度每年有250万大学毕业生进入就业市场,其中30万毕业生都有着信息技术方面的技能,适合在IT业工作,100万学生有很好的英文水平。这些年轻人都堪称线上经济的弄潮儿。对他们来说,和西方人一起工作,是一件很酷、很有趣的事儿。他们还给自己取了英文名字,以方便和西方客户沟通。”

印度的某份报纸上曾登过一个广告,说你要是被外企雇用,就会在社会上很吃得开。对印度年轻人来说,就算是进入呼叫中心这一类不需要很多专业知识的英国企业工作,也是件很体面的事。

印度年轻人被招聘进呼叫中心后,首先由专业培训公司对他们进行培训。培训课程有口音训练:有些呼叫中心不愿意让顾客知道是印度人在为其服务,所以他们要求员工说英国口音的英文。培训公司会让学员们学BBC口音,也可以学某个地方的口音,假装你是那里的人。对有大学文化程度的印度人来说,语言风格不是问题,他们很多人都是跟着简·奥斯汀的语言长大的。

还有就是文化培训:要看英国肥皂剧,连续播了20年的《东区人》是首选教材,这部电视剧讲了伦敦东区(工人聚居区)居民的家长里短。老师还要教印度职员们英国人怎么学习工作、如何买东西,告诉他们西方人并不是每个人都像《老友记》或《欲望都市》里的角色一样。职员们要学习英国式的幽默、英国历史,还有在公共汽车站可以谈、不可以谈的事情,讨论足球、王室、政治时应该怎么措词。

除了肥皂剧,还可以看BBC的国际节目。职员们还要养成每天看英国各地天气预报的习惯,这样就不会在某地刮风暴的时候说出“今天天气不错”的话来。一家培训公司还聘请了格拉斯哥一位有30年教学经验的老师,专门带着学生了解英国的地名。一个具有客户服务经验的工作人员,经过4周的文化训练,就可以做“酒店前台”工作,8周就可以安排在航空公司的“柜台”上。

对年轻人来说,在英国的呼叫中心工作,生活变成了游戏,每天有8小时的时间假装自己在英国的某个地方,和英国人讲话,按英国人的思维想问题,下班后,再变回印度人。

呼叫中心的工作环境都很好,办公室用大玻璃分隔开,有空调,电脑色彩斑斓,还设有休息室,在里面可以看板球赛和宝莱坞电影录像带。月薪平均80英镑,印度年轻人多数和父母住在一起,觉得这个薪水很不错了。

呼叫中心等外包工作给印度的社会风气也带来了变化。年轻人手里有了钱,在呼叫中心聚集的班加罗尔等大城市,酒吧文化已经形成。

女性受到的影响最大。首先女性有了更多的工作机会。西方企业的性别歧视现象比较少,较多地雇用了女性。很多呼叫中心都倾向于雇佣年纪较大的女性,认为她们孩子长大了,较少家务事的牵挂,而在这之前,这些女性很多根本就没有工作过。社会对女性上夜班的态度也开明了,传统认为一个好女孩是不应该在下午6点以后出去的。很多女性开始抽烟,抽烟成了时尚的象征。一个曾在呼叫中心卖英国机票、现已转行做媒体的25岁女孩说,在呼叫中心工作能交往不同背景的人,增加了和男人约会的几率。

呼叫中心也带来一些新问题。呼叫中心雇用的员工87%在30岁以下,员工没有提升到管理层的可能,所以人员流动很大。工作时间通常很长,一般为9小时,中间只有半小时吃午餐,很多人要花2小时在上下班的路上。由于和欧美国家的时差,夜班造成很多健康问题,40%的员工睡眠紊乱,34%的员工因工作压力感到精神紧张。但是,没有工会,也没有相应的劳动法。

印度的更大目标

一些经济学家认为,业务外包到海外,用户可以得到更便宜、更好、更快的服务,企业能够提高效率、降低成本、扩大利润,对提供这种服务的印度人、南非人、菲律宾人来说,也是好事情。

印度企业家承认,对丢了这个工作的英国人不是什么好事情。但英国可以把注意力转向旅游业,那是英国的强项,是印度无法竞争的。

他们很乐观地认为,印度把眼光放在了更大的目标上。印度的优势不仅在语言(英语)上,而且每年还有数十万会计和法律专业的毕业生。这些学生只需要接受一些培训,就能适应英、美司法体系的要求。因为南亚次大陆的会计和法律体系其实是基于盎格鲁一萨克逊的模式。这些大学毕业生还具备计算机技能,会讲英文,有热情,各种优点结合起来,很具有杀伤力。已经有华尔街的调研公司到印度来招聘MBA。

还有些小的英资公司旨在开拓专门市场。一家公司为英国某不愿透露名字的图书馆做电子档案,把18、19世纪的馆藏档案在电脑中数据化。这家公司有14人,年龄在25岁左右,大多数是女性。她们的工作能力极强,例如校对原稿和扫描后软件处理过的文字,专家只用3天就能校对完一本简·奥斯汀的小说。扫描仪的精确度有98%,专家的眼睛能达到99.99125%。

印度的大城市现在有全球最具竞争力的劳动力,每年创造出巨额价值。仅班加罗尔一地,商业服务领域每年增长幅度为275%,1992年,该市只有13家IT企业,现在已有1200家,平均每两周就有3家外资企业建立。预计,2003年班加罗尔的软件业、网上服务、呼叫中心将收入30亿英镑,2006年达到47亿英镑。

美国新泽西州已经立法,反对把企业迁到海外。英国的贸工会也有类似举动。不过,这些动作起到的只是“减慢”的作用,无法刹住无边界市场的移动。况且,根据麦肯锡的预测,印度的价格优势还能保持50年。