图像和图像的较量

作者:舒可文(文 / 舒可文)

12月,深圳美术馆主办的“图像的图像-2003中国当代油画邀请展”让我想到北京艺术家何岸对他自己的作品所做的开脱,他说,身为男人,不能打家劫合,不能劫富济贫,剩下就只能说喜欢。“图像的图像”针对的是现在被图像拥满的生活中,艺术家和我们一样身陷其中。图像是这个时代的新神话,不是我们看不见土地、看不见山川树木,也不是看不见人,但是当所有对象被转换成新闻照片、电影、广告等图像后,图像就着了魔一样有了独立的力量。然后我们再用这些图像来规划我们的感受和自己,以致一位叫做朔贝尔的德国文化研究学者说,在这种图像与生活的纠缠中,我们“内在的感受和外在的符号之间的差异已经被磨灭得再也呼唤不出来了”。

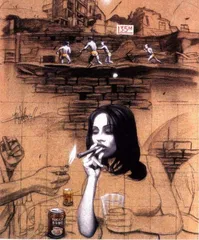

何森的作品—《女孩·玩具·烟》

“图像的图像”中很多作品大概是试图呼唤出某种差异,这又是艺术与现实的纠缠,但是在画面上不再有描绘性意味,对象也似乎不再有所谓,资源就是满目的图像。而且不是作为精神符号,而是确实的生活内容,也是生活的外形,所以就不难理解很多平面化的视觉追求。

钟飚的作品—《废墟》

如同何岸说的“只能喜欢”,关于图像的创作在这里是一种自觉选择,也是一种自觉的被动姿态。比如季大纯的画面上那种在消费中体验的被动快乐,并因此而浮躁;赵能智的作品里的人因此而惶恐,何森的作品又好像是因此而沮丧。他们作品中的形象各不相同,但都有一种被流行图像规划过的痕迹。曾经有一个被拍摄的美国人说过:“只要我一感觉那东西对准我,一切就都不同了。我会采取一种装模作样的姿势,在那个位置我会创造另一个身体,我会事先就把自己变成照片。”人人平等在图像面前算是找齐了。

钟飚是处理图像最突出的画家,他一直把各种图像作为寓言来描绘,在他以前的作品中出现的雷锋、红小兵、维纳斯等诸如此类古今中外的意识形态、流行时尚形象,可以一概不作分析地出现,甚至高楼大厦那种著名的建筑形式,也以图像事实的姿态出现,而不是作为符号。它们会突然出现在人的眼前,或好像突然出现在人的意识里,也许有时只是在意识的边缘一晃而过的片断,而且虚实相间,有时是实的图像,有时前景生活是实,有时你分不清谁是谁的背景。这次展览上,他沿袭以往,比如《废墟》更强化了这种虚实不定,而他的《拷贝》简直就是图像与生活相互定义的读本。对于创造者来说,在这些图像的对比和使用中,他也许想要借用的是它们所代表的文化含义,或表达某种文化变迁中的感慨或疑问。但画家在漫天的图像面前,和观众一样,与这类已经转换了的东西相抗衡时特别令人兴奋的是,面对图像里的人或物和其中的细节,能意识到自己不仅是注视者,同时也是被注视着,不仅毫无抵抗地被卷入这种注视和被注视的图像世界,而且不可免疫地被它改变和塑造。

这次展览中,还有一类作品是使用处理图像的方式形成作品,摄影的镜头方式、电脑的制图方式被多方向地利用在绘画中,展览的策划人鲁虹把这种方法叫做“后期制作”,就是借用任何不同类型的手段—漫画、广告、摄影等等,对现成的公共图像进行加工,或者先用一种基本媒介采样。比如摄影、摄像,形成基本的图像后,再把这种图像采样当作蓝本,进行绘画,付泓的《一天》干脆就是用很多照片堆积而成画;李大方的《高原奇遇》、《弦音》等作品模拟电视画面加解说字幕,场景是很写实的,但他把画面弄得像记录片截图似的。因为是“后期制作”,比如摄影镜头中的特写或中前景镜头的借用,成像效果当然与眼睛大有出入,所以在他们在造型和对图像的组织方式上就与以现实为摹本的画面有很不一样的形象和气质。

也许对图像进行再创作是一种诱惑,也可能是暴露出图像密码的一个有效方式,但是,在这个展览出现的作品,不少还是对图像化生活有所保留,多少带有点负面的态度,相比起图像的力量有点像秀才遇上兵,有理也说不清。当你试图回收那些被图像陈词滥调化的东西,并把它们变成艺术品的时候,抗拒的是一种太大的魔力。

图像是这个时代的神话,最会解读现代神话的罗兰·巴特,虽然多少也是把现代社会里的各种新神话当作某种疾病,不过他也曾建议既不要讽刺地看待神话,也不要去掉其神秘性,而是把它当作既现实又非现实的故事来读。处理图像的先锋安迪沃霍那种复制方法,也许算得上是一种与之势均力敌的手段。