太阳之死

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

万物有始皆必有终,平均每个月,银河系中就有一颗恒星走向自己生命的尽头。我们的太阳也不例外。根据天文学家的推测,诞生于46亿年前的太阳将在50亿年后耗尽所有能量,迎接死亡。以往,人们认为,这会是一个优雅的、缓慢的、有条不紊的告别。然而,在过去的十年中,通过哈勃望远镜及地面天文台拍摄下的其他银河系行星状星云的图片,天文学家却为我们揭示了另一种可能的景象:绚烂、壮美而迅速的涅檗。

(本刊资料)

根据目前的恒星演进理论,当一颗恒星将内部所有的氢燃料燃烧殆尽之后,它的内核会开始收缩,内部因引力能的释放而变热。恒星的外层开始膨胀,演化为一颗红巨星。在这个阶段,太阳的直径将越过水星轨道,并很可能吞没地球。在红巨星阶段,恒星不断向外喷射自身大气,直至只剩下一个由碳和氧构成的致密的内核,坍缩而形成白矮星。白矮星的个头通常只有地球大小,但密度却是地球的10万倍以上。它的温度不够让碳和氧产生核聚变反应,因此不会像恒星那样燃烧。然而,在一段时间内,它的温度依然高达华氏5万度以上,足以将残存的大气推动向外,并产生紫外光辐射。这些紫外线照在喷射出的大气物质上,会发出明亮的光,这就是我们所看到的行星状星云。

“花园洒水龙头”

如果所有这些推测都是正确的,这样的一个星云理论上应该是球形的,形状与最初的恒星自身保持一致。然而,实际情况却远非如此。从哈勃望远镜拍摄到的行星状星云的照片来看,只有极少数星云呈现圆形,如著名的“完美星云”Abell39。绝大多数的行星状星云都呈现为环状或双瓣哑铃状,甚至更为复杂的蝴蝶或蚂蚁图案。此外,在像螺旋星云或爱斯基摩星云(Eskimo Nebula,因酷似戴着爱斯基摩皮帽的人脸而得名)这样的星云中,还能够观测到特殊的“结”和气团,宛如彗星冲入恒星之中一样。华盛顿大学的布鲁斯·巴立克(Bruce Balick)和罗彻斯特大学的亚当·弗兰克(Adam Frank)在综合分析了所有哈勃望远镜拍摄下的星云图片后指出,原来认为已经“搞定了”这些星云的研究人员实际上对它们的了解还相当之少。

随着材料的积累,关于恒星的死亡过程,有一点已经逐渐变得清晰:许多看上去相当平凡的恒星并不甘于循规蹈矩的退场。当接近生命的终点之时,这些恒星会令人惊异地重新爆发出富有侵略性的青春活力。他们会向外喷射出密集的气流,其速度高达每秒数百英里。这些气流迅速追赶上此前缓慢飘移开的恒星大气,产生碰撞,从而使行星状星云出现各种奇异的不规则形状。

位于人马座的Henize 3—1475星云就是这种不按常理出牌的行星状星云之一。这个距离我们18000光年的星云,中央的恒星比太阳明亮12000倍,重3到5倍。它向外喷射出的气流速度可以达到400万公里每小时,是迄今为止发现的喷射气流速度最快的行星状星云。西班牙加泰罗尼亚工业大学的安格斯·里拉(Angels Riera)率领的研究小组今年早些时候宣布,结合哈勃望远镜拍摄的图片和地面望远镜的观测结果,这个被昵称为“花园洒水龙头”(Garden sprinkle)的星云奇特的S形状是由其内部呈相反方向、每1500年循环一次的高速气流所形成的。它的中心恒星周期性的磁力变化—类似于太阳22年的磁周期—可能就是导致这种现象产生的原因之一。

对不规则形状的行星状星云的观测,并没有像最初为其命名的英国天文学家威廉-赫歇尔所设想的那样,帮助人们理解行星的诞生。但是,除了揭示恒星死亡的秘密、从而让我们得以揣测50亿年后可能发生的事情之外,一些天文学家也指出,对新发现的星云中彗星形状的“结”的研究,或许能够为我们提供一些恒星诞生的线索。天文学家罗伯特·奥戴尔(Robert O'Dell)最近对新发现的螺旋星云中的“结”深感兴趣。他认为,这些死去的恒星的残存材料可能会一直保持下来,并成为下一代恒星的原料。

人类认识行星状星云的历史

1764年7月12日,法国天文学家查尔斯·梅西叶(Charles Messier)无意中观测到了位于狐狸座(Vulpecula)内的哑铃星云(Dumbbell Nebular)。对于当时一心放在寻找新的彗星上的梅西叶来说,这团暗淡的星云是妨碍他观测彗星的“讨厌的天体”。为避免混淆,梅西叶编制了一个目录,列出103个此类深空天体。哑铃星云排在梅西叶目录的第27位,因此得名M27。这是人类观测到的第一个行星状星云。

查尔斯·梅西叶

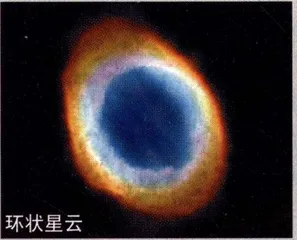

1779年1月,另一位法国天文学家安托万·达奎尔(Antoine Darquier)又在天琴座发现了第二个行星状星云—环状星云(Ring Nebula)M57。达奎尔指出,这种星云与行星有某种程度上的相似之处。在此之后,天王星的发现者、英国天文学家威廉·赫歇尔(William Herschel)使用大型望远镜对深空进行全面搜寻,找到了更多的此类星云。因为当时观测器材的限制,这些在望远镜中呈现为蓝绿色的紧凑圆形天体与天王星极为相似。赫歇尔因此在1784年到1785年间将其命名为“行星状星云”(Planetary Nebula)。他还认为,对行星状星云的观测,将帮助人类更多地了解行星是如何形成的。然而,没过多久,新的行星状星云NGC 1514的发现就证明,所谓的“行星状星云”原来是一个名不符实的误会。但是,这个天文学上最大的命名错误之一却一直沿用了下来。

安托万·达奎尔

实际上,所谓的行星状星云是一颗走到了生命尽头的恒星(红巨星)所喷射出的外层物质。它那奇异而美丽的光,是星云中的原子吸收了中央恒星发出的高能辐射后再加以反射的结果。在银河系中,约有90%的恒星最终会变成行星状星云,其中就包括我们的太阳。质量超过太阳8倍以上的恒星不会变成行星状星云,它们会爆炸,成为灿烂夺目的超新星。但这种情况只是极少数,在银河系中,每百年中只会出现屈指可数的几次。

威廉·赫歇尔

截止到目前为止,人类观测到的行星状星云有1500多个。估计银河系中的行星状星云总数在10000个左右,但大多数被模糊的星际尘埃所掩盖,无法被观测到。典型的行星状星云温度为开氏12000度左右,质量相当于太阳的1/5。从中心向外膨胀的速度约为每秒20公里。

哑铃星云

在整个恒星演进的过程中,行星状星云只是昙花一现的现象。当恒星物质逐渐扩散到宇宙中,变成星际物质,行星状星云的光芒就会逐渐黯淡下去,中央恒星也随之由红巨星变成白矮星。这个过程将持续1万年左右。

环状星云

行星状星云

形状近乎完美圆形的Abell 39星云。目前它的直径为6光年。Abell 39星云密度很低,甚至可以透过它看到位于其后的遥远的星系。

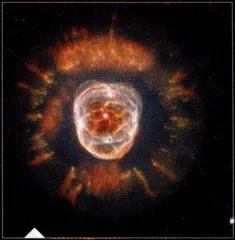

因为酷似戴着爱斯基摩皮帽的人脸而得名的爱斯基摩墨云。红色部分显示有氮的存在,绿色是氨,蓝色是氧,紫色则是氦。

螺旋星云距离地球是如此之近,以至于使用普通的双目望远镜即可观测到它。这是一个已经进入恒星演进末期的行星状星云,从哈勃望远镜拍下的照片中,可以清楚地看到星云中类似彗星的“结”。