只要弥次一踩,雨又会下起来……

作者:三联生活周刊(文 / 陶庆梅)

从1999年的《剧终》到2003年10月的《半夜三更的弥次先生与喜多先生》,日本“少年王者馆”在中国的行程,已经遍及北京、广州、哈尔滨以及重庆四个城市。导演天野天街领导的“少年王者馆”创立于1982年。自1984年起,“少年王者馆”就开始在名古屋、东京与大阪三地巡回演出,在日本享有较高的知名度。

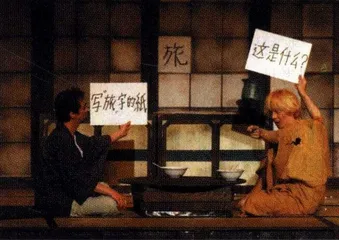

1999年曾携《剧终/KUDAN之事》亚洲巡演,那年在青艺剧场演出的《剧终》,已经在北京的戏剧舞台留下了一段传奇,呈现了一种新奇的交流方式。整场演出没有字幕,演员在适当时候会举出些字牌来。虽然在场的中国观众无法完全弄清楚那些日本人在看演出时嘻嘻哈哈笑的是什么,但这些巧妙的想法也让人耳目一新。而且,他们的多媒体与灯光、音效配合,营造出了热烈与冷酷叠加的舞台幻觉。虽然在场的中国观众谁都不敢说自己看懂了,但着实是享受了一场梦幻般的奇妙戏剧。

《弥次与喜多》呈现的东西本身有点似梦非梦,基本线索是喜多与弥次(剧本设定这两人是同性恋)从江户(东京的旧名)出发到伊势“寻找真实”,中途遇雨停留在一家客栈,在这家客栈里,两人的梦境、幻觉与现实交叉在一起。

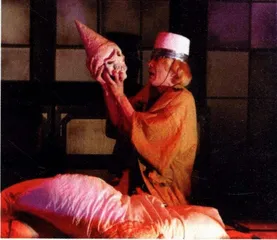

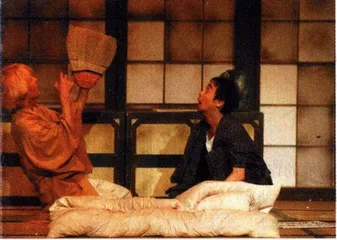

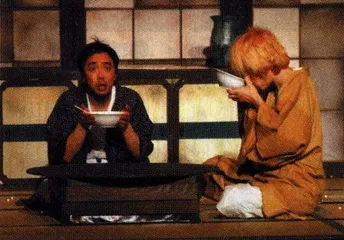

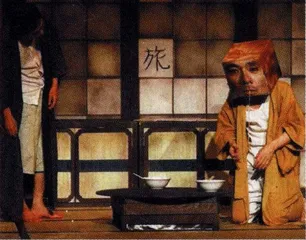

《半夜三更的弥次先生与喜多先生》剧照

寻找真实是个模糊概念。在这里,编导天野天街首先跟我们玩了个文字上的游戏:日语中“伊势”的发音接近于“不太真实”,“去伊势”与“寻找真实”在字面上就出现了奇妙的逆反。当然,支撑着文字游戏的是来自现实生活的感性体验与理性思考。喜多说:“每天反复做一样的事情,早上起来,一边计算时间,一边吃早餐,坐拥挤的电车。下班后一边说上司的坏话,一边喝便宜的酒。一边在车站边就睡着了。”喜多说出这样的话,让弥次很是奇怪:“你是什么时代的人?”—江户时代的人说不出来这样的话,因为江户时代没有电车,没有公司。但“什么时代都是一样的”:在任何一个时代生活的人,都会面临如此“重复”的困境—重复到分不清真假的地步。而为了破除如此强烈的荒诞感,“寻找真实”,是每个时代想勘破重复的人横跨虚实的共同方向。

我想生活在现实中的我们,也会在某一个时刻,不管是在梦中,还是梦醒后,会对自己的生活产生深刻的怀疑。怀疑什么呢?怀疑它的真实性、怀疑它的意义与价值。《弥次与喜多》或者就是从这一时刻展开的,并进而深入到这个时刻所可能蕴涵着的潜在能量上,把一个人在某一时刻的异样感受放大。虽然在戏剧的意义层面上浮动着许多哲学语汇,但刺激这一表达的,则是个体的深刻感受。

如何把感受与思考戏剧化?《弥次与喜多》找到了一种游戏性的喜剧表达:日语生气时的“哼”的发音与“踩”接近,在剧中,只要喜多一惹弥次生气,弥次“哼”的一声,同时他会“踩”一次。只要弥次一生气,发出“哼”的一声,“踩”一下,雨又会下起来,他们无法出发去伊势,弥次还会问“怎么办”,喜多还会说“无法往前走”……

只要弥次一“踩”,所有做过的事情都会重头再来一遍。这有点像我们小时候都听过的“从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚……”的循环故事。而喜多惊觉了“重复”的事实,弥次却浑然不觉。在这个地方,戏剧性的重复呈现出来。虽然在线索上重复了一个循环的怪圈,但一人知情,一人不觉,因而每一次完成这个循环的方式都不尽相同。这一段的台词精彩极了。喜多力图把这种重复的现象说给弥次,可他的说辞最终总是使弥次又说出“哼”—“踩了一下”;弥次对重复浑然不觉,但却总会在这个循环圈的结合处顺理成章地说出“哼”—“又踩了一下”。语词在这里遇到了循环的困境,只有物质才能说明问题。当喜多把一个花瓶放倒,在弥次“哼”了之后这个花瓶奇迹般地站起来,弥次才发现了重复的事实,这个循环才算打破。

应该说《弥次与喜多》牵涉到许多重要的现代哲学命题,但戏剧并没有陷入到一种抽象与概念化的枯涩中,而是借助于戏剧构思以及精确的语词,在游戏与欢乐中完成了一种近乎荒凉的感受。除去戏剧文本非常有效地表达之外,在舞台呈现上,对真实的追寻与质询同调的,是虚实共生的舞台幻觉。编导天野天街不讳言自己与“超现实主义”血脉相连。对于超现实主义的舞台呈现,我所见甚少;亲眼目睹的《弥次与喜多》的演出,则是酣畅淋漓的奇幻舞台。除去音效与灯光的精确切换之外,最为精妙的则是戏剧与现实发生了真实关系—在演出中喜多会叫外卖。从戏剧的规定情境中说,这又有点“超现实”,在戏剧设定的江户时代不可能有电话,又如何能用电话叫外卖呢?在剧中,电话的出现也有些不可思议,电话是喜多在幻觉中给弥次的,让弥次在醒来后再还给自己。在舞台上表演的戏剧如何与真实的世界发生如此“真实”的联系?在舞台上经历一次虚假的“吃面”过后,真实的面条热气腾腾地出现在舞台上,在外卖工作人员狐疑的目光下,虚与实、真与假,你还会觉得那么好辨析么?思想、语言与技术,在想象力的融合下,成就了一部戏剧作品的精彩演出。