你以为你十项全能?

作者:王小峰(文 / 王小峰)

前不久韩红出了一张翻唱专辑《红》,恰好郑钧以前录制的翻唱专辑《我们的生活充满阳光》也出版了,加上“非典”期间刘欢那张《生于六十年代》,实际上,2003年最受瞩目的唱片基本上都是以翻唱为主题的。原创唱片今年并不多。

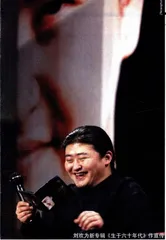

刘欢为新专辑《生于六十年代》作宣传(Newsphoto)

表面上看,这有点不正常,但我倒认为,这才真正反映出当前大陆流行音乐的现状,其实如果我们仔细看看最近这5年大陆的流行音乐,能让人记得住的流行歌曲有多少?这说明流行音乐的创造方面出了问题。问题有很多,我感觉有一点人们忽视了,那就是创作力的问题。

流行歌曲谁都能写出来,但任何事情都是上手容易深入难,把流行歌曲写流行不是件简单的事,所以,这些年我看到词曲作家出来一堆一堆的,可是写出能让人听进去的歌曲少之又少。在台湾地区,有个方文山;在香港地区,有个林夕,这两个人基本上统治了华语流行音乐的歌词方面的半壁江山,你说正常么?但是换一个角度来看,也很正常,能把歌词写好了也不容易,这东西需要天分,后天的努力其实只要10%就够了。

大陆还没冒出一个林夕式的人物,也许只能出现张俊以这样的怪胎。这些年,歌手的数量越来越多,而创作队伍却每况愈下。我一直以为,流行音乐需要几许天分才能玩好,可是这个行业由于上手容易,名利双收,所以很多投机分子都混进来了,是个人就要写歌词、谱曲。现在开始流行了唱作人,就是作为一个歌手已不能满足他们的欲望了,最好词曲编曲制作录音封面设计和批发零售都由他一个人完成才过瘾。你以为你十项全能呢?

前段时间参加一个奖评选工作,听了一些最近大陆创作的音乐作品,不管是民族唱法还是流行唱法,不管是作词还是作曲,大都不敢让人恭维。我不明白,歌写成了那个样子,还有脸拿出来唱。最近我又听了一些上世纪80年代出版的一些专辑,感觉虽然那时候在制作方面很落后,但歌曲创作上的确要比现在好,那时的创作者底子都比较好。

但是现在出现的这股“全能”风,实在是太煞风景,如果哪个歌手以什么唱作人自居或是打着实力歌手的招牌“横空出世”,基本上没什么好料。我们不妨分析一下这些唱作人,从崔健开始,兴起了词曲唱集一身的风气,然后有窦唯、张楚、何勇、郑钧、许巍之类的全能歌手问世,这几位可算得上实力中的实力。但是窦唯歌词写得不行,张楚音乐写得不行,何勇虽然比较平均,但他也只能写出一张专辑,郑钧和许巍也同样出现后劲不足的问题。这几位还算是有天分的人,可是人们只看到了他们成功的一面,却没有看到他们面临的问题,反而助长了“全能”风。结果就出来一大批有病呻吟和无病呻吟的歌曲。

老天那么开眼给这个时代塑造这么多的天才。出来这么多的“全能”选手只不过是个畸形物。美国70年代和台湾地区80年代都曾出现过唱作人现象,一方面是的确涌现出一批天才型音乐人,另一方面是版税制度改革提高了词曲作者的经济地位。而今天在大陆,看不出有这两方面的迹象,仍然出来不少唱作人,仔细分析可能有如下原因:第一是现在的词曲稿费比较高,歌手付不起,于是都逼良为娼自己动手来降低成本;第二是瞧不上人家写的,还不如自己去写;第三是纯粹为了想证明自己有本事,结果基本上是自暴其短。

所以,我要鼓励歌手们去翻唱,至少那些经典老歌还禁得起糟蹋。数年前,一位当红的歌手制作人对我说:“现在收集上来的歌曲快1000首了,竟然挑不出10首好听的歌。”我问他为什么不让歌手翻唱几首歌?他说那样太掉价。我明白他的意思,很多歌手当年都是靠扒人家的歌曲起家、成名的,再翻唱不成了吃回头草了吗,所以万万不能。当年扒带子,那是因为不能正视翻唱,如今都躲着翻唱,同样不能正视,总在两个极端上呆着,所以中国的流行音乐总被一些鼠目寸光的人把持着,不会有进步。

其实如果人们能正视翻唱,会发现它的好处太多了,它不用制作人、歌手费劲地寻找日后能成为热门的歌曲,它可以让歌手能录制更多的唱片,它能带来更多的利益,它可以让新一代的人温故知新,避免文化断层,它可以不让歌手5年才出一张专辑,只靠着一张老脸在歌坛上尴尬地混。更主要的是,它可以避免出现很多难听的原创歌曲出现,这是听众耳朵的一大幸事。

整天羡慕人家美国流行音乐如何如何好,美国的歌手,哪个不在翻唱?所以说,刘欢开了个好头,希望更多歌手都加入到翻唱的行列,而把真正的原创的机会留给那些会写歌曲的人吧。

1994年,我刚认识郑钧,他那时候就说要出一张翻唱专辑,其实这张专辑录完了好几年,现在终于出版了。我了解到,很多歌手私下里都表示过想出一张翻唱专辑,但是在观念上还有些顾虑,总怕跟当年的扒带子联系在一起,所以只好逼着自己去原创。现在,在全中国出场费最高的刘欢的带领下,以翻唱的名义和原创叫板,我们等着,看看刘欢的出场费会不会掉价?