秋声树影谁家在

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

枫树,杉树,松树,其佳处全在枝叶,挺拔简捷而素淡,均是宜于霜后那段沉郁季节的,最好还得是经年的古树。郁郁葱葱的,四周团团包围起来,当夏天时即有着清净凉爽之快,秋深后就更强调了从植物散发出来的厚重情绪,不必借助于大风重云,秋气也够浓郁了,而且是温和的,并不偏于罡烈。

1.秋天的灿烂

配合这一类树木的地形,自然是较宜山丘而不宜水边的,因为要和那深敛密藏的力度相呼应。

靠着山的房子,通常选用的方位大体可以归结成三种。或者在山顶采取登临的气势,这是最张扬的;或者在山腰呈现依托的姿态,这调和中平的方式,尤其是中国人盖房子时特爱选的;再不然,就是在山脚下做出一副匍匐的样子来。

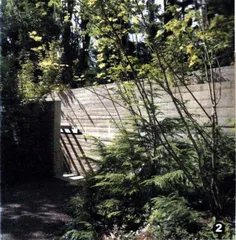

2.入口外哪里看得出内里的绚丽

如果不怕沾染了过重的阴寒之气,在山脚下做房子时,还可以向山体里收缩得更紧密一些。粗一想,这倒是有了幕天席地的古意,其实却不一定,这样的房子也可以做得十分的明媚轻快。

在华盛顿州的一处郊外山地间,有一个小小的度假小屋。这里不是让人用来拉家带口长年住着的地方,只是区区两间卧室的假期暂时歇脚处。因此,它的功能才可以仅限于最简单的起居活动,并且省却了每天舟车劳顿地从深山奔向城市的负担。

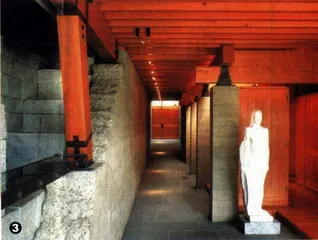

3.入口门道,柱子序列的秩序感与残缺墙面的散乱故意作对

这里本是一片起伏不平的丘地,盖一个度假小屋在里面,选择把自己藏在不起眼处,也是避世来真正度假的正经道理。沿着大路一直过来,道路蜿蜒回转,并且还不是按照等高线平缓展开,倒也没有省了翻山的劲儿。这么一来,开车时自然而然的,就在山丘间先尽情浏览了坡顶谷底的颠簸景致,真是不肯浪费的做法。

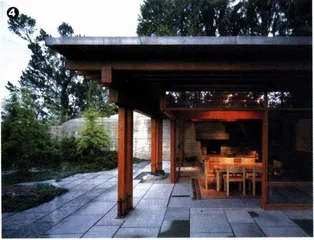

4.从户外看起居室,远处墙面上的残缺处是壁炉的所在

之所以敢说,这样铺路是要尽量展现天生的丘壑之美,一个着实的证据是这个房子的人口位置。它不肯让人省事抄近道,直接从房子最靠山口的一端进去,却要强迫着来者在房子侧边先顺着山脊长驱直入,一直溜到山脚下,已经在房子的背后了,才能遇到一个转弯口停下车,转回头来找大门。这房子悄悄地依靠在刚才路过的山坡里侧,躲在树丛中,而且连颜色都是一种只想不露声色的黯淡自敛。

对着来路的门口地上,只用了灰黑色的沙砾铺地,松针自顾自地落,沉下来,或者再滚去,点染和覆盖了这一片铺地,更让它和天然的林间小路没什么分别,好似不曾经过特意的精心打造,就这么在林间将就着,只顾得盖完了房子就急忙住进来般的偷懒俭省。从门口这里看到的建筑局部,是两重砂岩色的素混凝土直墙夹道,这墙与山石的颜色质地都相仿佛,还有微微的缺口,好像坍塌过一角又忘了修补起来,同样是一副漫不经心的省事儿姿势,半新不旧的。

可是,一旦走下两阶同样也是边角含糊的粗糙石阶,沿着这道直墙转好了方向,正对着建筑的入口门道走过去,你就会觉得眼前一亮。由于墙矮而色浅,阳光和墙面反射的漫射光就合力把夹道之间映得十分明亮。在视线聚焦的尽端,那一道木门,被太阳照成了鲜亮夺目的橘黄色,给一路上在秋林谷地中沉着久了的眼睛一个大大的惊喜。视觉上先声夺人的这一个温暖招呼,难免会让人发一声满足的喟叹,啊啊啊—到家了。

这建筑的双重构形元素,如此便在门口处已经坦率地摆明给你看了。混凝土和木材,两种最普通习见的建筑材料,在山里的环境下也是普通又普通的选择。不以原料取巧,其实才是大家做派。

进门地方的夹道,一直延伸得很长,整个建筑通长的一半有余都贯通着它,更有其中一道墙面一直穿通了建筑的脊椎,伸展到了更远的前方庭院中去。用这样的混凝土墙面来节制建筑的整体,设计师有着慎重的考虑。此地的乡间到处可见破败断裂的混凝土废墙,似乎已经和山野岩石浑然难辨,组成了完整的总体。这个完全“反建筑”的特点在一般建筑师的眼里,可能会是有些败兴的环境缺陷,做不到治理整顿也得假装看不见的,而在卡特勒(James Cutler)的笔下,却成了他在设计中寻求“本土精神”的灵感所寄。他在附近地方还另外做过不少建筑,多半都采用了一律的混凝土断墙的符号;不但用在不起结构承重作用的户外短墙上,而且在室内的设计中,也同样引入了这一母题。

门口的混凝土夹道墙,靠外侧的一道一直延伸到了比建筑前脸还要更远的地方,另外一道靠里侧的,则在进门后不久就化成了混凝土的柱列。由于采取了在山间比较罕见的笔直成序列的空间秩序,室内面积虽然小,却染上了一种堂皇大气。进入室内以后,混凝土明显突出了它的结构特征,顶天立地的墙和柱子专意强调了受力节点处,可算是有它在屋子里起着支撑作用了,然而仔细品味起来,其实它的装饰性一点也不差,好像本色亚麻衬着鲜活的锦缎绣片,是不动声色的那一层淡雅的底子。

木料和混凝土之间,色彩和质感的参差对照,是室内装饰的基本素材。无论是粗壮的木头梁架,还是细密的木头墙板,用的都是杉木,绝对就地取材的本土化材料。这些木材且还都不是当时新砍伐的,全是从别处拆来的旧料,透着那么环保的意思。而况,旧料经过长年的氧化,色泽早已沉淀定了型,少了崭崭新喷出木头香气的喜兴味道,却是稳稳的不会变得更老,成了精似的。

由于要强调混凝土的单一结构,在室内各个房间里用做隔墙的,全部都是木板。为了进一步提醒你,这些木板只起着纯粹分隔的作用,它们一律都顶不到天。其实天花板上已经铺装成了满满一水儿的木头密肋,把隔墙和上面连接得浑然一体是非常容易的,可建筑师就偏偏不肯,要留这一层缝隙给你看。有了这一层缝隙,木梁之间纵横搭接的关系裸露出来,形成了线条交织的空间构成。

梁和梁、梁和柱、梁和墙之间的连接,用的也是这位建筑师最得心应手的一种节点手法,是黑色的钢材。在整个室内,这最深的颜色一点一点到处点缀着,不但锚固了结构,也给漫无边际掠过的视线定出了一段一段停顿的节奏,就像是一个一个重拙的标点。有了这些黑色的小点跳在各处,浅米灰色和亮橘黄色的大块色彩也就有了沉着的心,可以稳定成一幅有进深的画面了。

混凝土长墙上在室内的裂隙,并不是平白做成的装饰蛇足。这里被拓出来,做成了乡间起居必不可少的壁炉。壁炉后身和烟囱的衬料不再用混凝土砌块,而是用了色调略有冷暖出入的天然石块,随意地推到天花的高度。值得注意的是,在石块堆砌的地方,更向外推远了一层,上面做成透空的天窗,让光线从壁炉后面的墙壁上流淌下来。其实这一部分起居室已经是建筑最靠前的一段,其他两面外墙都是落地的整面玻璃,采光量已经足够。在壁炉后面留着一面光的瀑,纯属别出心裁地追求空间趣味。以空间和光影做装饰,本是现代主义建筑最重要的审美手段。

在建筑最前面的一个进深里,由于只有一道混凝土墙走到了这么远的地方,所以还得加一些结构要件来帮忙,美丽的木头柱子就在这前台隆重登场。同样是用了黑色钢材的节点紧固连接着,这些柱子三两分组地与檐下露出的梁头再度重复了构成的母题。此地形成意外效果的,也是来自于地段特定条件的一个机巧:盖房子时,青石墁成的地面没有做到百分之百的平整,而是留出了局部凹凸不平的地方,任由砂土和野花野草自在蔓延。恰好就有一块石头突出地面,卡在建筑的前檐下立柱子的地点上。即便如此,把柱子竖直了该落在哪儿就落在哪儿,也不难做到。可是建筑师就是不肯放弃这一线耍怪的机会,硬把其中的一根柱子斜斜地牵了过来。三根柱子踮着脚尖挤在一块小小的鼓包儿石头上,本来正经的立面一下子就俏皮起来了。

这个建筑做在秋林中,它的气质也恰是沉稳中带着灿烂。看它的选材,看它的细部处理,看它对周围山景全心全意的融合态度,倒像是我们的古典隐士所为。然而它的形式又分明是彻底的西方现代。以新的形式,做出古典的气质,这也许该是我们在追求“民族特色”的时候可以借鉴的一种思维方式。