这个团队,这个英雄

作者:三联生活周刊(文 / 口述 申行运(中国人民解放军航天员大队大队长) 记录 李菁)

10月15日那天,我提前40分钟从大厅里出来,从倒计时到点火,看到烟火一下子喷出来,我情绪一下子就控制不住了,眼泪哗地流了出来(说起当天的表现,申行运的眼圈又红了)。

聂海胜(左)、杨利伟(中)、翟志刚(右)(21Pic)

我从塔箭分离、助推火箭分离,一直看到小亮点消失在视线之外,最后已是泪流满面,甚至已是抽泣了。我后来跟杨利伟说,我30年没这样了,包括自己的老人去世我都没这样过。这种情绪是什么呢?激动、兴奋和担心,主要是后者。激动的场面也见了不少,“神舟一号”到“神舟四号”我都见过,但也没这样,我想更主要的还是担心。

昨天晚上(10月17日),14个航天员一起吃了顿饭,也请了杨利伟的一家人。我们以大队特有的风格欢迎杨利伟凯旋,全体人员在大厅里站着,我和政委给他们家人献花。这次聚餐,比平时规格高一点就是桌上多了一盆鲜花。杨利伟也发了言,他的中心意思是,他仅仅是代表这支队伍来执行任务的。这次发射中,从进入大气层到地面,这个环境和一些困难是他从来没有经历的,他说他想到的是大队的同伴。他说得很动情,我也相信他是很真诚说这些话的。

我们大队是1998年1月5日成立的,以后每到这个周年纪念日,都会有一个庆祝活动,这也是一年惟一的一次。这时候把所有的家属和子女请过来吃一顿饭,我都要感谢一次家属。我说,前面的是英雄,后面也是英雄,而且这两个是划等号的。从父爱上说,他们比别的孩子缺少很多。

航天员是三高职业:高投入、高科技、高风险。航天员的自我保护意识要很强。像今年的“非典”期间,我们和外界隔离了两个月,一步门都不能出,虽然他们家就在这个院子里。

我这个大队长不是航天员,也不是飞行员。在全世界已有的三个(美、俄、中)航天员大队中,第一任大队长都不是航天员,美、俄也是从后来开始才由航天员担任大队长。

从兵种上说,总装备部是陆军,所以在这个大院子里,这14位航天员是仅有的空军。从某种角度上说,这14人可是一亿人里面产生一个,都是人尖子。这个大队长怎么当?我当初也确实觉得挺有难度的,我是学医出身,以前也在酒泉基地待过,对这个难度,筹备时期想得比较多。在提出八字队训时,我把“团结”放在第一位。

但真正工作之后,我觉得这个大队长也挺好当的。大家都是来自不同飞行部队的业务尖子,不是靠“管”能管出来的。从管理者的角度来说,这些航天员的自律意识很强,我从来都是只提任务不说要求。不必说,这次任务需要大家如何着装、如何要求之类的,因为他们不需要我这样管理。

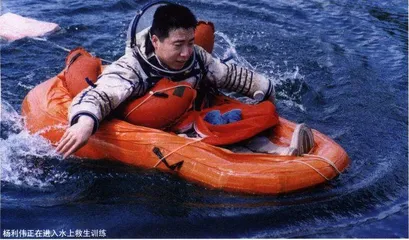

杨利伟正在进入水上救生训练(朱九通摄)

这些航天员用了5年时间学了几十门课程,比本科课程还多,相当不容易。他们都是30多岁的人了,能坐下来学习真的需要毅力。英语、计算机这两门基础课还好说,一些专业课难度还是比较大的,这些专业课都是由亲自设计的人来讲的。课程密度最高时每周28节课,对成人教育来说,难度相当大。但当时时间压力比较大,必须用几年时间完成这些课程。

航天员的考核分为几大内容:政治思想、专业技术、身体素质和心理素质。竞争当然很厉害,好中选好,优中选优,但这种竞争绝对是健康的竞争。

中国人民解放军航天员大队大队长申行运

9月份我们大队全体去了一次酒泉基地,进行人、船、箭、地合练,包括出征仪式,都实地演练了一次。这是最复杂也是最实战的。当时还没有最终确认首飞人选,但三人梯队已定了下来,所有的材料都准备3份。但在人船箭地合练时,每个人进舱一段时间,熟悉仪器,只有杨利伟穿航天服训练,翟志刚和聂海胜穿工作服,所以大家心里多多少少还是有数的。

在这次演练中,杨利伟表现非常突出,准备很充分。这就像考大学一样,平时成绩是平时成绩,高考成绩是高考成绩,平时的训练跟实际演练还是不一样的。全体工程人员、总工都在那里看他们的表现,为他们作评判。杨利伟的跟地面配合、身体情况等,都非常好。

这次出发之前,我们任务组提前隔离了一周。这三个人当中,翟志刚比较外向;聂海胜憨厚老实,不善言辞;杨利伟稳重,一丝不苟。从发射前2小时45分钟起,杨利伟就一直在看飞行手册,尽管这本手册他已经熟悉得不能再熟悉了,但他还是反反复复看,一点也不能出差错。他所有精力都集中在程序上,手册上按时、按分、按秒,每一项任务都是事先定下来的,不能出任何差错。报告不能随意,比如地面跟他联系时,必须喊“神舟五号”而不能只喊“神舟”;地面喊“神舟五号”时,他也必须答“到”。几点几分进入哪一个站,几点几分说什么话、展示什么,动作不允许有误差、语言也不允许有误差。

杨利伟是兴奋型的人物,因为他是百米运动员嘛!所以我原来想他在发射前一定会很兴奋,但没想到他心理素质这么好。发射头一天晚上他睡得也特别好,之前我去看他的时候,他刚灌完肠准备休息,他告诉我:“所有的程序我都可以背出来,别的事情我不想,就想怎么完成程序。”他就是这样,没有什么豪言壮语。后来记者采访问他是否紧张,他回答说“只想到程序和操作”,我绝对相信他的话,这时候如果有别的私心杂念,表现肯定就不会这样了。

我给杨利伟这次的表现打100分。这次真是天时地利人和。发射当天,早上起来一点风都没有,万里无云,着陆时风速也特别小。在神舟系列的几次发射中,这次是火箭发射最完美、飞船最完美、回收最完美的一次。在神舟系列发射中,直升机抓拍到返回舱离地一米、反推火箭点火的一幕,这是惟一一次。像杨利伟从内蒙古回来,在西郊机场飞机上下来的汇报词,说得多好啊,这可是之前没有演练过的。而且他的精神,也不像一天一夜没休息过的人。后来杨利伟说,他一出舱门,自己也很惊讶,没想到那么多记者在等着他。

杨利伟从西郊机场回到航天城当天,我们大队列队欢迎他。本来有个报告词,但当天人太多,没说成。大家也没有跟他太多说话,不是不想说,而是知道他太辛苦。

这14个人不会所有人都能结成正果的。我的工作难度就在于所有人都想上,但越选拔越难。我心于不忍,但再怎么也只能出一个人。

我从选拔航天员开始到进大队快六年了,刚开始时杨利伟并没给我留下深刻印象,要说现在哪一件事给我留下什么深刻印象,好像也想不起来。刚刚吃饭的时候,他还跟我说,大队长我给你盛饭吧!我开玩笑说,哟,我哪敢让你盛呢!现在杨利伟是个名人了,也有许多压力,今天中午活动结束后,他立即被人群给围住了,最后是两个将军把他从人群中护送出来的。但杨利伟这个人我断言,做人不会有太大变化。

这次成功之后,我们航天员大队还要继续训练,当然眼下杨利伟是没有时间了,估计一年之内他得到各地作巡回报告之类的。其他航天员还要为下次任务做准备。下次要上去的是两个人,除了个人技术之外,还要看两个人的配合程度如何。既然是重组,要考虑的因素就更复杂一些。像俄罗斯有个航天员,3次都是因为同伴表现不好而没有升空。所以我们依然为下一次而做最充分的准备。