王赣骏:华人升空的第一个样本

作者:李菁(文 / 李菁)

一张“拉斯维加斯的机票”

“从太空中看地球,真是美极了。地球是蓝白色的,上面的河流、山峦、城市、平原看得很清楚,好像一幅画。从太空看地球上的大气层特别薄,好像打个哈欠就能吹走一样。”在全世界数十亿人口中,能在太空中眺望地球的幸运儿并不多,王赣骏就是其中一位。1985年4月29日至5月6日,王赣骏跟随“挑战者号”遨游太空一周,从而成为进入太空的第一位华人,同时也作为第一位进入太空做自己设计实验的科学家而被记录下来。

北京时间10月10日凌晨2:30分,记者如约拨通了王赣骏的电话。虽然远隔重洋,但依然能感受到王赣骏先生幽默的性格。接受采访时,神舟五号还没有发射,“我先预祝他们成功吧!”他说。

王赣骏祖籍江苏盐城,1940年出生在江西赣县,在上海度过幼年,10岁随家人前往台湾。1963年王赣骏赴美留学,1968年获加州大学物理学硕士学位,3年后又取得博士学位。此后,王赣骏在美国航天局下的喷气推进实验室(JetPropulsion Lab)工作。

1978年,美国航天局开始向科学界征求太空实验计划,王赣骏也提交了一份《太空旋转中的液体平衡状态》论文,目的是推测天体运动的一些性质,为寻找耐高温合成新材料提供科学依据。在500多项申请中,他的课题顺利入选,成为将在太空中进行实验的14个项目之一。王赣骏于是一心一意地开始筹备自己的实验项目。当时美国宇航员完全由空军飞行员选拔,科学家升入太空的可能性,是大家想都没有想过的问题。

随着“阿波罗号”于1969年升空,很多年来,NASA也一直在训练宇航员在太空做一些简单的实验,但“只是测量的实验,不能做许多变化的实验”。随着实验越来越复杂,“很难训练职业宇航员做这些实验,因为没有人能确定会发生些什么变化,”于是1982年,NASA决定找职业科学家进入太空亲自操作实验。

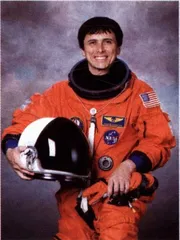

王赣骏

作为物理学家的王赣骏,此时依稀感觉到进入太空有“一点点的可能性”。同许多科学家一样,王赣骏向NASA递交了一份履历。多年以后,他戏称这个举动“就像买一张去拉斯维加斯的票一样”,碰运气的成份居多。“后来能升上太空,用阴差阳错也好,说祖上积德也罢,总之当时压根儿没想到。”

不久王赣骏接到面试通知。从身体素质、语言能力到专业水平、心理素质,各种各样的面试下来,用了6个月时间。面试通过后,就开始更为严格的太空环境适应和飞行训练。把科学家训练成宇航员,这在当时多少有试验的味道,“要花多长时间才能训练出来,能把科学家训练成什么样子,谁也没有把握。”

“魔鬼训练”

在休斯顿市约翰逊空间中心的宇航员培训机构,王赣骏同上百名进入初选的科学家一起开始训练。一年半以后,经过重重淘汰,4名科学家留下来继续训练,王赣骏是其中之一。训练地点除了美国,还包括欧洲一些国家。

王赣骏介绍说,航天飞机上的宇航员,按其职责大致可分为三类:一类叫Flight Crew,负责驾驶,包括指令长(Commander)和驾驶员(Pilot),他们负责操纵航天飞机的起飞、飞行和降落,以及与地面的联系。其二是Mission Crew,包括飞行工程师和任务工程师,前者负责航天飞机的技术设备和维护,后者负责具体飞行任务,如开启货舱、操纵机械臂、施放和回收卫星或其他航天器。最后一组是Payload Crew,负责科学实验,通常是从各科研机构或合作单位挑选来的科学家。王赣骏便是作为payload specialist(载荷专家)执行任务的。

国际空间站的NASA宇航员为太空行走做准备(本刊资料)

“我们的训练分两个系统,包括科学方面和飞行方面。”在科学训练上,地面建立起与航天飞机实验室一模一样的模拟实验室,一次次的模拟实验来熟悉仪器、设备的位置和使用方法。身体素质训练主要包括失重训练、过载训练和镇静训练。过载(overload)作用是在航天器发射和返回过程中的加速或减速产生的,过载训练在旋转臂上进行,每次要求过载达三个g(g为重力加速度)。

“失重训练是最辛苦的。”王赣骏开玩笑说训练者“刻薄得很”,“把你绑在上面,刚刚适应了一种情况后,马上加大压力,反正两年时间从来没有舒服过。”失重训练有时也在空中的喷气飞机上进行。两年多时间里,王赣骏乘喷气飞机飞行了400小时,进行垂直俯冲(造成失重)6000多次。

作为载荷专家,王赣骏受到的训练强度其实略逊于职业宇航员。在一篇介绍另一位华裔科学家卢杰的文章里,可以看出职业宇航员受到的更为严酷的训练:“在一架改装的KC-135喷气机中,从35000英尺的高度快速冲到24000英尺,产生20秒的无重力情况。在这短暂时间里,受训者可以体验到失重而产生空中飘浮的感觉。然后,飞机又爬升到35000英尺高度,把实验重复一遍。在一天中,这紧急下降动作要进行到40次。担任飞行任务的太空人,每月至少要驾驶T-38双座喷气机15小时,他们要逐渐增加每月的飞行时间,并从事太空船的着陆。”

镇静训练在固定狭小的实验室里进行,主要是克服孤独感和因身体不适引起的烦躁,以争取长时间在实验室里镇静地工作。伴随这些训练的另外一个重要参考因素是一个人的心理素质。“如果一个人身体难受、不舒服的情况下变得暴躁,那他上太空后很难完成自己的任务。”所以,NASA也精心设计了许多测试宇航员心理素质的难题。一次,“每个人被放在一个球里,然后把球挂在房子中间,四周完全是黑的,一点声音都没有,将一些仪器连在测试者的脉搏上,测心跳和反应。”有趣的是,王赣骏称他“进去之后马上就睡着了,后来被人叫醒后才出来的”。而那些心跳加速、反应失常者,马上被淘汰。

宇航员还要进行救生训练。比如,为了防备发射时出现问题,宇航员们要学习和练习紧急逃生方法,如穿着重达40公斤的发射逃生服跳进水中,花上几天的时间进行水上生存训练,跳出航天飞机一侧的舱门,以及在紧急情况下驾乘一种特殊装置从发射塔架上逃生等等。“刚开始时,爬上舱门,再跳下去,整个一个过程我大概用15分钟才能完成。练了一段时间,减少到了12分钟,后来又减到七八分钟。”“觉得自己训练得挺不错了,跑去问教练,如果遇到这种情况我们有多少时间逃生,答案是只有15秒。”

训练结束后,由NASA和一专门的科学评审团做出评定。按照平时训练表现,评审团从科学角度将这4位科学家分成2正2副—就像演出的A、B角一样,“正角”一旦出现问题,“副角”马上顶上。“但这个意见在NASA那里只是一个参考性质的,最终决定性的意见还是由他们出。”

虽然对自己的训练“比较有信心”,但一直到真正起飞的一个星期前,王赣骏才得到最终入选的确认,他和另外一个“正角”准备升空,“那时候才真正开始有点兴奋。”虽然这次升空由于各种原因已推迟了6个月之久。“到了这种程度,一心一意想赶紧升空,要不然就像一天到晚给别人当伴郎而自己不结婚一样,没意思。”王赣骏说。

遨游太空

1985年4月29日格林尼治时间16时02分,王赣骏与其他6名机组成员一道,乘坐“挑战者号”升入太空。

“我们在里面也听到倒计时,心里惟一的想法是赶快走赶快走,生怕有什么差错停下来,那可就前功尽弃了。”此时45岁的王赣骏已经“连续两年只有周末才和家人见面”,两个儿子一个在读小学,一个在读初中,“学校很多需要家长参与的活动,我都放弃了,孩子也有不少抱怨”。另外,“很多科学家也写信给NASA,担心拖得越久,实验也不值钱了。”

“挑战者号”一下子腾空而起,此刻,“3倍的地心重力,好像很肥的人压在身上,呼吸很困难。”因为震动太大,起初只能坐在那儿,可以通过窗子向外看,发射点所在的佛罗里达、纽约……航天飞机划过的弧线下的城市,也可以一路看过来。

慢慢地,地心引力消失,进入失重状态。“感觉自己的脸胀了,一下子不需要腿了,脚似乎缩到身体里了,走路轻飘飘的。”“挑战者号”以每秒8公里的速度飞行,半小时左右,就可以走动了。在原地旋转,一下子会转许多圈,但将两臂伸开后,转速即减慢;将两只胳膊再收回来后,转速又加快了,“虽然之前训练时,也模拟太空的各种环境,但真正到飞的时候,跟模拟环境差得很多。真正飞的时候与平时训练很不一样,不身临其境,很难描述那个感受”。

“那时候没有心情看风景,就在想做实验,花了两年半时间准备的,只有7天时间,每一分一秒都要抓紧。”但在太空,王赣骏却经历了毕生难忘的一次险情。升空的第二天,他按照规矩一步步打开实验开关,当开到第5个电路时,电路却自动关掉,如此试了几次,结果都一样。王赣骏说他于是不免开始发慌,身上竟有些发抖,“我眼中有泪,但没有哭出声来”。这台太空实验仪器是几位工程师用了6年时间完成的,实验设备占了整个实验室的1/6空间,体积庞大,光仪器“至少值5000万美元”,“要是这样回家的话,不如死了算了”。他跟地面控制中心联络,要维修机器。地面控制中心的答案是不能这样做,理由是没有工具,机器又太复杂。但王赣骏态度坚决:如果不让他修理,就不回地面。几经权衡,控制中心终于同意。

失重状态下的维修困难又多了一重。如果把机器零件拆开来,那它们会一件件飞走,惟一的办法是钻到仪器里面去修。足足两天半时间,同事们只看到王赣骏露在仪器外面倒悬着的两条腿。故障最终找到,原来是一根细小的电线短路了。将电线修好后,他逐一打开了开关,庞然大物终于恢复正常。王赣骏说他当时忍不住大喊一声:“修好了!”同伴打趣说:“你的叫声不必用无线电,地球也听得到。”

“挑战者号”的飞行轨道离地球表面300多公里,90分钟就绕地球一圈。每隔45分钟就能看到一次日出和日落。一直忙于实验的王赣骏在第7天“才做了一回游客”。到了中国上空,他说同伴把窗口让给了他,“我要拍中国地貌照片,更想拍长城,可惜那几天中国的上空多云多雾,没有拍到长城,只拍了上海市、长江口、海南岛和东海的照片”。

从太空望去,1985年的中国大地在王赣骏眼下是这样一幅图景一“中国的大地,主要是蓝颜色的,两边绿颜色也不少,其次就是陶土色。上海有烟雾,看起来有点灰,长江也看到了,有点灰麻色。北京没有看到,很可惜……”

在太空船上看到的地球,“像一个五颜六色的玻璃球”,给王赣骏留下“太脆弱”的感慨。“在太空船上,我们开玩笑,以后再有两国发生战争,让联合国直接把他们送到太空来看一看,看到这就是我们一同生活的地球,算了,不打了。”

“之前美国NASA对新闻界说,航天飞机是非常安全的,只有千分之一的失败率。但我们心里清楚,它的失败率是4%。也就是说,25次飞行中有一次是失败的。但怕了不来,来了不怕。”1986年1月28日,“挑战者号”升空72秒后爆炸,7名机组成员全部遇难—这仅仅发生在王赣骏升空的9个月之后,也是“挑战者号”在王赣骏之后的第二次飞行任务。

2002年6月5日,美国“奋进号”航天飞机从肯尼迪航天中心发射升空,为国际空间站送去第五批居民,实现空间站长驻人员的轮换

“看到他们的小孩、家人伤心的样子,我才理解自己的家人为我付出的东西。对我来说,即便出事了,也不过是一瞬间的痛苦,但所有的后果都由他人承担。”

重返地球

登上太空的宇航员都有一项“特权”,一些有纪念意义的小物品放进一个私人盒子里,经NASA检查和登记后,可以随宇航员飞上太空,但这些东西“不能用于赚钱”。返航后,宇航员可以亲署一个有NASA头衔的纪念品太空遨游证书,发给被赠送者。证书记载了执行任务的飞船的起落地点、时间和太空巡航的里程等。

王赣骏带了20个金币,是留作给家人的纪念品;带给自己的一份纪念品是一本《诗经》。此外,还带了录着十几首中国歌曲的磁带,在航天飞机上“介绍大家听中国歌”。

为了保持旺盛的精力,规定宇航员在太空每天都要锻炼身体。但太空中地方有限,主要是在跑步机上跑步。“跑步前,用橡皮筋绑在腰上,再挂在跑步机上。”按要求,驾驶员应每天跑半小时,科学家是每天10分钟,但忙于实验的王赣骏“赖了好几次”。

飞船里的电脑每时每刻都在提醒宇航员们此时经过的地球上方位置。王赣骏在太空上做了一个有趣的实验:一次,当“挑战者号”从西南方向中国领空飞入时,他就在跑步机上开始跑步,待从东北方向飞出中国领空时,“我只用7分钟便‘从头到尾’地跑了中国一遍!”王赣骏笑称自己终于实现了童年看武侠小说时“腾云驾雾”的梦想。

在航天飞机上,每个人都有好几块手表。王赣骏手上便戴了三块手表。“一个是Mission Time(工作时间),一个是总部休斯敦时间,还有一个则是家里人的时间。”当然,机组的统一时间是休斯敦时间。

“整个下来,一天只睡三四个小时。”每天的工作时间则从12小时增加到16小时,这一方面固然与大家急于完成任务的紧迫心情有关,另一方面,也与人在太空中失去重力、消耗能量少有关。“比如要到较高地方去工作,不必找梯子或凳子,只要脚尖用力一蹬人就飘上去了。搬一件笨重的东西只需用手指或脚尖轻轻一勾就行了。”王赣骏印象最深的是用脚轻轻一钩,就钩起了一件400公斤的仪器自由转动。

“航天飞机并没规定具体的作息制度,干累了就休息或睡觉。”王赣骏说,飞机内本来有一个专供睡觉的舱位,大家可以轮流使用,“一天两天还好,几天之后大家就不愿意再去。”随便靠在哪儿就能睡,由于没有重力,也就没有上下左右的区别,在别人看来也许是头着地倒着睡或斜挂着睡。有一次,一位宇航员突然失踪了,原来他是飘到上面望远镜的一个镜筒里睡着了。

2003年10月8日,在北京科技馆,一女孩正在尝试训练宇航员的旋转秋千(路透/Reuters)

因为失重,什么东西都固定不好,一不小心就飞跑了。因此吃的东西要固定起来,喝的东西要密封起来。同时要用嘴巴去叼食品,而不是将食品塞进嘴里,真别扭。“后来我学着将食品悬在空中,用嘴巴去咬,效果很好,别人也跟着学,还抢我的东西吃呢!我们6个人的食欲大都不好,只有一个人与众不同,胃口特别好。我们吃不完的食物他都拿去吃,大家笑着称他为‘清扫机’。我们飞回地面时,每人的体重都减轻了,‘清扫机’却增加了2.25公斤。”太空中不准饮酒,在起飞前几天就禁止了,“当任务完成即将飞回地面时,大家最想吃的就是啤酒和冰淇淋。”一周的飞行生活很快就结束了。7天之后—5月6日,“挑战者号”顺利回到地面上。“回到地面,感到发肿的头皮开始轻松了,两只脚又‘长’了出来。”王赣骏形象地说。习惯了太空失重“无牵无挂”的状态之后,初回地面又是一个重新适应的过程。“刚下来的一两天觉得衣服都特别沉,两只手重得要死,走路脚也特别沉。”下机后经过全面的体检,各种指标基本正常,但原本身高180厘米、体重87公斤的王赣骏,除了体重下降3.6公斤之外,身高竟“长”了近4厘米。当然没几天,身高就复原了。

回到地面的另一个反应是身体内的平衡系统被打破了。王赣骏说,如果在地面上,一个人闭眼睛抬起脚,仍然可以平衡站立很长时间。但从太空回来之后,因为“耳朵和眼睛的平衡分开了”,再做同样的动作,闭上眼睛,脚一抬,人一下子就摔倒了。地面的许多事物反倒需要重新适应。

1988年,王赣骏应邀到田纳西州的Vanderbilt University的机械工程系做教授,一直任教至今。谈及这次经历对自己的影响,他深思片刻后说:“这次登空让我胸怀敞开了,想的东西远了一些。”王赣骏不会忘记在太空里看地球的感觉,“站在这个角度看地球就会忍不住想,人类为什么要有战争、有冲突?如果没有这个美丽的星球,我们每个人都不会有机会发展,所以我们真的应该好好保护它。”

2003年之前进入太空的四位华裔宇航员

王赣骏 物理学家,博士。第一位进入太空的华人。原籍江苏省盐城市。1963年赴美。1984年6月被选为第一位到太空操作自己设计的实验的载荷专家。1985年4月29日至5月6日,乘“挑战者号”航天飞机进入太空,主持“失重状态下的流体力学情况”实验且获得成功,并参与了其他14项实验工作。

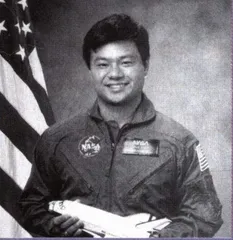

卢杰1963年出生于美国。1995年入选美国宇航局宇航员。1997年5月乘“亚特兰蒂斯号”航天飞机首次进入太空。2000年9月第二次进入太空,并创造了人类太空史上新的行走纪录。1984年卢杰毕业于美国康奈尔大学电视工程系,1989年取得斯坦福大学应用物理学博士学位,1992年应邀加入科罗拉多大学天体物理学试验联台学会。1995年,他又前往夏威夷州火奴鲁鲁的天文学院傲博士后。

张福林1950年出生于哥斯达黎加。祖籍广东。中学毕业后到美国。1980年被美国宇航局选为宇航员。1986年1月12日乘“哥伦比亚号”航天飞机进入太空,进行了5天的科学试验。他是美国宇航局第一位美籍华裔职业宇航员。

焦立中1960年出生于美国威斯康辛州。祖籍山东。1990年初进入美国宇航局受训,同年7月正式取得宇航员资格,他曾于1994年7月23日乘“哥伦比亚号”升空,参与完成了80多项科学试验。1996年1月15日他乘“奋进”号第二次进入太空,并进行了6个多小时的舱外行走。