英雄的诞生

作者:金焱(文 / 金焱)

从选拔航天员开始

随“神舟五号”飞船而升空的第一个宇航员,在民间角度上浓缩了这一事件的标志性意义。中国国家航天局局长栾恩杰谈到航天技术的发展和应用水平时说,它已成为一个国家综合国力和文明程度的重要标志。

其实早在2002年3月“神舟三号”升空时,为定量模拟人在太空中的重要生理参数而配置的一个模拟人,以及“神舟四号”飞船上的两个仿真形体假人,都曾给人以无数想象。当这个想象愈来愈具化时,在酒泉卫星发射中心,围绕宇航员的信息也成为“一级机密”。

在发射中心的一位级别较高的专家告诉记者,12名航天员分成四组,每一个飞行组有三名航天员,他们和两名教官及相关人员都住在基地专门的宾馆中。“我们现在见他们也很困难,有一个同事找机会跑过去看了一眼,还是隔着玻璃窗看的。”原航天医学工程研究所魏所长说,那栋航天员公寓是去年刚盖好的,是航天员临时性执行任务的住所,“这可不是常人理解的客店,住的几十个人除了航天员和两个教练员外,其余的都是医学专家和相关专业人员,他们提供上天前的医学保证。”

用玻璃隔离开也是医学保证的一个方面,为了保证航天员的安全,他们的居住环境和所有使用的东西都要经过消毒,“我们的工作要求要比较严密,要保证每一个地方都不能被微生物、病毒所污染。”

与“一级机密”相吻合的信息是,即便是在基地的高层指挥人员,也要到航天员进舱了才能最终确定中国的第一个“加加林”,各种不确定因素使起飞前所确定的航天员前三名的排序还是充满了变数。加加林就是一个实际的佐证,据说在上天之前的排序,加加林实际排在第三位,升空前在他前面的两个航天员都因临场时反应不适而被淘汰—“尽管他们都是从优秀的歼击机驾驶员或其他飞行员中选拔出来的,又一直进行着极艰苦的身体及心理训练,但平时训练毕竟是训练。”

在距正式升空不到一周的时间里,在基地的一名专家说,这次是中国第一次发射载人飞船,与前面发射载人飞船的美国和前苏联比较,“我们的太空人要强得多,不论是他们本身的爱国精神,还是斗志,以及东方人与生俱来的吃苦耐劳。给我的感觉是,我们的飞行员素质真的是非常好”。

这里的一个背景是,这位专家说,1968年4月航天医学工程研究所成立,在进行载人航天医学工程研究的同时,选拔和培训宇航员的工作就已经开始了,所以可以说,中国在航天员方面的挑选和培训方面起步比较早。莫斯科航天学院院长阿里法诺夫说,就在1992年北京拍板载人航天土马的同一年,中国的学生已在这里学习设计飞船。当时中国的学员都是国内航天单位派来的,这位院长也曾亲自教过他们。

欧洲航天局的宇航员正在加加林训练中心操作“联盟号”飞船模拟器(路透/Reuters)

不过真正意义上的选训工作起自90年代中、后期,“那时才开始进入到操作层面,我们叫做型号任务”。与型号任务相区别的是之前有过的一些“预演”性质任务,这些任务的结局大都是干一半就下马了。从1992年到现在已经过去10多年,“那时我们的航天员从5000多人里面选出来时,入选的平均年龄都是二十多岁,现在他们的平均年龄已经三十多岁了。对于他们来讲,升空的机会相当宝贵。”

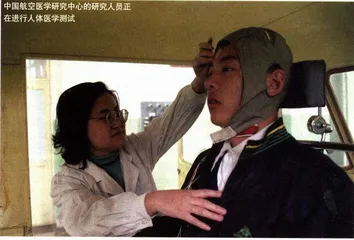

中国航空医学研究中心的研究人员正在进行人体医学测试(Imaginechina)

从某种角度来说,从被选拔为航天员那天起,英雄角色的塑造就已经开始了,对于其中的一些人来说,他们的传奇在延展。熟知这批航天员的一位官员说:“人一离开地面就危机四伏,中国的第一代航天员全部选自空军战斗机飞行员,他们每个人几乎都有过九死一生的经历,起码都处置过相当惊心动魄的险情。”

可以证明他们能力的一个评价来自星城,星城作为俄罗斯宇航员的训练基地,几乎是俄罗斯的一个陈列馆。普什卡里在星城里的角色是训练导师,他曾经训练过从中国来的学员,他说:“如果说中国的太空人们有什么特色,那就有两点,一个是高度的组织性、纪律性,还有就是达到目标的意志。”

载人飞天的驱动力

星城位于莫斯科东北三四十公里的树林里,曾有人描述说这里“以前由克格勃哨兵巡逻,是绝密的军事基地”,星城和星城里受训的宇航员因此都显得十分神秘。原航天医学工程研究所魏所长比较中俄的不同时说:“我们是先建航天中心后上天,他们是先上天后建航天中心。”因为魏所长的身份使他有机会对星城有更深入的了解。他说星城名字的由来实际上是加加林命的名,显然“星城”的命运直接与航天连在了一起。

星城给人印象深刻不完全是因为这里的宇航实物的博物馆,也不只是有关宇宙空间站的模拟装置带来的冲击力,很多人评价星城“有一种田园牧歌般的氛围”—先后去过四次的魏所长描述说,这里四面环绕着白桦林,有好几片湖区,有人在那里钓鱼。

这种浪漫之外,星城更为骄傲的是自1960年俄罗斯加加林宇航员训练中心成立以来,该中心一共培训了来自26个国家的379名学员。在这个中心提供的名单上,不仅有英、法等发达国家的宇航员,也有越南、古巴、阿富汗等国的宇航员在此受训,而且他们最后都有过太空飞行或者在国际空间站工作的经历。

对此魏所长解释说,前苏联对社会主义的小兄弟有政策,他们上和平号空间站都不要钱,但不包括中国。现在上和平号空间站就不同了,先要在此接受训练,包括美国前几年也在此取得了长期飞行训I练的资格,除训练交钱外,要上和平号空间站则另外交钱,“上去一个人一个星期大概1000万美元的费用”。

星城的展览馆里飘扬着很多国家的国旗,在此受过训练的宇航员的放大照片悬挂在展览大厅里,但没有中国学员的照片。尽管如此,中国学员却给俄罗斯教官留下了深刻的印象。他们手里有两位中国学员的成绩单,成绩单主要是对不同项目测试的结果,从两位中国学员的成绩单来看,大多数分数都是4分、5分,而5分已是星城标准中的最高分。

星城加加林宇航员训练中心主管克利穆克说,我们把他们带到莫斯科郊外,那里有很多沼泽,蚊子很多,两天之内不停地下雨,在这样差的环境下受训练,我可以告诉你们,他们表现一样非常好。我们的一些专家累到什么程度——在此之后要请整整一个星期的假,而他们呢,第二天又要开始训练去做别的事情了。

一位深知内情的官员告诉记者,中国的第一个宇航员教官是完全按照俄罗斯的训练大纲培训的,他在俄罗斯受训的时间要长些,他回国后负责对中国航天员的教学任务。在他身边,有一个医学专家组,主要考察有关人的身体体能方面的课题;还有一个科研顾问专家组,主要是负责训练的环境和器械等。第二个宇航员教官则是按中国训练大纲训练,并在俄罗斯进行一些相关训练,训练具体项目由中国提出,双方签订合同。

俄罗斯的训练内容是提供训练规范,比如训练大纲中基本技能部分不会有太大出入。而对于中国的训练大纲而言,作调整的部分一方面是针对不同的飞行流程,所作的合理改进;一方面针对某一具体任务进行针对性更强的训练。

克利穆克接受采访时也说,中国太空人目标清晰,在此受训的两个中国学员,一个学当指挥官,一个学当太空舱工程师,相信他们会担任教练。中国方面有关专家告诉记者,中国宇航员前往俄罗斯受训的时间是在1996年,而国内选拔教练的工作是1997年。

有专家对记者说,从理论上讲,无论是俄罗斯训练大纲还是中国训练大纲,都是大同小异。对于训练大纲的复杂。航天医学工程研究所的专家说,往往里面很细节的一个项目都要几百页厚,“一般一个宇航员要训练三年左右的时间,而科学家们由于不需要操纵飞船,所以时间只需要一年,所有这些训练最重要的是任务训练,这也是最后进行的项目”。

宇航新时代

中国载人航天将实施“三步走”的发展战略。中国在成功发射4艘无人试验飞船的基础上,即将实现载人飞船的历史性突破,这虽然只是第一步,但走得很坚实。魏所长举例说,在星城旁边有一个机场,这里有由运输机改装的失重飞机。哈尔滨工业大学航天学院航天工程与力学系教授刘暾说,失重飞机训练的是失重状态下人体的平衡器官的反应和对外界信息的影响。魏所长说:“在美国这是一个体验项目,而俄罗斯把它列入到训练项目中,我们与俄罗斯签的合同中,这是其中的一块。”

飞船在上升阶段,航天员要承受火箭加速带来的噪声和超重,有时候会超过航天员四五倍体重的考验。而在轨道飞行阶段,航天员又将面临失重、宇宙辐射的考验。在返回阶段,航天员将再次经受超重和高热的考验,而下降时的超重可能会达到人体重量的五到七倍。魏所长说:“失重飞机可以飞抛物线,一般是练习超重漂浮,在1万多米的高空一架次飞机可以做10个抛物线。我曾经坐过失重飞机,刚开始时候,也就是上升阶段,手就放在面前,可是怎么试着抬也抬不起来;接着人一下去的时候立刻又飘起来,就得赶快抓住底下的绳子。这种状态在日常生活中可能就是电梯失灵出现故障时会有零点几秒或一两秒钟同样的感觉,但是宇航员需要在这种失重的状态下控制自己的姿态,比如要练习向某一方向运动,或者操纵一些设备,可能只是操作一下开关。”

专家告诉记者,在中关村的落塔训练宇航员,从顶端往下一扔创造的失重最多也只有二三秒钟,高空气球创造出来的也就是几秒钟,最长时间也就是4秒,正是因为微重力时间太短,所以科学实验根本无法进行,而失重飞机是地面所能创造出的时间最长的失重状态,可达20多秒,这也是中国宇航员到俄罗斯受训的一个特定项目。

中国学员在星城受训的一个重点是利用中性浮力水槽学习太空漫步和修理太空站。刘暾在中国学员学习期间曾得到官方允许参观加加林宇航员训练中心,他描述说这个水槽相当于一个25×25游泳池大小的大圆槽,但要比游泳池深很多,“他们训练时是在一种潜水的状态,穿着宇航服,动作非常迟缓。四周都是水和飞船升空后的四周都是空气还是不一样,但是人类没有更好的办法在地球上找到最接近的状态。”

酒泉卫星发射中心的控制室是发射神舟卫星的“心脏”

魏所长说这种飘浮也只是一种局部模拟,原来为增加比重还放些盐进去,后来发现这样会腐蚀设备,就被取消了。这种看似平常的水槽,主要的奥妙都在水下,“在美国和俄罗斯都有类似设备,把模拟器放进水下,水下有监视器等设备,训练的主要是宇航员的维修和装配技能”。

整个航天员的操作是个软系统,星城训练导师普什卡里曾训练过中国来的学员,他说,中国人来尝试水底训练,显示他们有更长远的目标,“其实中国最近也开始自己动手在国内做这些太空漫游的训练,”他由此推论说,中国肯定会做太空站,只是时间问题。

刘暾在哈尔滨工业大学教飞船设计,他说,中国同以前美苏太空计划大洒金钱不同,中国比较注重实际。中国大大小小的研究所都在做很细微的研究,每个小项目都追求细节的落实,“这不是差几年的问题,我们终究还是差了四十年,但我们终于还是走到了这样的高度,这个意义是重大的。”

和星城相对应的中国宇航员训练基地在北京郊区的中国航天城。在航天城里工作的人介绍说,这里有些设备是上世纪70年代的产物,功能差些,不过现在重建了一座两层楼高的离心机装置,为适应火箭发射过程制造的振动塔、冲击塔等也都重新改造过了。现在已经有说法,称其为世界第三大宇航员训练基地。

同样,现在引起公众最大关注热情的酒泉卫星发射中心,有一个相当于38层楼高的飞船和火箭总装垂直测试厂房。发射场系统总指挥张建启说,“在戈壁滩上建造这样的巨型建筑物,在中国乃至亚洲建筑史上从未有过。只从建造自身整体重量350吨重的大门来看,难度就非常大,戈壁滩风沙大,大门必须保证密不透风和有效抗阻巨大风力,而且自身重量不能对厂房墙体结构产生侧向拉力。”与此相对应的是,魏所长说,以前他们到基地去有一段专门的铁路,铁路两侧风沙很大,经常被埋起来,而现在,飞机成为最主要的进入工具,刘暾说:“太空计划的本质,是国力的比较。”

“神舟五号”与航天飞机、“联盟号”飞船

在世界载人航天器中形成以俄罗斯“联盟号”为代表的宇宙飞船和美国独有的航天飞机。中国最终选择了以宇宙飞船为载人航天器

戚发轫和许多中国航天界人士认为,航天飞机复杂的技术和高投入不符合中国国情。“航天飞机在发射段和返回段,要确保安全的难度很大。”但中国拥有自己的优势。庞之浩认为:“在中国发射的卫星中,与神舟号载人飞船关系最密切的是返回式卫星。在返回式卫星方面,我国发射的17次返回式卫星成功了16次,这个成就正是神舟号载人飞船的基础。”中国通过返回式侦察卫星的研制发射很早就获得了返回式航天器技术。

戚发轫表示,前苏联在80年代研制的多功能天地往返飞船联盟TM在技术上与神舟号相比并没有优势,神舟飞船的某些性能超过联盟TM飞船。比如俄罗斯飞船的直径只有2.2米,而神舟号飞船的返回舱直径有2.5米,返回舱的可利用空间目前在世界宇宙飞船中是最大的。与联盟TM飞船相比,神舟号的另一个技术优势在于飞船轨道舱在飞船返回地面后能继续保持动力和控制能力,再运行半年之久;而俄罗斯的联盟TM飞船在返回后,轨道舱就会成为宇宙垃圾,失去作用。

各国航天经费预算

目前世界各国航天预算总计约为380亿美元左右,其中美国在航天产业上的投资远远超出其他斟家,其航天预算曾一度占当年国内生产总值的1. 05%左右。冷战结束后,美国航天产业投资回落,预算占国内生产总值的0.3%左右。尽管如此,其航天预算仍然为全球最多,2001年达到288亿美元,约占世界所有国家航天预算总和的75%。近20年来,日本政府的航天预算一直保持着强劲的增长势头,年均增长率为5.6%。目前已成为除美国以外航天经费投入最多的国家,200l财年达到2902.3亿日元。巴西航天产业的规模在拉丁美洲国家中是最大的,目前每年的航天经费约为2.5亿美元。而印度是世界上航天预算增长最快的国家,1998年至今已增加近90%,2002年的航天预算为226.5亿卢比(合4.65亿美元)。

“神舟五号”与“神舟四号”

中国航天工程试验中心总工程师高慎斌研究员介绍说,“神舟五号”与“神舟四号”大同小异,“神舟五号”也是由推进舱、轨道舱、返回舱和附加段组成。所不同的是,五号的头部是圆柱体,而四号的头部是半球体。此外,“神舟五号”还留有将来与空间实验室对接的接口。“神舟五号”有别于前四号飞船的,是增加了引导伞、减速伞的“手动挡”,以便自动挡一旦失灵时进行手工操作,从而极大地增加了安全性。此外,还告别了前四号的“毛坯”形象,首次进行了内装潢,舱内涂饰的是柔和、悦目的淡黄色系。 航天