纪念爱德华·赛义德

作者:三联生活周刊(文 / 陈燕谷)

爱德华·赛义德于2003年9月24日在纽约去世,享年67岁。

在我的印象里,在中国最早介绍赛义德的似乎是1985年来华讲学的詹姆森,但在当时没有引起人们多少注意。我自己是在90年代初阅读《东方主义》的,最初目的不过是为了从一个不同的侧面了解福柯的话语/权力理论,结果却打开了认识现代世界的形成过程和权力关系的一个全新的维度,相信还有不少人有类似的经验。

自从1492年哥伦布“发现”美洲以来,全球人口流动的长期趋势表现为欧洲人向世界各地的殖民过程,直到第二次世界大战结束后才出现人口从前殖民地向前宗主国的反方向流动。所谓的后殖民知识分子就是从这些移民中产生的,赛义德也是这个新的移民潮中的一员。

赛义德1935年出生于三教圣城耶路撒冷,1947年联合国将巴勒斯坦划分为巴勒斯坦和以色列两个国家后,赛义德随家人移居开罗,又于1951年移居美国,先后在普林斯顿和哈佛大学读书,然后在哥伦比亚大学开始他的教学和著述生涯。赛义德著述甚丰,大体上可以分为两类,前者涉及文学研究、批评理论和文化批评,主要有《东方主义》、《世界、文本和批评家》、《文化与帝国主义》;另一类著作致力于巴勒斯坦解放事业,主要有《巴勒斯坦问题》、《关于伊斯兰》、《剥夺的政治》等。其中1978年出版的《东方主义》—书影响巨大,是后殖民理论公认的奠基之作,被翻译成包括中文在内的多种文字。

战后殖民体系的终结是广大第三世界人民的伟大胜利,但是人们很快就意识到这个胜利是很不彻底的,甚至有人认为发达资本主义只不过是改变了控制和支配的策略和方式而已。于是在经济上批判新殖民主义,但在思想文化领域,殖民主义的遗产表现为庞大的知识、表象和叙事的堆积,仍然牢牢地支配着人们的感觉、语言、想象和思想。所谓后殖民理论或批评就是对殖民主义知识和文化生产的清算,经过二十多年的努力可以说是成绩斐然。今天,当我们回顾赛义德一生的成就时,却感到他和大多数后殖民理论家有所不同,区别主要在于如何看待第三世界的民族解放运动、民族国家和民族主义,在于知识生产和社会实践的有机结合。与一般学者不同的是,除了教授身份之外,赛义德从1977—1991年担任巴勒斯坦全国委员会独立议员达14年之久。在这方面他更接近于那些被看作是后殖民理论先驱的人,如阿尔及利亚的法侬、特利尼达的詹姆斯,他们既是民族解放运动的积极参与者,又是殖民话语的批判者。巴勒斯坦民族特殊的处境和悲惨命运使赛义德不能像他的同事们那样轻易地彻底否定民族主义和民族国家的作用和意义。

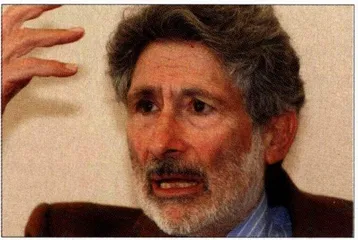

爱德华·赛义德

从80年代以后,后殖民批判的锋芒越来越不加区别地同时指向殖民主义和民族主义,一些马克思主义学者也起着推波助澜的作用,如本·安德森和霍布斯鲍姆,尤其是安德森的名著《想象的共同体》更是成为后殖民研究中不亚于《东方主义》的经典文本。随着冷战结束,全球化开始成为占支配地位的意识形态,后殖民理论却越来越把发达资本主义国家压迫性的民族主义和第三世界反抗性的民族主义混为一谈,闭眼不看跨国资本与政治权力在新的条件下以新的形式对世界上大多数国家、民族和人民的剥削与压迫,一味将“批判”矛头对准第三世界民族主义,实际上已经沦为当今霸权的曲意逢迎的帮凶。后殖民理论的末流如杜赞奇等不就是这样的人吗?赛义德并不主张无条件地反西方主义,也没有无条件地为东方和伊斯兰进行辩护,他始终坚持的原则是不“忘记处于弱势的一方与处于强势的一方之间的显著差异”。他谴责判处印度作家拉什迪死刑,他也谴责阿拉法特在奥斯陆协议中出卖了巴勒斯坦的民族利益。在巴勒斯坦人民被剥夺了一切权利的情况下把民族主义看作是惟一的压迫关系,这究竟是为谁说话呢?

赛义德在中国直到90年代中期才引起比较多的注意,陆续出版了一些他的著作:《东方学》(三联书店,1999年)、《赛义德自选集》(中国社会科学出版社,1999年)、《知识分子论》(三联书店,2002年)和《文化与帝国主义》(三联书店,2003年)。也有过一些讨论,但其规模和质量不能令人满意。究其原因,恐怕是因为此时的中国正致力于与国际接轨,加入经济全球化进程,在这种情况下谈论帝国主义、殖民主义显得不合时宜地狭隘。当中国正在清算自己的过去时,赛义德在这里受到冷遇是不奇怪的。当然,这并不是说学院里没有吃后殖民饭的。

赛义德去世前看到了美国对阿拉伯进行的一场新战争,他一如既往地谴责这场肮脏的战争,而且注意到新保守主义、基督教极右派和五角大楼的鹰派合成了一股新的帝国势头。90年代他在《文化与帝国主义》里苦口婆心地告诫人们,帝国并没有成为遥远的过去。但是,恐怕他也不敢想象仅仅几年以后,“帝国就不再是一个肮脏的字眼”了。这是我们面临的新课题。在这个时候赛义德的著作对我们是有帮助的,它告诉我们“东方主义”是一种多么深刻的政治无意识,而且只要条件许可就会成为政治有意识,在所谓全球化时代,弱势一方与强势一方的力量对比仍然像殖民主义时代一样存在着显著差异,这种差异决不是谴责第三世界的民族主义所能够消除的,而不消除这样的差异就意味着继续保留剥削、压迫以及形形色色的权力关系。(作者为社科院外文所副研究员)