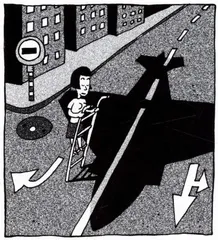

乘喷射机离去

作者:三联生活周刊(文 / 杨不过)

像所有喜欢标榜特立独行的女青年一样,虽然我也经常在商场大喇叭的流行歌曲里黯然神伤,但平时的消遣还是要拣点不那么通俗的,音乐要听爵士,电影要看新浪潮。有个写歌词的人叫李格弟,常令我心戚戚。

我一直以为他是男的,因为像齐秦的《狼》、赵传的《我很丑可是我很温柔》、陈升的《每个人都有自己的帮要混》,明明都是男人的心声,这些都是挺多挺多年前喜欢的了。后来才知道,此人大大不得了,不折不扣的奇女子,80年代以来台湾最重要的前卫诗人,写诗的时候名叫夏宇,还自己组过前卫的乐队,出过唱片,绝非写了几篇腻味的所谓美文就自称才女的人能相比。

有才华的女人,多半天性凉薄,甚至冷酷。但她似乎不同,在抽丝剥茧的冷酷之外,她还是会说出这样的话:“我对世界最初的期待/我秘密的爱/当所有的花都遗忘了你睡着的脸/星群在我等速飞行时惊呼坠落/最后的足迹被混淆消灭。”煽情的功力不下任何人。

还有著名的腌腊肉式爱恋—要把恋人的影子加点盐风干,等老的时候下酒。这是女人才会有的情绪,表面平淡,实则刻骨。后来我曾在某论坛上看到一著名男青年把这句话当成了自己的作品,居然赢得叫好一片,不由作呕。

她在这个信息如潮涌的年代,居然从未流行起来,也算奇怪,因为现在人们的眼光已经从大众偶像过渡到小众情绪上来。我曾经迷恋了好一阵子的黄耀明,但最近报纸上登出了他的大幅专访,标题是《如果当时更懂得体贴张国荣……》,让我窝心得要命。

如果我是编辑,毫无疑问会这么做,否则我肯定会在第二天的会上被批,乃至罚款。但这让我完全倒了胃口。我的黄耀明,我的《暗涌》,我如同愚蠢的毫无原则的追星族(我最讨厌的词之一)一样,知道他喜欢法国新浪潮电影,甚至最喜欢吃“出前一丁”的面。这一下子,统统解体了。他成了貌似和张国荣关系密切其实不然的那个GAY。

还是不要流行的好,就像那神秘的李格弟,我喜欢她的一句诗:“又穷/又不停地发胖/我爱的男人都来了/有的打伞/有的流泪。”

这首诗叫《未来完成时》。

而我的现在进行时是,每天走在南方秋天令人焦灼的烈日和尘灰之中,在办公室里经常想骂人或者被人骂。每当这时,我也多么希望;轻轻松松地,就这么乘喷射机离去。然而不成,我得去楼下等公共汽车。