牛仔裤进中国

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

赵施是中国第一批穿牛仔裤的人,那是在上世纪70年代末,1977年左右。她记得当时一个同学的哥哥是文工团的,他有这么一条裤子,也不知道是从哪里来的。当时的牛仔裤少见,大家就通过各种途径找,她的一个朋友花了90元外汇券托学校留学生从香港买一条Levi’s的牛仔裤,大家都羡慕得不得了,因为它穿起来跟大家从广东买来的牛仔裤不一样,特别帅。当时一位老三届的同学说:“90块钱我都能买两件呢子大衣啦,你就买这么一条劳动布裤子!”赵施的第一条裤子是托朋友买的,穿上之后她妈的眼就跟着裤子转,既有劝慰—一个女孩子穿衣服要规矩点,也有刻薄的评论—走在街上没有人觉得你是一个好人。当时她妹妹也买了一条,觉得不如她的好看,还去裁缝店里改瘦了。现在想起来,当时她觉得所有人几乎都在穿衣服上和上一代人有冲突。当然,赶时髦、求好看是最重要匣因。赵施还记得当时流行一种裤子,特别紧,但布料不好没有弹性,脱的时候要两个人帮忙,所以它有一个很形象的名字叫“二人拽”。

从事出版业的杨葵则在这上有“血的代价”,他上大学的时候,学校献血,每个人发30元,他拿了钱就到北京北太平庄的小店里买了条28块钱的萝卜裤。刚开始流行牛仔裤时候大家都没有品牌意识,歌手老狼说他就是胡乱买,他高中一个同班同学的哥哥从美国带回一条牛仔裤,上面有两匹马拉牛仔裤的图案(这是Levi’s使用过的一个标志),说是几百块钱一条,他还想,到底什么裤子啊,这么贵。新蜂音乐的付种刚开始穿牛仔裤的时候,国外的亲戚买什么他就穿什么。

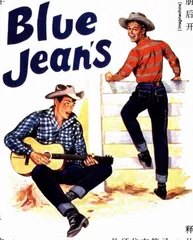

当时穿牛仔裤的人都还记得反对的声音。甚至到了1984年也是这样,媒体上还有穿牛仔裤会影响学生生理发展的议论。但日本电影《阿西门的街》、前南斯拉夫的电影、包括歌手成方圆(她穿着牛仔裤,弹把吉他,唱英文歌的形象非常受年轻人欢迎)等还是引导很多人喜欢牛仔裤。朱烽说穿上牛仔裤是好看啊,他强调了穿上之后“紧绷绷的屁股”。说起牛仔裤来,老狼还有一件印象深刻的事,当时他还住在筒子楼,家里没有洗衣机,他就把牛仔裤铺在水泥台子上用刷子刷。

(Imaginechina)

中国人心目种第一个名牌牛仔裤是香港的“苹果”。1979年上海电视台播出第一条牛仔裤广告,播音员念的是“苹果牌牛仔(音“子”)裤。”杨葵回忆那时候,说1979年的苹果牛仔裤红得要死,能买一条这样的裤子真是莫大的光荣。1985之前北京东四把口那儿就开了一家苹果专卖店,特别热闹,每天顾客盈门。大概要一百多元一条苹果牛仔裤,相当于当时工人两个月的工资。有些买不起的人就用劳动布做,大家就比裤子是罗纹的,还是斜纹的,罗纹的就是劳动布的,要低一个档次。真正的牛仔裤是斜纹的,比完布料还要比谁的颜色正。劣质的牛仔裤经常让人们的膝盖上鼓起两个大包。

大约1992、1993、1994年左右,除了苹果之外,大家知道了还有更有名的牛仔裤。知道的途径是多种的,付种家有人在大饭店工作,经常拿了过期的国外杂志看,而且周围文艺圈里也有很多人开始穿各种牛仔裤,就了解了还有Levi’s。按杨葵的说法,有了品牌意识之后就开始疯狂追逐名牌。他后来在东四天桥一个特别小的门脸里买了条levi’s501,因为是美版,屁股显得特别肥,但也要穿,因为是名牌。他记得很清楚,花了500多元,他和他的朋友还很好奇—怎么是扣不是拉锁啊。后来他们去三里屯买盗版牛仔裤时,就掰开前头看看是拉链的,还是扣子的。

慢慢地人们开始了解牛仔裤品牌背后的故事,像杨葵那样为了名牌去穿不合身牛仔裤的事情已经不多了。牌子也越来越多,牛仔裤也越来越花哨,绣花的、拼接的、七分的、九分的,跟时尚的关系也越来越近。90年代中期极限运动进入中国,另一些品牌也开始为中国人,尤其是年轻人熟知,比如Ecko, Enyce, Phatfarm, Pelly Pelly,Rocawear等等,扬帆对这些牌子都很熟悉,他是HIP-POP乐队“功夫”的主唱。表面看起来,极限运动的牛仔裤与HIP-POP的宽牛仔裤很像,但扬帆说很容易区分,极限运动的牛仔裤下边裤脚的地方比较收。他解释这些宽牛仔裤的来源时说,这些衣服是从美国黑人街区发展来的,那里的人生活比较穷,买一身衣服要穿几年,所有要留出好几岁的空间。至于韩国和日本其实都是模仿美国人的,日本人模仿得更好一些。

牛仔裤的结实实用和人们的爱美之心推着牛仔裤在中国飞快地反展了20多年,这20多年并不是线性的发展过程。生于80年代的扬帆现在穿阔腿牛仔裤,但也常穿Levi’s501,付羽中说自己又回归到传统款式。不能否认的一点是,人们现在根据自己的心态选择牛仔裤,牛仔裤也影响了人们的心态,就像老狼说的那样:比较轻松,比较随意和放松。