畅销书在这样诞生

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

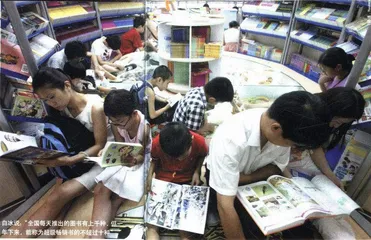

9月17日,第十届北京国际图书博览会在北京展览馆举办,在大门口,一个男子脖子上挂着一块脏兮兮的牌子,上面写着“《日军侵华纪实》,作者呕心沥血八年之作,将获2006年奥斯卡金像奖”的字样,还有满纸对该书的吹嘘和作者联系方式,路人看两眼后一笑而过。在展厅内,让人惊异的是,国外出版集团的展位比国内出版社更多,出版人杨葵告诉记者,尽管贝塔斯曼等国际出版集团早就开始进入中国市场,但他们并没有运作出真正的畅销书,当然也没取得预期收益,他认为,即使是《哈里·波特》这样的引进版热销书,也是因为做到了本土化,才取得了成功。

什么是畅销书

出版人杨葵曾经一手策划过《哈佛女孩刘亦婷》,这本讲素质教育的书销售了100多万册,在全国畅销书排行榜上的前30名徘徊了整整两年。他说业内对畅销书的划分是:3万册是小畅销,10万册中等畅销,30万册是大畅销,100万册就是超级畅销书了。按这个标准,在过去几年中,可以称得上超级畅销书的除了他的《哈佛女孩》,还有财经类的《谁动了我的奶酪》、《穷爸爸、富爸爸》,文学类韩寒的《三重门》,余秋雨的作品,以及步人“读图时代”的几米作品。

白冰

新华书店总店总经理刘国辉说,任阿内容的书都有可能畅销,但运作形式不外乎三种:第一种是《哈佛女孩》式,由一个广泛人脉的编辑整合资源,策划运作。第二种是《哈里·波特》式,由人民文学出版社组织全社力量,再利用自己品牌的优势,从别的出版社手里夺过这个肯定能赚钱的项目。第三种则像红极一时的《穷爸爸,富爸爸》,由书商策划,出版社提供书号,双方分成。

出版人叶觉林有自己的图书工作室,他有时自己提出创意,找作者写,有时依据作者的书稿找卖点。杨葵说,“找点”是出版业最关键一步,如果说书的品质内容占三成,营销策略要占七成,当然这个三成是地基,而七成就是商人们画的空中楼阁了。叶觉林接到了上海《文学报》编辑陆梅的一部书稿,是关于一些上海作家的访谈,叶觉林说:“作家访谈没卖点,发行量不可能超过2000本。”2000本意味着必赔无疑,于是他为这本书想了个点,并起名《谁在畅销》,他在序言里提出一个数据:“1000余名上海作协会员中,仅有20%的人常有文章发表,l0%的人常有著作出版。若以印数3万为畅销书计算,只有2%的人够格上排行榜。”这个数据被上海作协认为不恰当地反映了上海文坛的萧条现状,同时引起了媒体兴趣。以叶觉林3万册的标准,上榜的前六位作家全不是纯文学作者,他们中有余秋雨、韩寒、叶永烈,还有一位武侠小说作者。按照这种判断,卫慧、棉棉都应该跻身此列。卫慧告诉叶觉林,她的一本书在日本就销了40万,通过写书,她已经赚了一两千万。在与陆梅激烈争执后,叶觉林终于放弃了让卫慧、棉棉上榜的念头。经过包装后,这本书半年销售了一万本。叶觉林是典型的第三种类型,他以6万元投资交给出版社管理费和支付稿费,把书按四五折卖给出版社,出版社再以六折批发。出版社无须承担任何风险,但也不会有多大利润。叶觉林总结说,在上海,好卖的书需要具备国际性、商业性、包容性和经典性,像厂长、经理访谈类的包销书、新闻事件过后的应景书通常都会滞销。

白冰说:“全国每天推出的图书有上千种,但一年下来,能称为越级畅销书的不超过十种”

为了能够上这个排行榜,一些作家请叶觉林吃饭,整理出自己的各种照片,从儿时的黑白照到最近的生活照;到出版社开具关于自己著作发行量和销售量的证明,并且郑重其事地盖上了出版社的公章。叶觉林也承认,这个排行榜并不全面,只限于上海作家,而且文学类图书只占畅销书极少的一部分。接力出版社的总编辑白冰说:“余秋雨、莫言、海岩的书有固定读者,肯定会畅销,但他们有个恒定量,在三四十万册左右,做得再好不会突破这个量,而且数家出版社抢稿子.没什么挑战。”对于这类稳赚不赔的书稿,对方除了高版税外,还会开出种种条件,比如起印多少万册,对于出版商来说,利润空间相对较小。

书儿为什么这样卖

杨葵以《哈佛女孩刘亦婷》为例,这本书因为是新作者,虽然对书的期望值并不低,但双方都没有压力。杨葵在接受采访时认识了成都女记者刘卫华,刘向他讲起自己的女儿刘亦婷如何出色,而后又看到刘被四所美国大学录取的消息,于是有了这本书。杨葵说,当时并不是没有风险,刘亦婷的名字虽然曾在报刊多次露面,但也已经是一年前的事了,如果宣传做不好,一本好书稿就会被白白浪费。他把宣传重点放在素质教育上,原书名叫《花儿为什么这样红》,他认为太虚,还是要把点紧扣在“哈佛”上,将书稿中稍稍偏离素质教育主题的一些内容(比如一些单纯表现刘亦婷文才的日记)删掉了。为了把“畅销”变为长销,杨葵想出了让刘亦婷与韩寒对话的点子,当时韩寒的书卖到了108万册,他和刘亦婷恰好是“叛逆”与“乖巧”的代表。

在一本畅销书之后往往有无数的跟风之作,在《谁动了我的奶酪》热销后,就有《我动了谁的奶酪》、《谁能动我的奶酪》、《我能动谁的奶酪》,从设计到内容,几乎分不出与原作的区别,其中有的书销量还不错,《我能动谁的奶酪》的策划者还专门撰文讲述了他的成功经验。杨葵说,这类书叫做落实惠,不过跟风也要有技巧,没有创意的乱跟同样会有风险。他把图书市场的几次大的跟风潮作了划分:早期是中青年作家出文集,人们看到了《王朔文集》热卖,其实是先有了《贾平凹自选集》的探路。而后是名人出书热,以倪萍开始,在白岩松出书时,就已经一度遇到了读者的反弹,现在这个风潮已经过去。第三波是素质教育类图书,杨葵看到了《素质教育在美国》,才动了“哈佛女孩”的心思,严格说,他也是在跟风。近两年是财经和健康类图书,前者有《穷爸爸,富爸爸》,后者有洪昭光,每个潮流都会有个领军人。

白冰曾经策划了《麦兜、麦唛系列》,接力出版社以出版儿童图书为主,但这两只小猪真正的读者群在白领阶层,尤其是在广东,目前已经销售了28万册。白冰谈到了“商机”:“每部畅销书都有当时的社会背景,比如《谁动了我的奶酪》出版时全球处于动荡不安,如何适应变化成了人们关心的问题。《麦兜、麦唛系列》在香港地区已经持续了13年,家喻户晓,我们之所以才引进不久,就是因为图画类书籍纸张造价高,印一本样书就花了7万元。有了几米丛书的成功在前,才敢引进这种看图说话。”白冰曾经做过一本英国小说《英国病人》,当时觉得能印个万把册就不错了。他看到同名电影在当年的奥斯卡是大热门,于是在得知获得九项大奖的结果后首印了8万册,一销而空,这被他称为“借势打力”。

出版业的秘密

在早期,中国的作家出书靠稿费,最低时稿费只有千字14元,从1993年加入《博尔尼版权公约》后,作家们开始接受版税制,最早富起来的一群人是贾平凹、陈忠实、王朔等人。据说,韩寒仅凭《三重门》-本书就赚了200万元,在北京买了车和房子。刘卫华凭《哈佛女孩》也成为了百万富翁。

杨葵告诉记者,现在发行分为两个渠道,主渠道是新华书店,二渠道是万圣、当当等民营书店以及网络销售,出版社控制了主渠道,书商控制着二渠道,一些书商除了策划图书,还负责二渠道的发行。

叶觉林说自己是上海数量很少的书商中的一员,他说:“如果韩寒不是在北京的出版社而是在上海出书,销售量最多在5~10万册,原因就是上海不允许二渠道发行。出版社也不去思考怎么运作图书,还在按照十年前的模式操作。实际上二渠道已经成为发行量最大的管道。”尽管如此,他承认自己操作的书从未赔过钱。

杨葵把目前称为动荡改革期和“黎明前的黑暗”,图书市场竞争激烈,因为激烈,更加无序。他举例说,图书应该像金字塔,底层是大众类,顶层是思想艺术类,但现在周国平的著作会面向大众,育儿宝典制成豪华版,诸侯混战,没有分工。相对窄的关注点并不意味着效益不好,广西师大出版社近年来出了系列电影馆藏书,杨葵说:“只有文学类和时尚类不挤在一个书架上,大家才都有饭吃。”

白冰所在的接力出版社以儿童图书为主,儿童市场利润可观,以前全国有少儿出版社30多家,现在却是500多家一起竞争少儿图书。掌握作者资源的资深编辑也成为各家出版社的争夺对象,他们和过去相比,不再只是校对书稿,而是要完成营销的整个过程。接力出版社规定,编辑收入与销量挂钩,如果某本书赔钱,就要从该责编的其他书中扣除赢利。

海岩:我不具备畅销元素

海岩的书最早是由作家出版社的袁敏编辑的,《新概念作文》、海岩、韩寒让她从幕后走到幕前。从1998年的《永不瞑目》开始,她编辑过三本海岩小说。有业内人说,无论任何人出版海岩的书都会赚钱,袁敏对此不置可否。她否认自己考虑到了赚钱,只是说被书中的人物一下子打动了。

根据海岩的作品改拍的电视剧《拿什么拯救你,我的爱人》剧照

《永不瞑目》是袁敏到作家出版社后编辑的第一本书,她和《便衣警察》的老编辑是同乡,通过他的推荐,袁敏在昆仑饭店海岩的办公室第一次见到了他。那时海岩已经是锦江集团副董事长、昆仑饭店的总经理。《永不瞑目》目前销售了20多万册,但这本书起印只有一万册,走得不太通畅,因为人们对《便衣警察》、对海岩的记忆已经淡去。销了一段时间后,袁敏看到了电视剧的样带,她觉得效果非常好,第二天就把封面换成剧照,并加印了10万册,电视剧一下子就带动销售了十几万册。袁敏说,海岩不喜欢自己的书有内容介绍,也不喜欢文字被修改,除了错别字以外。

《一场风花雪月的事》剧照

三联生活周刊:文学界有一种观点,认为畅销书等于格调不高,你对此怎么看?

海岩:畅销书没有高低之分,就我对中国作家的了解,没有人在心理上是不喜欢自己的书畅销的。不过现实无情,小说很少有卖得好的。的确有些卖得好的书水平不高,所以文学界内部有攻击畅销书的舆论,其实畅销书作家很难做的。我不在文学圈里混,受到的褒贬不多,评论界对我挺宽松的。我写的书畅销不是追求的结果,我的小说并不符合商业原则,比如说进入得慢是公认的,结局不圆满也违背了大众文化原则,商业上应追求的是大团圆。畅销书最突出的是娱乐功能、抓住热点题材,这些我不具备。

海岩

三联生活周刊:有人总结说你的小说是“爱情+案件”,有重复性,你觉得自己的作品有规律可循吗?

海岩:我的路数是自己喜爱的,不是研究市场得出的。每个人都有规律,王蒙、莫言这些作家,人物都有近似性,不可能远离自己观察的角度和文字风格。说我爱写警察戏,现在荧屏上警察戏占了半壁江山,它们比我写公安生活更全面、直接。至于爱情,哪部戏没有爱情?我不是只写公安的,《拿什么拯救你,我的爱人》里破案很少,主人公不是警察,《你的生命如此多情》也是这样。我的新书也是写监狱的,与破案无关。

三联生活周刊:你说自己是为“无爱时代写爱情小说”,有人把你和琼瑶类别,同样都身兼编剧,你觉得你们二者的纯情小说有什么相通之处吗?

海岩:读过我书的人一定不会混淆我们的区别,同样写爱情,我和琼瑶在质感、外观上完全不同。从读者分类上,琼瑶面对的是低龄化、中学生以下的文化、年龄层;我面对的是20岁以上,文化和年龄层明显高于琼瑶的读者。

三联生活周刊:你过去的公安生活对你写作有多大帮助?

海岩:有一些帮助,但我很难完整地写一个案件,都是以案件、爱情为背景,表现价值观的冲突。

三联生活周刊:你的《便衣警察》的发表经过并不是很顺利,从什么时候开始你发现自己的名字成为一种品牌,你有没有过经营这个品牌的想法和做法?

海岩:也不能说很不顺利,写《便衣警察》时没人知道我,也托过熟人和编辑说过,但没人理我。我就自己去找编辑,说:“你先看看,要是块石头你就别看了。”编辑看进去了,从此之后就变成出版社找我了。《永不瞑目》并不是我的转折点,现在的记者太年轻,很少看过《便衣警察》,它那时非常轰动。我从没想过要经营“海岩”这个品牌,写作不是我的主业,我也没时间,都是想哪儿写哪儿。

三联生活周刊:你的书中很少有序、跋,也没有内容介绍,是出于什么想法?

海岩:我特别反对内容介绍,为这个和编辑争来争去,他们最终得听我的。我的书大情节说出来特别俗气、常见,港台剧里都有的。新鲜的在于人物能否和读者产生共鸣,吸引他们的也是大量表现人物的细节的堆积,这些生活细节和弥漫的情怀被读者认同才是重要的。很多文化人喜欢《一场风花雪月的事》,就是因为它有忧伤、宿命的调子。

三联生活周刊:你的小说以情节取胜,你在写作时考虑过强调画面感和情节的起伏,一定要适合电视拍摄的问题吗?

海岩:我最烦跌宕起伏,有些电视为了起伏胡来,故事都编不圆。情节跌宕先要真实合理。至于画面感、音乐感是艺术的特质,我是比较重视的。

三联生活周刊:你在写作时会有一个长期构思的过程吗?

海岩:我会先想20天到一个月,再写三四个月,没有计划性。

王文华:经营生活就是经营品牌

根据台湾作家王文华的《蛋白质女孩》改编的电视剧今年9月开始在内地播放,这本说不上是小说还是时尚读物的作品创下内地100多万册、台湾地区25万册的销售成绩。和海岩一样,写作只是王文华的副业,他是斯坦福大学毕业的企管硕士,迪斯尼公司的企划经理,除了写小说,还要写一些诸如《电影中的实用智能》、《美国企业致胜策略》之类的经营宝典,甚至还有个《如何变成美国人》的剧本。被台湾媒体称为“中产阶级老灵魂”的王文华比别的作家的优势就是更擅长经营自己。

三联生活周刊:你的小说里有大量大都会的时尚符号,比如消费场所、各种品牌,你怎么能对这些时尚资讯了如指掌?这些品牌堆积对你的小说销售是不是有帮助?

王文华

王文华:都会爱情小说应该有现代趣味,更具都会气质。都会的组成方法包括:物质、人与人互动模式、面对爱情的方式。品牌不是重点,只是布景,我没有刻意寻找过,只是遇到合适角色的布景就用上。我订阅了很多女性杂志,了解女性需求,去逛女性常逛的商店,花很多时间浏览时装、化妆品专柜。我的女性朋友都把我当作爱情专家。其实时尚杂志大多赏心悦目,并不必强调身份划分,只要是新生事物,我都抱有很大热情。为了跟上时尚,我很喜欢听周杰伦,了解年轻人的生活。另外,我在电影公司工作,要不断接触最新的精神产品和人,所以能保持好奇的心态。

三联生活周刊:刘若英说过,你根本不了解女性,你的书对男人、女人的归类是纯技巧性的。

王文华:她说的对,女性是永恒值得了解的有趣主题,我希望自己孺子可教。其实现实中我不认为男人很糟,那么写也是博君一笑,想展示女性追求理想伴侣过程中的困难。

三联生活周刊:你的作品在台湾地区被称为“中产阶级老灵魂”,在上海又被认为代表了小资趣味,这两者有什么不同?

王文华:我家里环境并不是很好,能念斯坦福也是父母节省了一辈子,不算是中产阶级出身。任何阶级都有这样的苛求:对人生有好奇和想要探索的热情。也有建筑工人表示喜欢我的小说,我并不是特定为某个阶级服务的。

三联生活周刊:你作为企划经理,对自己作品有哪些企划?

王文华:就作品本身是没有企划的,不是说写的时候就想着钱。我的写作标准是能让自己笑出来。在出版时,我的企划身份就慢慢现身了,我会想办法做一些推广。在台湾地区,我们组织了一个票选,“谁是蛋白质女孩”,很多人纷纷投票,有很多名女人,陶晶莹、萧蔷之类的上榜,把抽象的人物具象化,这对书是很好的宣传。我有心经营“王文华”这个品牌,与其说是经营品牌,不如说是经营生活。

三联生活周刊:从几米开始,台湾地区的一些作家开始进入大陆市场,你和他们在风格上有没有近似?你受过哪些纯情小说的教育?

王文华:我和几米作品的主人公都不是坏人,只是在感情上有很多迷惑,我们都是描绘平凡人的不平凡际遇,感觉是蛮近似的。我也看一些写时尚小说的女作家,比如吴淡如、陶晶莹,我的温柔程度没有她们高,我比较注重喜剧感和制造笑料。台湾作家里,琼瑶让我具有细致的观察力和恒久的好奇。

三联生活周刊:你的小说全部是押韵的,有人评论是“歇斯底里的押韵”。

王文华:还有中国诗的影响,我希望文字有诗的品质,所以在小说里常用对比、押韵,押韵开始是因为好玩,后来发现它是个加分,可以增加韵味,尤其在表达的内容比较隽永时。一个女孩子很漂亮,人家会说她长得好,而不是因为她妆化得好,而事实上她就只是妆化得好,这个押韵就类似于妆容。