中国司法改革

作者:朱文轶(文 / 朱文轶 金焱)

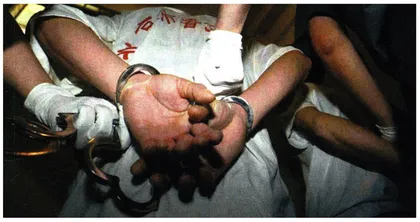

2003年8月11日,北京市第一中级人民法院推出了“文明执法十条规定”,其中规定提押解送刑事被告人时一律使用一次性头罩

在今年的司法领域,“刘晓庆”不仅是一个谈资。更多司法界人士乐于把这个公众人物的触法看成一次完整司法程序的典范:因公司涉嫌偷税漏税而被刑事拘留的刘晓庆在8月16日获准取保候审,公安部有关人士计算了刘的全部羁押时间是“13个月零26天”,“421天,离最后的羁押时限只差几天”。这名官员说,“在部分犯罪事实不清,证据不充分的情况下,司法部门基本上用尽了拘留期限、逮捕期限。这个时候,我们只有两种选择,变更强制措施或者将她无罪释放,要不然就成了一个超期羁押的案件。”“我们选择了前者。”

中国人民大学法学专家卢建平所注意到的另一个变化是官方在公布刘获准取保候审的原因时使用了“有悔过表现”一词。“悔过”和“悔罪”有区别,“在‘有罪无罪’仍然只是一个可能性的情况下,这个用语是规范和严谨的。”卢分析,“里头的意思,是我们司法机关对于犯罪嫌疑人,或者说是涉嫌犯罪的公司,其正当权益,其名誉权、经营权、财产权,是越来越重视了。”

“程序至上”远远不止在“刘晓庆”一案中被强调。几乎是在8月下旬的同一时间,公安部部长周永康签署第68号公安部令,发布《公安机关办理行政案件程序规定》(以下称“程序规定”)。公安部法制局局长李忠信表示,至此,公安机关办理行政案件、刑事案件和行政复议案件有了完整的办案程序体系。这套严厉的体系规定了公安机关扣押财物的期限、获取证据的合法渠道、讯问查证违法嫌疑人的时限、收缴罚款的具体要求——执法程序被事无巨细地规定。

从来没有什么时候,程序问题像现在一样受到如此重视——尤其在罪案的低发生率和高破获率仍然作为公安机关绩效评定重要指标的前提下。谁都知道我们长期以来面临着怎样的公安机关:它的投诉率甚至与破案率一样居高不下。北京大学法学博士陈瑞华说,这个司法、行政集于一身的警察体制的确急需强有力的制度约束,“我们公安机关的特殊之处在于,它是一个行政和司法的组合体”。他认为,两权集于一身的问题在于,公安机关有时候为了便于工作,在程序上借刑事强制措施之名,在实体上越权或滥用职权。“也就是说,在进行治安管理的时候,可以把刑事侦查权力拿过来用,而在进行刑事侦查的时候又把治安方面的权力拿过来用,”一旦离开程序和约束,警察的权力存在着无限扩大化的危险。

公安权力的边界到底在哪里?对司法行政权的合理配置提出可行方案不光是司法体制改革,更是新一轮政府机构改革的重要议题。接受本刊记者采访的公安部高层官员称,“‘执政为民’意味着‘公安’将由专政职能更多地转向管理和服务职能。”

“行政不是政治问题,而是管理问题。”公共治理权威戴维·奥斯本与彼德·普拉斯特里克在《摒弃官僚主义制:政府再造的五项战略》中写道。对于公安部门而言,改革和重塑的目的是为提供一种最有效的服务机制。下一步公安机关要做的,便是收缩自身权力,规范自身行为以及借助司法力量进行自我监督——这一切,从今年的公安部“五条禁令”、30条便民措施到日前的“程序规定”无不在一一落实。用这位公安部官员的话说,“公安机关正在学会让自己变成一个服务性为主的机构”。他说,上百条规定中,公安程序的核心在于两点,“其一,当对他人做出不利的决定时,首先要告之并要听取其申辩;其二,自己不能做自己的法官”。“尊重人权、程序至上应该是高于一切的信条。”

在更大的范畴看来,这几乎与我们的政府从传统公共管理的主体中心主义、权力中心主义转化为客体中心主义和服务中心主义,从全能政府到有限政府的改革路径完全一致。法学界权威人士姜明安说,他相信,驱动改革的动因来自公安机关自身压力、强大的政府改革动力与国际规则的共同作用,“它们都需要一个更透明、有效与公正的职能部门出现”。

刑讯逼供的禁区

针对违法行为,公安机关的职能包括刑事侦查和大量的行政管理

一个人是否被判死罪成为眼下最牵动人视线的事件,不仅因为他是刘涌——广为人知的“黑老大”,牵入一系列贪官案中,这些是之前的新闻。

高法有关部门负责人对刘涌案的重审不愿更多表态,但他说,对此案高法会在适当时候发表观点。在刘涌案尘埃尚未落定之际,公安部第68号令发布。68号令《公安机关办理行政案件程序规定》并非全新,但公安部法制局行政法规处处长王永胜说,在非法取证的相关内容上,68号令有所突破。

对于这一条款,有关法律一般使用的字眼是“案件侦察和审讯过程中严禁刑讯逼供,通过刑讯逼供获得的口供不能作为呈堂证供和事实依据”。王永胜说,我们之前提“严禁”,意味着强调你不准做什么,而我们这次对其有所延伸和突破。《程序规定》的条款是,刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗或其他非法手段取得的证据,不能作为定案的根据。我们的本意是运用法律禁止的手段规范内部工作的程序,明确排除了非法证据的效力,这是公安执法制度的一个重大进步。

进步之处表现在一系列细节上。早些时间19岁少女麻旦旦的遭遇是焦点事件,麻旦旦在姐姐的发廊里看电视时,进来两名男子,自称是派出所的,没穿警服,也未出示任何证件,就将她强行拉到一辆面包车上,带到派出所。然后她被轮流单独讯问,要求承认有“卖淫”行为,接着又被吊绑在屋外的篮球杆上刑讯逼供。

王永胜说,现有的执法程序规定比较零散,缺乏严密统一的程序规定,影响了公安行政执法质量;有些内容与现行法律,特别是行政处罚法不尽一致,有些规定不够严谨,给随意执法留下了空间。而这些在麻旦旦的遭遇上都会找到相对应之处,也是这次改进的重点。比如传唤违法嫌疑人,《程序规定》要求上有两个强调,一是应当表明执法身份,二是出示传唤证。

卖淫嫖娼是另一个敏感问题,王永胜说,这次《程序规定》是一个重申的行为,“原来的规定是50元以下当场罚款,很明确,但是实际操作上不好认定,只要是卖淫嫖娼就不可能对个人做50元以下的罚款,如果证据不足为了钱而罚款,就会导致很多诉讼。所以这次我们规定,对卖淫嫖娼和引诱、介绍、容留卖淫、嫖娼的以及涉外违反治安管理行为,不适用当场处罚。”

刑讯逼供和超期羁押等问题,成为一些基层办案单位的痼疾,刑讯逼供现象产生最基本、最普遍的动机是为了破案,时时成为突破犯罪嫌疑人心理防线,迫使其从实招来的一种手段。而在中国公安机关存在的普遍问题是,王永胜说,警察是国家的专政工具,我们曾有一段时间过分强调其专政职能,专政职能占据了主导形式。那时警察只有一个面孔,把当事人都当成专政对象。

公安部法制局局长李忠信说,公安机关的职能包括刑事侦查和大量的行政管理,都是针对违法行为,但是前者构成犯罪,后者不构成犯罪,由于中国公安机关拥有的权力比世界上一些其他国家的警察都大得多,长期以来形成一种思维定势和行为惯性,刑事侦查的权力常常被借用于行政管理,对所有的人都以对待犯罪者的面孔出现,打击一小撮人的办法自觉不自觉地用于更大多数人,以至于过去产生刑讯逼供,当事人也是不被打伤不去告状。“以前我们好像就是一个‘抓人’的机构,行政管理职能被淡化了,现在我们就是要强化这一点,更多地强调保护公民的权利。”

公安部原部长贾春旺曾在全国公安机关“三项教育”试点工作座谈会上说,这次三项教育的重点就是要解决民警公仆意识淡薄,特权思想严重,对待群众态度冷横硬,接待群众报案求助推诿拖拉;刑讯逼供和超期羁押,滥用强制措施,违反规定插手经济纠纷,以及采取取保候审、监视居住和保外就医等措施中存在的问题。

王永胜说,对于警察的现状,他们思考最多的是,法律制度建设上是否存在一些问题,解决的路径也就应当是如何从制度上为规范警察的执法行为提供保证。

警察的压力

一个基层公安局局长对记者说,对于基层警察而言,现在的约束愈来愈多。以前我们看香港地区电影,犯罪嫌疑人在警察面前很嚣张,公然向警察叫板,我们当时就想,如果在内地,敢这样跟警察说话,我们当时就立刻拿下。

但是现在结果却完全不同了,全国公安机关作风建设领导小组办公室负责人说:“现在实行了21年的收容遣送制度就此终止了,而这是大家都觉得行之有效的制度。终止收容法意味着要彻底改变警察在人民大众面前的形象。”

基层警察的不适应几乎具有普遍性。王永胜说:“新发布的《程序规定》是他们在1998年底开始着手的,反复地推敲论证直到现在,其中很重要的一点就是其对基层的影响。以非法证据这一条为例,我们说严禁怎样,但没有什么实际的约束,出了事了再处理,没出事也就算了。而且说实话这个要求确实比较严,违法嫌疑人有几个会痛痛快快地说的,真的是很难办。我们最初拿着有关刑讯逼供的程序规定到基层征求意见,一开始基层不同意,对他们来讲这样一来案子就不好办了,束缚了自己的手脚,该注意的地方多了,可以忽略的地方少了,履行的手续也增加了。”记者在基层警察中采访时,他们的困惑是:“上面的步子太快了,我们知道这是发展方向,可是真的觉得这个步子对我们来说太快了。”

警察是保证社会规范的第一道关口,但在公安系统中却一直存在着两个需要解决研究的问题,公安部一位官员接受采访时说,一是治安方面,严打之后治安好一些,然后又陷入更差的境地;另一个是在整个警察队伍的自身建设上,在对违法违纪干警进行查处时情况会好一些,查处之后一段时间就又会出现反弹。

全国公安机关作风建设领导小组办公室负责人说,公安机关长期以来的两个手段一是靠查处,另一个是进行一般的说教,抓长效的机制建设不够。我们开始渐渐意识到,治本还要靠制度。1999年上海进行的末位淘汰调整制后来成为大规模地打破警察终身制的制度保证。公安部有关部门负责人告诉记者,上海市公安局对各单位按总人数1%的比例确定“不适应”人员,谁被确定为末位,轻则谈话告诫,再则离岗培训一个月左右,依然不符合要求就转岗试用三个月,最后两种选择是限期调离和立即辞退。公安部给出的数字是,上海1997年清退几十人,1998年清退一百多人,1999年上半年清退几十人。而在三项教育期间,全国公安干警清理辞退的数字是几千人。

其实早在1993年出台《国家公务员暂行条例》、1996年公安部人事部出台《公安机关人民警察辞退办法》后,在理论上就打破了警察铁饭碗,不过在云南有这样一个例子,在1992年授衔时,云南省公安干警中有几个被确定为“不适应”的,但是“他们调了十年都没有调出去”。

另一个例子发生在哈尔滨,这是一个极端的例子。在公安部进行的分离10%到5%的民警进行集中培训过程中,在案件科供职的40多岁的一位干警被列为末位淘汰对象。当时有人举报他在办案过程中有贪污行为,也有人说他在评比中的位置由倒数第二降为倒数第一。事情发生在2001年6月,当监察室主任找他谈话,并让他填写离岗培训的表格时,他拒绝了。监察室主任提出第二个要求:让他每天去那里报到。结果6月下旬一天下午一点半左右,一上班他就准时出现在监察室主任门口。他拿着枪直接指向监察室主任,连开三枪,而且都在要害部位。看到监察室主任倒在血泊中,他又举枪自杀了。

警察是保证社会规范的第一道关口

在公务员中权力最大的是警察,压力最大的也是警察,他们的心理也最脆弱,是否能继续穿着警服涉及到一个警察的切身利益。王永胜说:“我听说曾经有一个地方搞过这样一个试验,让30个民警出去找工作,期限为一个月,最后的结果是30个人中只有一个人找到了工作。”

全国公安机关作风建设领导小组办公室负责人总结说,哈尔滨的这个极端案例出乎公安部门的意料,“从来没有想过他们会把这个看得这么重”。实行这一分离举措后参加分离培训的达到9万多人,全国平均被分离出来的人数占到5%~6%的样子,有的地方高达12%。“多少年来这是公安系统内第一次产生如此大的震撼力。”

公安权力的收缩

8月11日推出的“文明执法十条规定”中明确规定,严禁对犯人摁头,束颈、推搡等,进入法院后解除械具

在中国第一种权力是行政权,第二种权力是立法权,第三种权力是司法权。

公安部官员说,从大的背景看,公安机关存在的一些问题既让政府不满意,又让老百姓不满意,几乎成了绊脚石。中国人民大学法学院教授卢建平说,公安部门的权力一直过大,公安的行政权力也一直过大,公安的行政权力直接进入社会,各种社会关系需要行政权力来调解,行政权的扩张是一个必然结果,而公安部门的权力扩张相对于其他部门都厉害一些——其他部门近年是在不断地减权、放权甚至被撤消,但公安部门的执法权力比以往任何时候都更重,压力也比以往任何时候都更大。因为他们一方面不可避免地会有些传统政府管理模式带下来的东西,同时新的环境下还会产生新问题,所以在重重矛盾中出问题的概率也比任何一个部门都大。因此,在新时期公安队伍重塑形象,是历届公安部部长都考虑的核心问题。

全国公安机关作风建设领导小组办公室负责人说,全国公安机关分四批开展三项教育的前提是,1999年4月中央6号文件做出要加强政法队伍建设的决定,在那段时间前后,政法队伍违法违纪的比率比较高,社会治安状况不是很好。1999年12月25日公安部原部长贾春旺就立下警令状,用三年时间使公安队伍的形象有一个变化。公安部在2000年就明确要求各级公安机关要建立健全公安执法责任制。2000年3月23日出台了加强队伍建设的12项措施,末位淘汰调整是其中的一项措施。2001年10月,公安部又在全系统推出了《公安机关执法质量考核评议规定》。此举被认为是牵住了公安执法质量的“牛鼻子”,是落实公安执法责任制的重要措施。

“从程序上限制警察的随意执法空间,就是保障老百姓的民主权利”

身兼中共中央政治局委员、书记处书记、国务委员等多项职务的周永康出任公安部部长后,第一项大动作是实行五项禁令。当时出台禁令的环境是,个别地方公安机关内部连续发生重大恶性案件,于是公安部针对警察个人行为宣布了五条禁令。禁令包括严禁违反枪支管理使用规定,违者予以纪律处分;造成严重后果的,予以辞退或开除。严禁携带枪支饮酒,违者予以辞退;造成严重后果的,予以开除。严禁酒后驾驶机动车,违者予以辞退;造成严重后果的,予以开除。严禁工作时间饮酒,违者予以纪律处分;造成严重后果的,予以辞退或开除。严禁参与赌博,违者予以辞退;情节严重的,予以开除。

公安部相关部门负责人说,枪、酒、车、赌、色是公安队伍中干部民警违纪问题最突出的五个方面,以前都是采取批评教育,靠理想化的东西去制约。现在的变化是,他们发现这五条禁令简单到都是最基本的要求,另外一点也是最重要的一点是没有弹性。

在云南有一个离了婚的女民警工作了20多年,一直自己带着上高中的女孩生活,惟一的喜好是打麻雀。结果前一段时间因为和几个朋友打麻雀被当场抓到,因参与赌博而被坚决辞退。在昆明,因违反五条禁令而被开除的在这近8个月的时间内就有几例,在全国则有几百人先后被辞退开除。

公安部官员对此的评价是,如今《公安机关办理行政案件程序规定》的205条是对外——警察与老百姓打交道时缩小了其执法的自由裁量空间,而五条禁令是对内缩小了执法的自由裁量空间。

全国公安机关作风建设领导小组办公室负责人说,现在全国的民警想保住位置要面临一个排队,不能当后进;而公安局长的位置也要承受很大压力。“在湖南有18个公安局长因为执法质量考评而调到省公安厅办的培训班里,他们还要在全省一百七八十个公安局长间通报,这是很难看的。如果连续两年排在末位就会被建议免职。”

浙江省公安厅近日出台了一个关于公安民警刑讯逼供行为处理办法的规定,从另一个角度印证了公安局领导位置面临的挑战。规定说,公安机关当年发生两起致人轻伤以上且情节恶劣的刑讯逼供案件,或发生两起以上因刑讯逼供而造成冤假错案或引发重大群体性事件的,案发地公安局主要领导应当引咎辞职或予以免职。不管刑讯逼供行为是否构成犯罪,直接参与的民警将依情节轻重被行政记大过乃至辞退,办案单位的当班领导和负有直接责任的领导及主要负责人也将受到相应处罚。

政府与为民公安

对手铐等械具消毒虽然是琐细的事情,但也是文明执法的一部分

在法律日益成为调整社会生活和经济生活主要手段的情况下,社会的个体权利与价值已经日益受到重视。公安部官员说,民警尊重和保障人权的意识现在已成为公安系统内部执法思想革命的一个组成部分。这一次发布的《公安机关办理行政案件程序规定》第一次在公安执法程序中明确提出了尊重当事人人格尊严的要求,李忠信说:“我们从程序上限制警察的随意执法空间,就是保障老百姓的民主权利。”

放在更大的空间考虑,公安系统面临的是这样一个社会环境:人们不再漠视少数人被侵犯的权利,而且会设身处地地想到在同样有此遭遇时如何保护自己的权利。刑讯逼供一类的行为所侵犯的已经不只是少数人的权利,而是国家法制建设的根基。

王永胜说,基层有一部分民警对我们提出的要求不适应,是因为以前我们的标准太低了,从低标准到现在的高标准就有难度。老百姓的素质在提高,执法环境在提高,不能让社会反过来适应我们这种低水平发展。

外部压力的一个因素在于,过去在执法过程中重实体而轻程序的做法对公安系统有一个直接影响是,王永胜说,“客观上行政诉讼案件增加了。而我们公安机关败诉的案例很多,败诉说明你办案件有问题,行政执法相对比较空、比较乱。自己整自己有几个会心甘情愿去做,我们也是逼出来了一部《程序规定》”。

在更宏观层面上,中国在计划经济体制下形成的以审批和管制为主导的政府管理模式已经无法满足公开公平公正的理念。WTO框架下的政府定位,必须由权力型政府转变为服务型政府,政府只负责组织和执行公共物品的供给,而不必也不该去管私人物品的供给。政府职能的转变相应地影响公安机关的定位,李忠信说,新一届政府提出的任务,公安机关现在也被提高到体现政府的管理职能的高度上来看待。

公安部官员说,过去是重打击轻保护,如今把人民提高到了相当的高度。“这个变化正在进行中,它的作用随着时间的推移还会进一步体现。”