湖北血吸虫病疫区调查

作者:吴琪(文 / 吴琪)

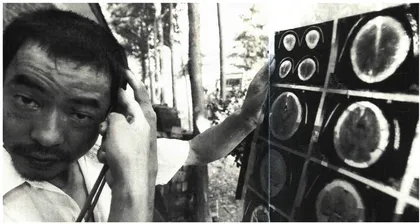

周建成十年前患上了血吸虫病,现在血吸虫已进入了大脑,这是刚从医院拍的CT片

疫区内的村庄

郭湾村因别名叫做“怕死湾”而在熊口镇的24个行政村中闻名。“怕死湾”得名于解放前村里血吸虫病流行之时。在63岁村民郭典金的记忆中,“1947、1948年的时候,村里人死得让人心寒,有一家九口两个月内死了三人,两年后只剩一个小女孩。”病人的典型症状是挺起“簸箕肚”,“200多户人家的村子人口锐减”。郭典金说,“到1955年政府确诊为血吸虫病,才知道男的下田劳动多,接触疫水就感染了。”这之后虽然疫情不断得到控制,但血吸虫病在当地却没有消失过。

“疫水”是当地人挂在嘴边的词汇,按照潜江市卫生局副局长王文梁的解释,“主要指受感染的生产用水,也有部分是生活用水。”熊口镇如今自北向南贯穿东干渠、孙桥河、中沙河三条干渠,大小几十条支渠纵横其间,连结成网状水利沟渠系统。镇血防站站长施昌光提供的资料表明,镇里含有“钉螺”的干渠面积有669.5亩,70%的支渠有钉螺,“今年发现的阳性钉螺28只,干渠内9只,支渠内15只,农田2只,树林2只。”王文梁介绍说,搞血吸虫防治的人都知道“留下一对螺,污染一条河”的说法,“一对钉螺一年可繁殖200多对,呈几何级数增加,一旦遇到自然环境突变,它们繁殖扩散的速度更是惊人。”加上潜江属垸内水网型疫区,钉螺随水扩散,因此在有阳性钉螺的水域,“凡是人畜到达的地方都有可能感染”。

全镇54320亩的耕地面积中,水田占到32110亩。对普通村民来说,在门前的河里刷刷衣服洗洗菜都不怎么安全。这里人们掌握的一个常识是,“只要接触疫水十秒钟就可能感染”。带着记者沿中沙河河岸行走的王文梁提醒说,从没到过疫区的人是高敏感人群,“你若清晨在草丛中走,连露水都有可能导致感染”。郭湾村的郭典金是在1955年被诊断患有血吸虫病的,“那时15岁,下水捉虾摸鱼就感染了”。如今老郭家六口人,人人被感染,郭则成了晚期病人,“老伴年轻时下水种田得的病,儿子儿媳80年代劳动时也得了,两个孙子前几年在河里游泳感染的”。1974年腹水严重的老郭切除脾脏,休息了整一年,“家里十亩田,一年4000元的收入,我一人吃药至少花800多元。”常年受血吸虫侵蚀的病人已经无力干重体力活,“在家做点理发手艺,一天挣七八元保自己的身体。”郭典金惟一感到幸运的是,现在由于治疗手段的提高,他的病情变得容易控制了。

熊口镇北高南低,南北海拔有6米地面差,由于垸内水网型疫区的疫情与水源流向直接相关,因而形成镇内疫情南重北轻的特点。位于最南端的赵脑村属镇内人群感染率达10%以上的8个一类村子之一,500多户人家被形容为“家家户户有病人,条条沟渠有钉螺,辛辛苦苦忙一年,还赚不到吃药看病钱”。9月是每年血防工作进行普查治疗的年份,今年刚被确诊为“晚血”病人的赵常敖正躺在镇血防站打点滴,“腿软得不知往哪儿放,肝脏早已肿大”。54岁的他称自己“至少已经感染了十几次”。生活在疫区人慢性感染后,90%的病人如今一次性治疗就能痊愈,但是病愈后的继续耕作又成为下一次得病的缘由。“如果自我保护得好,两三年得一次,弄不好的话年年得。”‘农民们陷入了感染——治疗——再感染的圈子。”镇血防站站长施昌光说,“一个晚血病人就是一个特困户。”在村民的提醒下,记者看到的熊口镇“很少有胖子”,“本来身体不错的人,五十出头就因为肝脏受损而死”。村民们对几乎终生为伴的疾病“习惯了,不害怕”。

没有人精确地统计过血吸虫病给当地经济造成的损失,市卫生局副局长王文梁向记者提供了这样一种算法:耽误的劳动力加上医疗费用。“病人每次因病至少误工半个多月,按照潜江市现在劳动力日价30元来计算,一人一次患病误工近500元,个人负担医疗费用几百到几千元不等。”而对于政府财政来说,“每年至少负担10万人的治疗费”。王文梁说,本来潜江市自然条件优厚,但是血吸虫病成了“农民脱贫致富的一块心病”。

难以断裂的链条

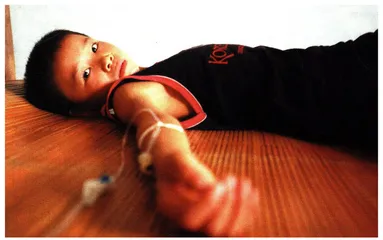

8岁男孩因下河洗澡被感染血吸虫病

“在血吸虫病的传播链中,从理论上讲阻断任何一个环节就能彻底消灭疾病。”湖北省血吸虫病防治研究所主任医师张映皓介绍,“但现实中没有哪个环节能100%被阻断。”由传染源粪便排放的虫卵在水中与钉螺相遇,温度适宜时钉螺排出尾蚴形成疫水,根据血吸虫的生活史,“血防工作相应的四大环节为控制粪便、消灭钉螺、疫水管理和治疗病人。”但是哺乳动物范围广泛,“疫区内的猪、牛、老鼠都可能是传染源。”一头耕牛相当于50到100个成人的排便量,“野粪难以管理”。

地处江汉平原腹地的潜江市位于三湖与白鹭湖之间,属于全国今年108个血吸虫病未控制县市,现有钉螺面积3.3万亩,病人一万多,受疾病威胁的疫区人口55万。张映皓介绍说,血吸虫病的流行按照地理特点分为山丘型、垸内型和垸外型,钉螺是活跃于水线上下的水陆两栖动物,夏天涨水时往树上爬,冬天枯水时能钻进土里10厘米。湖区五省之一的湖北夏水冬陆,季节性水位变化难以控制,为钉螺的生长提供了条件。全省58个县市区中,今年未控制疫情的占25个,达传播控制的占10个,另有23个县市区达传播阻断。

“近几年洪涝灾害加剧促成了血吸虫的流行。”华中科技大学同济医学院流行病学专家施侣元分析,“洪水汹涌时一片汪洋,疫水迅速扩散,钉螺随水漂流。”结果造成钉螺面积增大。在防汛的关键阶段,为了控制水情,部分地方采取“平垸行洪、移民建镇”的措施,疫区被炸毁的民垸助长了血吸虫扩散。作为血防专家的张映皓说:“结果在当时就可以预料到,但为了更大的安全,只能服从总体安排。”

做血防工作的人都会提及上世纪50年代全民动员“送瘟神”的场景,直到今天,各级领导来湖北指导工作,反复强调的一句话就是:“湖北有两件天大的事,一是防汛,二是血防。”潜江市卫生局副局长王文梁记得解放初期的措施主要针对灭螺,一方面开新渠、填旧渠,同时大面积围湖造田,断绝钉螺的生存环境。“当时取得了显著成效”,但是这些办法今天并不能移植,因为“水利系统经过几十年建设基本定型,填沟渠变得不现实,围湖造田则破坏了生态平衡。”现在水利结合灭螺主要是“水改旱”,同时把有钉螺的低洼低产田改造成渔池。在国家强调的“综合防治”中,药物化疗、农村生态环境改造、人畜同步治疗都成为血防的系统工程。但搞了20多年血防的王文梁说,以目前的治理难度来看,“消灭血吸虫不是三五年的事”。

投入的缺口

45岁的王曾坤从1991年开始感染血吸虫病,现已成晚期

湖北省血吸虫病防治研究所主任张映皓提到血吸虫病是“穷病”,基本在农村流行,“贫困患病”的地方又容易“因病返贫”。他向记者强调的“穷病”还包含另一层含义:血防工作经费少,工作人员待遇低。根据《湖北省2002年血防工作年报》的统计,全省专业血防机构拥有病床6995个,专业人员7269名。

“多少病床才够用可不好说,但可以肯定的是,我们的设备、人员知识面、技术水准都无法与同级医疗机构相比。”张映皓说,血吸虫病本是国家和地方各级财政全额拨款的“全额单位”,但事实上他们并不能享受“全额待遇”。投入的缺口在基层单位有更加直接的体现。王文梁算了这样一笔账:潜江市一年需要灭螺药物氯硝柳胺200~300吨,按照每吨3万多元的售价计算,一年所需药费为100万元,而实际上由于经费所限每年投入的药物只有十来吨。于是选取“上游水系独立的地区、已经进行产业结构调整的地区和新建水利设施”先行投放药物,“一般几十公里的河,药投下去都见不到影”,只能放弃。熊口镇3700多亩有螺面积,灭螺一次需7吨药物,然而“全市一年也只有10吨药”,所以他们只灭查出阳性螺的地区。

从1992年开始,潜江市每年给血防的财政预算为50万元,虽然与实际所需总有差距,但王文梁称,“这种力度在全国已算少有”,其中30万元用来买药买设备,20万元救助晚血病人。除去政府财政拨款,我国1992年与世界银行签订了为期十年的“中国血吸虫病控制项目”,潜江市每年从中能得到100万元资助。依据世行贷款的技术标准,血吸虫病人群感染率在10%以上的地区治疗覆盖率必须达到70%,于是“感染率很快降下来了”。同样从世行贷款中受益的熊口镇解放初期人群感染率高达30%以上,1990年还有18%的感染率,2001年的下降至5.4%。“感染率从30多点降到10多点容易,再往下就难了。”镇血防站站长施昌光分析原因说,“在传染源没有阻断的情况下,世行提供的扩大治疗也取消了。”贷款项目结束后,熊口镇去年得到的防治费仅有11000元,“经费只能用在特别突出的地方”。而早期投入的防治效果显而易见,熊口镇李场村过去一个小组一年治疗血吸虫病需要4万元,2001年用2万元多修建了“沉螺池”后,人群感染率三年内从17%降到9%,“现在每年治疗费只用5000元”。

投入的不足同样影响到血防队伍的质量。由于政府只解决血防人员70%多的工资,各级血防站几乎都开始了创收。熊口镇血防站临街开了两个门诊,诊所的7名工作人员每人每年配合两个月的血防工作,施昌光将门诊一年5万元的收入用来补足公务费、晚血病人治疗费等。华中科技大学流行病学专家施侣元今夏受省政府委托进行了应急公共卫生系统的抽样调查,结果是“防疫站总体上设备落后,人员专业水平不高”,而这些队伍“在传染病流行期是要打硬仗的”。

重启制度之门

血吸虫病在1989年颁布的《中华人民共和国传染病防治法》中被列为丙类传染病,血防专家在提到其危害性时特别强调“对身体损害严重,防治困难”。施侣元教授介绍说,相比其他传染病,我国在血吸虫病防治方面已经积累了一套完整的制度体系。解放初期搞血防时,中央特地成立了“血防领导小组”,协调多部门联合血防,地方政府从省市到乡镇都建立了相应的专业机构,当地政府的一把手兼任血防领导小组组长。“防治就得连年反复查螺,常规队伍的工作一松懈,疫情就容易抬头。”到了上世纪80年代,血吸虫病在一定范围内得到控制,国家进行机构撤并时取消了中央血防领导小组,各级血防机构进行了缩减。后来就由国务院牵头,卫生、农业、水利等五部委轮流布置工作。

卫生部日前发布的《血吸虫病重大疫情应急处理预案》,被张映皓看作是“血防工作在制度层面上重新得到重视”的标志。“在今年出台《突发公共卫生事件应急条例》后,政府对公共卫生疫情的监测变得十分敏感,在抗击SARS期间建立的制度通道同样适用于其他传染病。”根据卫生部的要求,地方政府正在制订当地的疫情处理方案。张映皓注意到今年工作的变化,“主管副省长在一个月内三次召集有关部门和专家听取汇报,有一次省长让五位副省长同时参加”。正在商议中的《湖北省2003~2005年血吸虫病防治工作方案》特别提到从2004年起将血防经费预算增加到4000万元,实行疫情监测与预警机制,“各地发现重大疫情不得瞒报、漏报和缓报,实行疫情实时和首报制度。对历年多发急性血吸虫病的地区和春、秋季查出感染性钉螺的地带,要采取严格措施,开展急感暴发的预警和预测工作。”张映皓认为,血防作为公共卫生体系重要组成部分的观念再次被加强。

据张映皓透露,在湖北省酝酿出台的“2003~2005年血防工作方案”中,对即将上马的水利工程治本方针成为亮点。国家“南水北调”规划中,湖北作为中线工程将通过“引江济汉”对汉江水位进行补充,长江流域含钉螺水域极可能因此污染汉江。“省血防办提出在工程规划设计、施工和运行阶段均采取措施进行汉江中下游血防综合治理。”对省内疫情严重的四湖区域重点综合治理,扩散钉螺涵闸改造项目,对全国血吸虫病最严重的阳新县富河治理,“每项工程的投入都有上亿元,希望从根子上消灭血吸虫”。