生命从水深火热中开始

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

加拿大范库仑岛附近的Juan de Fuca海脊是全世界已知最大的深海火山群所在地。2003年3月12日拍摄的这张照片展示了生活在海平面2250米以下摄氏400度海水中的深海生物。它们有助于科学家了解地球形成和生物起源的秘密

9月14日,一部名为《深海火山》(Volcanoes of the Deep Sea)的IMAX 电影在洛杉矶市加利福尼亚科学中心的2003年海洋节上首映。一家电影网站上的影评将其描述为“值得期待的《海底总动员》的续篇”,这未免有些生拉硬拽。且不说一个是纪录片一个是动画片,光从拍摄时间算起,十年辛苦非寻常的《深海火山》怎么说也是小鱼尼莫的老大哥。而800万美元的拍摄成本,虽说与迪斯尼7500万美元的大手笔相形之下有些寒酸,也实在是纪录片中的大制作。更何况,在这部片长40分钟的电影后面,还站着詹姆斯·卡梅伦(James Cameron)、罗格斯大学(Rutgers University)和美国国家科学基金会(National Science Foundation)。

电影好不好,是个人感受问题。对于担任这部电影科学顾问的罗格斯大学深海生态及生物学中心主任理查德·鲁兹(Richard Lutz)来说,《深海火山》的意义更多的是科学上的。为了拍摄这部电影,以曾经拍摄过“泰坦尼克号”沉船纪录片的加拿大人史蒂芬·洛(Stephen Low)为首的工作人员借助阿尔文深海潜水艇(Alvin),一共进行了22次海底深潜,拍到了大量此前从来没有人拍到的一手珍贵资料。

这些影像资料不仅展示了被称为“最后的未开拓领域”的深海——电影中是大西洋和太平洋海平面下12000英尺的深处——的奇妙景观,还提供了大量生活在海底火山口附近的嗜热菌(Hyperthermophiles)的资料。而后者已经成为近十年来生物科学界最热门的话题之一。鲁兹在接受采访时说:“我们已经在这个领域研究了十余年,突然之间,我们看到了如此之多的前所未见的东西,将研究的广度扩大了3至4倍。”

曾几何时,人们以为深海是一片荒原:那里没有光,没有热,没有植物,也几乎没有生命。这种错误认识在1977年被打破。当时,海洋学家潜入到太平洋的深处,发现那里虽然暗无天日,却生存着种类极其丰富的蛤类、蚌类和可达8英尺长的管虫。与阳光普照的大地相比,这里的生物多样性一点也不逊色。生物学家因此将这个远离阳光的生态系统命名为“黑暗生物圈”。

当被带回海面上之时,黑暗生物圈中的生物几乎全都会散发出一股臭鸡蛋的味道。这预示着硫的存在。进一步研究显示,在深海的生态系统中,海底火山口释放出的硫化物——尤其是硫化氢——是主要的能量来源。而位于食物链上第一级的自养有机体,正是那些依赖火山口释放出的热量和化学物质生存的微生物——嗜热菌。

然而,几年以前,马萨诸塞大学的德雷克·洛维利(Derek Lovley)及其同事发现,一些细菌有着与众不同的呼吸方式。众所周知,人类吸入氧气,辅助代谢作用,释放能量,并产生副产品二氧化碳。但在这些细菌那里,铁成了它们的“氧气”,由此产生的副产品则是磁铁。以洛维利为首的科学家们因此开始怀疑,散布于地球上的磁铁矿,很可能就是生活在远古的这种奇异的微生物的代谢产物。

为了证实自己的猜测,研究人员把目光转向了环境最接近于远古时代的深海中的火山口。令人惊奇的是,他们发现,这里所有的嗜热菌都能够吸入铁元素并生成磁铁。其中一种甚至打破了已知的耐高温纪录,在摄氏250度的环境中依然可以存活。

深海下奇妙的生态系统使科学家们开始认识到,并非所有地球上的生命都依赖太阳的能量或光合作用,而此前,生物学界的主流观点是,没有太阳,地球上的生命根本不可能存在。此外,硫的作用也可能并不像以前想象得那么重要。科学家们进而推测,嗜热菌很可能是已发现的地球上最古老的生命形态之一,而曾经生活在地球上的所有生命,可能都源自这种能够呼吸铁元素的微生物。

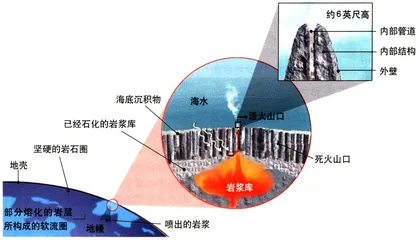

生物学家们认为,海底的火山口也许是一个我们前所未知的微生物世界的窗口。这个世界可能一直深达地壳以下几英里处。最近,华盛顿大学的生物学家约翰·巴洛斯(John Baross)使用深海机器人从美国西海岸海底的火山口采取了许多包含有嗜热菌的海水样本。此前,他的同事还从海底获取了4块火山口的烟道样本,其中两个取自死火山,两个取自活火山。这些烟道样本高7英尺,重达两吨,从中喷发出的流体温度可高达575摄氏度。然而,在那些取自活火山的烟道中,充满了海蠕虫、海蜘蛛和帽贝以及其他生命的迹象。在发表于《应用和环境微生物学》杂志上的论文中,巴洛斯及其同事指出,人们应当开始重新认识生命可能存在的温度上限了。

目前,对海底微生物以及嗜热菌的研究依然是一门新兴学科。关于嗜热菌的习性,生物学家们还有许多不能解释之处。另外,铁元素在地球上生命进化的过程中究竟扮演着多么重要的角色,研究人员仍然缺乏充分的认识。然而,一切正在变得好起来。巴洛斯说:“我们正在逐渐深入对这一系统(黑暗生物圈)运转情况的理解。这是一副非常复杂的拼图。就在一两年前,我们还一块儿图板都没有,但现在,在某种程度上,我们已经开始将它拼合起来了。”

定于今年先后在纽约美国自然历史博物馆、西雅图太平洋科学中心、泽西城自由科学中心、锡拉丘兹科学技术博物馆和波士顿新英格兰水族馆上映的《深海火山》,被认为将极大帮助“拼图的尽快完成”——正是一种生活在32亿年前海底火山口微生物化石在几年前被发现,促使许多生物学系的学生和生物学家投身到这一领域的研究中来。

追究嗜热菌

生物学家珍妮特·威尔特正在检查ALVIN深海探测器从海底打捞出来的管虫标本

传统的生物学分类法是双界系统(Two-Kingdom System),它的历史最早可以追溯到亚里士多德。在双界系统中,所有的已知生物被分为植物界和动物界。随着显微技术的发展和新的微生物的不断被发现,在19世纪,德国生物学家提出了第三界——原生生物界,将细菌和大部分微生物归在这一界下,由此形成三界系统。

从上世纪60年代开始,电子显微镜的广泛使用使生物学家们根据不同的划分标准,如细胞构造和获取营养的方式等,先后提出了五界系统(增加了原核生物界和菌物界)和六界系统(在原核生物界下再分真细菌界和古细菌界)。后来,又有一批生物学家们引入了域(domain)的概念,将生物分为真细菌域、古细菌域和真核生物域,成为三域系统。

古细菌域中的生物大多生存在极端环境中,它们不怕抗生素,细胞壁中没有肽聚糖,真核生物可能就是由它进化而来。生活在极热或酸度极高的水中的古细菌便是嗜热菌。

大多数嗜热菌都能在温度超过沸点的环境中生存。美国的黄石公园是最著名的嗜热菌之乡,此外,深海中的火山口也是嗜热菌出没之处。嗜热菌能够直接将火山口附近水中的化学物质转化为三磷酸腺苷,它的代谢副产品经常会将附近的水染成绿色。目前已发现的嗜热菌化石显示,在32亿年前,它们就生活在海底的火山口附近了。在诞生于约46亿年前的地球上,嗜热菌可能是最早的生命之一。

沿着海脊四处分布的火山口都可能有黑暗生物圈的存在,其中包括西南印度洋海脊、中印度洋海脊、东经90度海脊、东南印度洋海脊、太平洋-南极海脊、东太平洋海脊、中大西洋海脊。

喷涌而出的火山流体可以达到600摄氏度,但在火山口管道中的缝隙中,依然可以生存着嗜热菌和其他耐热生物。

曾经被认为是荒芜之地的深海海底实际上充满了微生物和其他生物,它们的物种数量可能占到整个地球上物种数目的一半以上。海底的火山口为这个“黑暗生物圈”提供了适宜的生存环境。在这里,生命并不依赖于阳光。