“8·4”毒气中毒事件

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

毒弹制造的“杀戮”

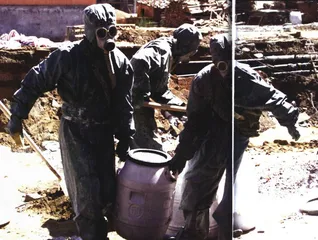

化学武器专家在现场进行善后处理工作

在“8·4”中毒事件中,一名12岁的受害者在医院接受治疗

5个毒弹在深埋地下58年后再次露出地表时,两个已经完全破损,另两个整体还算完好但表面也锈迹斑斑——它们这样残破,以致挖掘机司机毕海岩最初挖出两个金属桶时,端详了一下就使劲地用铲车将一个铲破。

装有芥子气的毒弹的威力在于,步平说,细菌战中的细菌时间长了会死亡,而遗弃的化学武器则永远有毒性。芥子气是在“一战”中被大量使用过的毒剂,日本为了其战争特殊需要,曾在齐齐哈尔研究低温条件下效力强大的毒剂,3年后研究出防冻的芥子气。芥子气的毒性附着浓重的大蒜般的味道,在清晨4时从齐齐哈尔城东南角扩散开来,位于高新开发区一带北疆花园小区的16个人成为最先的受害者。

齐齐哈尔市“8·4”中毒事件应急救援领导小组副组长杜兴毅说,从90年代后,因为齐市大规模的城市改造,陆续发现过日军遗留的炮弹、炸弹,但发现毒剂罐还是这些年来的第一次。军方专家则分析说,这种毒剂罐仅内容物就有100多公斤重,杀伤破坏力极大,可能是过去用于飞机悬挂投掷的。

不过毕海岩在挖到两米多深的土层时,甚至当毒剂喷出6米高、溅到他身上时,他都未加留意。对于大多数齐齐哈尔市民来说,这一带并非危险地带,只是过去的老机场,现在的开发区。专门研究侵华日军关东军陆军化学研究所即“516部队”的齐齐哈尔市文联副主席曹志勃说,这里最早是原日军飞行队旧址,曾有一个很大的机场,当年日军第二航空司令部的弹药库设在这里。北疆集团房地产公司周总经理则说,解放后这里是部队的弹药库,前两年北疆集团同部队置换土地,给部队新盖了弹药库,这块地则被集团用来搞房地产开发。花园小区就是正在建设中的房地产项目。

8月4日那天是连绵阴雨之后的一个晴天,阳光很强,芥子气的味道在加强的光照和升高的气温下也加快了释放速度。早晨7点半,毕海岩下夜班离开工地,喷染上毒剂的沙土和5个毒剂罐留在工地边上。在随后的一天内,罐子和沙土成为毒气散布的两条途径。

上午9点左右,5个铁罐被以收购废品为生的河南农民李会珍在民航路北疆小区路口买下,用三轮车运到龙江区龙南废品收购站,他是这里的老主顾。李会珍发现罐子可以卖个好价钱——罐子的里、外壁分别是铅和铁的,盖子是铜的,他特意把收购站附近的住户王成叫来,两人一起用工具将铁桶的铅块和铜帽卸下。在拆卸过程中,两个铁桶发生泄露,强烈的“芥末油味”浓重刺鼻,挥之不去。两个人拆铁桶直拆到下午3点钟,最后,铁桶里的1公斤多油状液体被倒入废品站门前的水坑里,然后他们将铁桶卖给废品收购站业户牛海英。黑龙江省社会科学院历史研究所研究员高晓燕在十年前做日本侵华战争遗迹考察时曾发现,大多数老百姓遇到这些遗弃的化学武器时多半用来卖废铁换钱,也有人留做家用。而炮弹里的毒剂则被拿到冰面上炸鱼,有的拿去点煤油灯,甚至有人用作灭蝇药水,因而致伤致残致死惨剧不断。李会珍和王成因与毒气罐接触时间最长,也是“8·4”中毒事件中中毒最重的。

当天下午1点左右,到龙南废品收购站收购废铁的梁波和另一个人看中了铁桶,除了一个已经腐烂的扔在院子里没要外,另4个铁桶和与其他废铁一起用汽车运走准备出卖。

龙南废品收购站位于北疆花园小区的东边,直到下午一两点钟,毒剂的传播范围还只局限于城东南,但从施工现场一车一车拉走的土迅速将城的西北地区也包括进来。住在城西北的陈荣喜一家人都搞建筑出身,陈荣喜的母亲任桂霞向记者解释说,北疆花园小区开发的地方原来是“老土冈子”,一直没有动。这一次刚开发,土质都是上好的原土层,比较纯净,黄沙土和黑土掺在一起,疏松渗水性好,所以很多用土垫地的个人和单位都看好这里。8月4日前的阴雨天气后,齐齐哈尔市内积水渗水的地方增多,土的需求因此变得紧迫。

齐齐哈尔市五中教英语的张老师注意到4日那天,学校拉土的车因出故障,下午才开始跑去拉土。他说,学校的操场地势低,一下雨都流在操场上,因此学校计划趁假期把操场垫高1米,用土量很大。五中的车往返拉了十多车土,在这个过程中,包括建华区新明委二街307组的陈荣喜、南苑汽车城、三合第一处、第二处、第三处等在内的六个不同的地方都纷纷跑向了毒性正在挥发的北疆花园工地。

下午两点钟,陈荣喜和他的四个中学同学为家里拉土回来,开始在自家的胡同口卸土,任桂霞回忆说,“卸车时我们好多人都跑过去看热闹,当时就觉得土里有味,一种又闷又呛的味,人闻着特别难受,我没看两眼就转身走了。”这个“又闷又呛”的土随后夺去了这个里弄5个大人和3个孩子的健康。

土里的味道和5个铁罐子飘出的味道始终没有引起大家警觉,到下午4点多钟,天下起雨来,芥子气的威力开始初显,头痛、眼睛红肿、呕吐在接触者身上不同程度地开始发作。到晚上6点钟,医院里开始陆续收治这些芥子气中毒患者。

地方政府的角色

曹志勃在1993年给齐齐哈尔市政府打过一个报告,希望能把日军“516部队”的事情查清。“516部队”对于齐齐哈尔的意义在于,从1950年起,日军遗弃在齐市地下的化学武器就多次致人死伤,最近的一次伤害是今年3月,在齐齐哈尔泰来县境内发现了24枚毒气弹,造成一人受伤。

曹志勃说他的报告市长很快就批复下来,从那之后,公安、水利航运等部门有了一个有章可循的处置办法,“比如说如果发现毒气弹,就由公安机关统一集中,统一处理”。负责这项工作的齐齐哈尔市王市长说,公安部门在8月4日当晚开始介入此事。

4日晚上8点左右,芥子气中毒的人大多接受的还是脱敏治疗——芥子气属于五大类毒剂中的糜烂性毒剂,与人体皮肤接触后产生水泡,所以很容易被当作皮肤过敏。高晓燕说,糜烂性毒剂又叫致死性毒剂,是伤害相当严重的毒剂,“产生水泡后继而溃烂,化脓,极度疼痛。气体进入呼吸系统后,损伤气管和肺部,严重可导致死亡。”5名中毒者在203医院得到“中毒”的诊断,后来一度病危的李会珍这时间前后开始拨1 10报警,也就从这时起,地方政府开始正式进入。

杜兴毅说,公安局接警后立刻到现场,“他们当时影影绰绰地判断是剧毒化学品,就开始警戒了”。这时4个毒剂罐正在运往大庆过程中,晚上10点多,四个桶被追回。冯屯化工厂厂长告诉记者,化工厂距齐齐哈尔市零公里处有十多里地,毒剂罐送到齐齐哈尔冯屯化工厂处理时,守门人在罐子进厂门时看了一下,随后也出现眼睛红肿的症状。而这时龙南废品收购站中毒的人员已达6人。

从4日晚10时起,毒气中毒事件的信息由公安系统传递到市安全生产监管局,接着到达市政府。杜兴毅说,接到市公安110指挥中心的指令,安全生产监督管理局立即启动危险化学品重大事故应急救援预案——这是一个政府指令,里面包括了应急措施和组织管理办法,“它是防洪预案、防火预案、防非典预案等众多应急预案的一个,也是我们第一次启用”。

公安局对所有发现的有毒现场和拉桶的车辆实施戒严,所有涉及有毒物质的人员都受到逐一排查,这些措施使事态及时有效得到控制。杜兴毅说,中毒人员都由指定的专门人员救治,市里也先后召开三个专业的会议,与此同时我们向当地驻军请示救援。203医院成立了指挥领导小组,同时抽调了6名医疗专家和18名有经验的护理人员组成救治小组。在有毒物质涉及区被封锁的同时,地方政府救援领导小组也随即成立。

事后回忆起来,五中教英语的张老师说,5日上午11点左右,派出所到学校来封锁现场,“当时民警也说不太清楚,我们都以为是在恶作剧”。任桂霞说,公安和防化部队的人一天24小时地守在里弄,后来堆在里弄口的染毒的土都被封装进300多个塑料桶里,封存运往富拉尔基日本遗弃化学武器托管库处理。

在对染毒车辆与毒剂桶混装的废弃物清洗消毒后,如何处置五中的染毒土壤成了问题。五中院内的染毒土多达108车,从8月11日早晨3点到晚上9点源源不断地运往铁锋区向阳村的垃圾厂,这一举动与当地群众发生了冲突。市政府的一位官员介绍说:“当地群众不理解,多次聚集阻挠,最后我们以市政府承诺的方式与当地村民达成协议,才将158车洗消处理过的土壤全部运到垃圾厂。”

遗弃化学武器的处理空间

侵华日军遗弃的毒气弹

今年5月15日,中国第一批向日本政府提出的日本遗弃化学武器伤害诉讼有了判决结果,日本地方法院说,日本政府承认事实,但责任并不由日本来负担。有了这样一个背景,“8·4”中毒事件就更加引人关注。

在中毒事件向前推进的过程中,日方态度使“8·4”中毒事件有了不同于以往的开端。应我国外交部要求,以日本外务省官员川上文博为团长的4人代表团在事件发生5天后抵达齐齐哈尔。9日,日本代表团一行听取了事件的调查情况和人员伤害情况,并查看了位于富拉尔基区处理日本遗留化学武器托管库及致人伤亡的金属桶,日本代表团一行还到203医院看望了中毒患者。步平对此评价说,这样的开端并非是伤人数量多少决定的。“如果是日本遗弃的普通炮弹,伤人再多也没有用;不同的是,这一次是日本遗弃的化学武器,这使得我们有了一点点可以操作的空间。”

“这是一次技术上的胜利。”沈阳军区遗弃化学武器办公室高级工程师赵占上说,“齐齐哈尔我来过很多次,以前来做的工作也都与遗弃化学武器相关联。这一次我最关心的是这几个桶,它们的外观、尺寸、标志能否确认是日本当年遗留的,如果不能确定,这事几乎一点意义都没有。”

即使是对于地方政府而言,技术因素也至关重要。杜兴毅说:“日本外务省的官员和专家来了后,双方也不是没有斗争。我们从毒剂罐的外形、内容物和受害人三个角度认定是日军侵华时遗留下来的化学武器,日本方面则用四条疑义推翻了中国专家的意见。当时我们做了一个很重要的决定,中方专家和中方人员表示:如果日本方面不拿出结论,就不能离开。日本调查团迫于压力又进行了第二次检测,中国专家则针对日本方面的疑义一项一项进行检测,最后日本方面初步认定在齐齐哈尔发生的化学毒剂伤人事件是原日军遗弃的化学武器所致,并通过外交途径向中国通报。如果没有足够的技术理由,没有中方专家‘确凿无疑’态度,我们地方政府也不会这么坚决。”

引人关注的是,地方政府这一次向日方提出的四点要求,包括日本政府支付全部事故清理费用、中毒人员医疗费用、赔偿受伤害人员人身损害赔偿费等,并保留进一步追偿的权利。杜兴毅说:“我们知道跟日本人打官司很难,我个人认为,这一次是中日双方关于日本遗留化学武器问题处置和交涉零的突破——我们上升到两个国家之间外交上的交涉,它可以不受以前失败的2000多起受害索赔案的限制,在解决这个问题上开辟了新的途径。”

步平说,针对遗弃化学武器伤害的索赔问题,中日两国1999年签署了备忘录,日方承认并承诺销毁遗弃在华的化学武器。但在“8·4”事件前,因为涉及到很多技术问题,日方的正式处理还没有开始。我们一直向日方提出两个要求,一是关于销毁和处理遗留化学武器,二是对受害者赔偿。

东三省遗留化学武器的背景资讯

日本军队遗弃在中国的化学武器在50年代初发现后即将处理的状态

日本战败后,遗留在日本国内的化学武器,被装上船后进行处理

1992年,中国政府向联合国裁军谈判会议提供了一份材料,提出公正和彻底地解决外国遗留的化学武器问题。黑龙江省社会科学院历史研究所的步平和高晓燕就以下问题回答了记者提问。

1.日军将毒气武器带入中国的历史背景?

1937年“七七事变”发生后,日本大本营把多支化学部队派遣到各作战师团中,把使用化学武器的任务直接交给作战部队,“毒瓦斯”一词因此开始在中国民间流传。

2.日军战败前为何秘密遗弃毒气武器?

日本军队使用化学武器违背国际公约,所以在临近投降或撤退前,掩盖使用化学武器的罪行:烧毁所有文件,掩埋或投弃化学武器。掩埋或投弃地点绝对保密,从目前掌握的资料看,许多部队都曾接到这样的命令。

3.战败之际,日军如何处理没有使用的化学武器?

第一种情况是在接到秘密处理的命令后,将有关资料销毁,将部队保管的化学武器(包括尚未使用保存在毒气桶中的毒剂、已经填充的毒气弹和毒气筒等)埋藏在地下,或丢弃在附近江河中。第二种情况是接到命令后,没有足够时间埋藏或丢弃,就将化学武器与普通武器一起放置在仓库中逃跑,部分日军在投降时将化学武器混在普通武器中一同缴械。中国方面不了解日本军队关于化学武器本身的特殊标志,所以与普通武器共同存放。

4.中国政府如何处理遗弃化学武器?

当时,在东北一些省和一部分县政府中成立了“日遗炮弹处理委员会”,负责集中日军遗留在军事仓库中和散落民间的炮弹,并加以爆破处理。此时,人们还不知道在那些遗弃武器中有化学武器,所以也没有考虑处理化学武器的方法。于是在处理炮弹时,一部分毒弹发生泄露。1952年,中央政府政务院责成第二机械工业部第二局调查并提出意见,经调查,发现日军遗弃化学武器在东北各地普遍存在。当时的处理方法一是将其严格保管;二是将其埋藏在相对偏远的地点,主要是深山中。

5.日本遗弃化学武器的数量?

根据中国政府1992年日内瓦裁军会议提供的资料证明,日本军队遗弃的化学武器约有200万发(枚)。战后在日本本土遗留的化学武器数量有限。而运到中国的化学武器中,绝大部分放在东北地区,准备用于对苏联作战。但迄今为止,日本方面尚未公布任何资料。从1992年起,日本政府已经确认日军在中国遗弃化学武器的事实,并于1999年7月30日签署了销毁在中国遗弃化学武器的备忘录。