自由探宝的法律纷争

作者:吴琪(文 / 吴琪)

菲尔·格雷科和他打捞的珍贵花岗岩雕塑

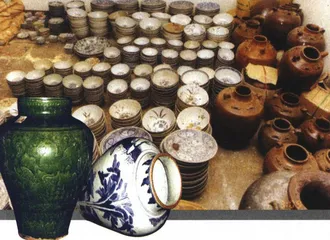

下图:菲尔·格雷科在菲律宾海域打捞出的中国古瓷器

右上下图:菲尔·格雷科在菲律宾雇当地人打捞瓷器

他动了谁的宝藏?

“我们从没告诉别人我们在做什么,即使在得到菲律宾国家博物馆的许可之后。”美国人菲尔·格雷科称自己经过7年被形容为“令人筋疲力尽”的寻宝工作后,于近日将菲律宾海域打捞的万件中国古瓷器运往美国,并准备今年9月在纽约的格恩西拍卖行公开拍卖。

8月5日,格雷科第一次向外界透露他的真实家当,远远超过媒体先前上万件的估计。“在16个地方挖掘了23500件瓷器,四五英尺高的大罐子、成千上万的明代盘子—直径10、12、25英寸不等,有些盘子一个就有100磅。”这些“宝贝”令艺术家兴奋不已。在洛杉矶近郊的一间普通房屋里,格恩西拍卖行行长阿兰·埃廷格这样描述他的所见:“这些瓷器制品的年代在距今500年到2000年之间,从汉唐到明朝,从最小的药粉罐到1.5米高的花瓶,从本色、棕色、深橙黄色到淡绿、深绿,形形色色,应有尽有。”然而在拍卖行对宝物价值评定之前,一场关于私人探宝合法性及宝物所有权的争论将拍卖无限期搁置。“格雷科的打捞是否经过菲律宾政府批准成为问题的焦点。”德克萨斯农业和机械大学海事考古研究所所长、沉船古物保存专家多尼·汉密尔顿接受本刊记者采访说,“宝物的所有权取决于格雷科与当地政府的协议。”

当事双方对此各执一词。因美国媒体的报道而开始关注此事的菲律宾国家博物馆称,他们将成立一个包括博物馆、司法部、海关署代表的小组对宝物从菲律宾海域运往美国一事进行调查,并以格雷科涉嫌非法打捞和运送文物在美国提起诉讼。调查发起人拉格达议员激烈地指出,格雷科并没有提到他的宝藏里包括马尼拉大帆船贸易货品,对中国古代商船的菲律宾——墨西哥路线也只字不提,“菲律宾应该制止格雷科通过拍卖将我们的无价之宝变为私人收藏家所有”。

格雷科回应说他的所有打捞都经过菲律宾国家博物馆及相关机构批准,并聘请和他同为纽约探险家俱乐部成员的律师大卫·科肯龙维护“应得的利益”。大卫·科肯龙律师在接受本刊记者采访时称,拉格达议员的指责使原先批准格雷科打捞的一些菲律宾官员改口,“但是每当我在网络上多公布一份菲律宾政府批准的文件,他们故事的版本就有所改变”。拉格达则对文件的合法性表示怀疑,“如此大规模的打捞不可能不引起我国地方政府及执法部门的注意”。“很显然,有人通过把海底宝物运输出国来获利。”格雷科对此的反应是,“我有些沮丧,一旦有人发现那些宝贝有利可图,事情就完全不一样了。”而此前它们“在菲律宾或其他亚洲人眼里只是些罐子和锅”。

大卫·科肯龙律师向记者强调格雷科对宝物的所有权,这也是格雷科多年来在南中国海域默默打捞不愿声张的重要原因。科肯龙介绍说,菲律宾、墨西哥、古巴、英国等国家都允许外国人在本国海域进行打捞,政府与打捞公司之间的公私合作并不少见。“尤其是在中美洲和南美洲国家,有时打捞公司要上缴高达50%的物品,政府来决定出售这些物品或者放进博物馆。”在另外一些国家,政府和专家通过鉴定打捞物品的价值来决定公司上缴金钱的数量,他认为“格雷科就属于这种情况”。大卫·科肯龙还强调说:“另外一些物品是在公海打捞的,格雷科同样严格遵守了公海打捞的规定。”

自由探宝人的利益与梦想

舆论对于格雷科的指责也一直没有停息过,“作为一个考古学家,我认为任何出于商业目的而侵入考古遗迹的行为都是不可取的”。汉密尔顿教授向记者提到,他希望菲律宾政府能和某些对文物保护得力的国家一样,立法仅允许专业考古学家考察古迹。“绝大多数自由探宝人为了商业利益破坏性打捞,大多以破产告终,而那些被打捞出来的文物也通过拍卖流落四方,文化因此遭到破坏。”一个比较典型的例子是“德布拉克号”,这艘英国军舰1798年沉没在德拉维尔,1995年被一家打捞公司发现。他们在船体上凿了几个大洞,拿走了包括火炮、航行表等值钱的东西,使历史学家研究英国当时的海军实力缺少了重要依据。

然而格雷科宣称他的目标是将这些收藏品集中在一起,“我所做的工作不是让人们回忆某个历史瞬间,而是真实地展现历史时段。这些辛劳的工作跨越了中国两千年的历史”。在引发争议之余,格雷科作为私人探宝者的传奇经历强烈地激起公众的好奇心。这位长年生活在东南亚的59岁越战老兵天性热爱探险,周游过150多个国家和地区。当记者北京时间8月15日晚与他联系时,律师科肯龙告知:“他正在马来西亚旅游呢,不是在丛林中就是在海底下!”在科肯龙向记者提供的格雷科自述资料中,格雷科说道:“我必须写一篇论文来讲述这些年艰辛的收集宝藏的工作。”

格雷科显然更愿意把探宝归因于自己对东方文化的迷恋。“虽然出生在美国密苏里州的圣路易,但我更愿意认为自己是在亚洲长大的。”17岁时游遍越南,格雷科退伍后从事摄影和绘制地图的工作,随后开始自己做生意。在拓展海外业务之时,“我发现自己对亚洲国家情有独钟”。碰到一个教会他潜水的朋友后,“海底世界开始无穷无尽地吸引我。”格雷科于是成立了一家总部设在香港的“斯泰林搜寻公司”,如今它在菲律宾、纽约、洛杉矶设有分公司。与其他探宝者一样,格雷科始终面临着资金的困扰,“当朋友们看到我和妻子简不断将宝物运往洛杉矶的家中,有人开始相信我们,借给我们一些钱”。然而总的来说,“这些年我们没有合作伙伴,缺乏大的投资公司,徘徊在继续留在海外或回国的边缘。”格雷科承认自己太多的时间都在“拼命工作以便打动更大的投资者,有时直接出售打捞物或拿它们做抵押”。

从1992年开始在菲律宾海域探险,格雷科与菲律宾偏远的班乃岛和布桑加岛等小岛渔民一起住了十几年,“成为朋友后,他们开始告诉我哪些地方有沉船”。格雷科说,这次打捞的沉船很可能是前往菲律宾贸易站或南印尼的商船,沉睡在海底280英尺深的地方,大多数潜水运动员都鞭长莫及。他们为把6件明太祖墓前石雕捞出水面,先在水底铺上枕木,装设小火车,用绳索拖了10天才把石雕拖上岸。由于发现地点在荒无人烟的小岛附近,格雷科又用水牛车和卡车把石雕运到港口,最后用船运到洛杉矶。对于格雷科是否从探宝生意中获利,科肯龙律师对记者说:“目前还没有赢利,他希望通过出售自己的传奇故事以及举办宝物展览挣钱,同时他也有兴趣将部分宝物归还中国。”

对于遭受的指责,科肯龙律师强调,野蛮对待沉船的做法已是过去时了。他向记者介绍说,为了获得政府的打捞许可,公司必须保证妥善对待海底文物并保持沉船的完整性。如在佛罗里达,打捞公司被要求定期上交考古报告,并将一切“无价值”的东西——即那些不是由珍稀金属或珠宝制成的物品——交给州政府用于研究,州政府还有权分得20%的沉船财宝。但实际上,记者向科肯龙了解到,即使在美国,处理沉船的法律也并不健全。1987年美国国会通过《废弃沉船残骸法案》,称州政府对距其海岸线3英里之内的废弃沉船有所有权,但它没有说明“废弃”究竟是什么概念,因而导致了许多法律纠纷。另一个争议焦点是美国水域中的外国沉船是否可以视为“废弃”?科肯龙谈到,打捞沉船的法律纠纷在全球都是一个难题。联合国教科文组织2002年7月草拟了一项法令,计划在全球范围内禁止对100年以上的沉船进行商业打捞,但遭到打捞公司的强烈反对,它们说许多重大的考古发现就是由私人机构完成的,即使该法律获得通过,实行起来也会有很大困难。