心中有妓奈何他

作者:三联生活周刊(文 / 小宝)

郭沫若

《读随园诗话札记(手稿本)》(郭沫若撰并书,北京古籍出版社,2003年1月第1版)精装十六开,装帧典雅,定价85元,以书品论,不算贵。上世纪的大才子郭沫若现在难得有人提起,他后半生与世沉浮颇有可议之处,最后二十几年中才学虚掷,无复当年《女神》、《屈原》、《棠棣之花》、《甲骨文研究》的惊才绝艳。但他毕竟是伟大的天才,对天才的宽容和纪念,可以看出文化人的心胸和眼光。眼光浅,肚量小,记性差,对前贤缺乏敬重,不是盛世之相。

《读随园诗话札记》写于1961年,其时作者在广东从化度假,心情不错。书中虽有“时代所赐今之意识”的简单粗暴,但有意思的段落也不少。他在《书后》写道:他少年时读《随园诗话》,“喜其标榜性情,不峻立门户,使人易受启发,能摆脱羁绊。”我很喜欢“标榜性情,不峻立门户”的说法,推广开来,“主义”也是“门户”,一立门户,就不好玩。眼下标榜性情,应该峻拒主义。比方说,因为喜欢自由,所以特别不喜欢自由主义;因为欣赏女性,所以根本不欣赏女性主义。

风流自赏的袁枚如果与郭沫若同代,两人应该结下文字缘,能成就一段文人交情。且看郭沫若如何捉袁枚的板头。袁枚写道:“康熙间,……雪芹撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛。明我斋读而羡之。当时红楼中有某校书尤艳。我斋题云:病容憔悴胜桃花,午汗潮回热转加。犹恐意中人看出,强言今日较差些。”郭沫若批:“明我斋诗所咏者毫无问题是林黛玉,而袁枚却称之为‘校书’。这是把‘红楼’当成青楼去了。看来袁枚并没有看过《红楼梦》,他只是看到明我斋的诗而加以主观臆断而已。……诚然风物记繁华,非是秦淮旧酒家。词客英灵应落泪,心中有妓奈何他?”袁枚看不上白居易:“白居易作学士,自称家贫,求兼领户曹。上许之。守杭州时,余俸太多,存贮库中,后官亦不便领用。直至黄巢之乱,才用为兵饷。……余尝读《长庆集》而嘲之曰:‘满口说归归不肯,想缘官乐是唐朝?’”郭沫若为白居易辩,刺了袁枚一句:“把白居易说成了贪官污吏,不用说在显示袁太史的‘三十三而致仕’(袁枚有图章刻此六字)的洁身自好。”

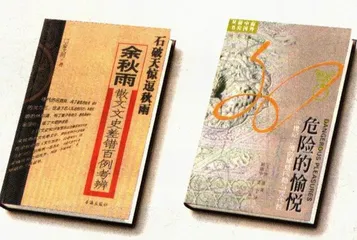

看到“致仕”,不由想到江南小才子余秋雨最近遭遇的麻烦:一位退休编辑,做了五百多张卡片,写了二十万字的书,专论余秋雨文章中的文字差错和知识差错。这场笔墨官司引起了媒体的兴趣,看热闹的人不少。不辨“致仕”的词意——误把辞官当做官就是书中揭发的差错之一。这本书叫《石破天惊逗秋雨——余秋雨散文文史差错百例考辨》(金文明著,书海出版社2003年7月第1版)。

金文明考辨的百例差错,基本上都言之有据,余秋雨很难翻案。问题是散文值得这样去考辨吗?如此考辨,世界上又有哪部散文能逃过这“石破天惊”之“逗”?老辣如金文明,紧紧扣住“学术散文”的说法,让余秋雨闪身不得。

“学术散文”是中国人近年来最可笑的创造之一。散文如何学术?学术最基本的要求就是规范化,所有论述必有充分根据,所有引文必须注明出处,这与诉诸感性的散文品格根本不容。如果可以有“学术散文”,那就可以有“学术小说”、“学术诗歌”、“学术短信”……爱因斯坦的相对论也未尝不可以电视连续剧的形式发表。余秋雨只是一位散文作者,他写的书特别能卖,仅此而已。他根本不是什么学者,尽管他做过大学校长,因为他多年(从来?)没有写严格意义上的学术论文。

余秋雨评价杭州名妓苏小小:“世界没能给她以情感的报偿。她并不因此而郁愤自戕,而是从对情的执著大踏步地迈向对美的执著。……她不守贞节只守美,直让一个男性的世界围着她无常的喜怒而旋转。”这几句话写得有才子性情,金文明对他的指责显得不地道:“正处于花季年龄的莘莘学子,有许多人其实还不清楚‘妓女’为何物。看了余先生的《西湖梦》,很可能会提出疑问:这妓女到底是干什么的?这样风光美好的职业,现在还找得到吗?……我希望这个问题,也能引起余先生的重视。”这种陷人入罪的逻辑有点可怕。因为据此我们也可以说:花季少年读《红楼梦》之前并不清楚丫鬟是可以乱搞的,看了《红楼梦》,他奸污了他家的安徽小保姆——希望这个问题,能引起曹雪芹先生的重视。