私器公用

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

除个别专业人士透过个别专业仪器,冠状病毒实属难得一见。但是SARS还是在我们身上留下了两个外观上显而易见,性质上具有图腾意义的标记:口罩和公筷。

分属SARS前后两个时期的口罩和公筷都代表着一种禁忌,并且都与口腔和体液有关。除此之外,两者间还存在着一个至关重大的共性,即这两样不折不扣的“私器”,在SARS的语境中却同时被“公用”的目的所征用——“私器公用”造成的思想困惑,已经充分体现于口罩的戴与不戴,这种经验告诉我们,如无意外,公筷也将诱发同样的大面积心理不适。

后SARS时期的日常生活风格——就外食而言,除了哪儿人多往哪儿扎,也不是一成不变——最起码,按照中国商业联合会、中国烹饪协会以及据中国饭店协会相继提出的要求,在全国300多万家餐饮经营企业的每一张餐桌上,目前“应该”有5000万双以上的公筷出场迎客。而根据相关的新闻报道以及我个人的现场观察,无论是坐台还是应召,公筷在各种饭局中都没有受到预期的欢迎。

“不就是多加一双筷子吗?”这种不无虚伪的表白,只合饭点时做应酬不速之客之用,至于公筷一事,看似无非也就是“多加一双筷子”,事实上知易行难,甚至无望演变成一种客套。不管SARS来过没有,使用公筷的好处并不止预防冠状病毒,道理谁都明白,与他人同桌吃饭固然愉快,他人请客的饭局固然好吃,吃进他人的口水却并不愉快也不好吃,不管加了什么佐料,眼不见为净罢了。除非你对这个“他人”心存某种不可告人的遐想或者绮念。公筷面临的最大障碍,来自于使用筷子进食时固有的内在节奏和韵律。若先将手里的这件私器放下,换公器往盘中夹菜,再转用私器送入口腔,吃还是吃得饱的,只是Non-stop突然改成转机,一番手忙脚乱、举止失措似乎在所难免,严重的或者还有可能造成消化功能紊乱。李政道博士说过:“持筷子用膳是物理学杠杆原理的具体运用。它是人类手指的延长。”很显然,手指只能“延长”并且浑然天成地“顺延”,而不可假手于人,接上一截假肢。

跟口腔有关的那些事情之所以改也难,皆因其各有各的节奏,不好随意打乱。比如吐痰,若不能一气呵成地直接吐在地上,而被横插一道手帕纸巾的程序,简直就了无生趣。当然,丧失节奏感的最尴尬和最悲惨的后果,就是在推杯换盏、谈笑风生间不知不觉地竟手执公筷径往自家嘴里送,就像把那架原定要做中转的民航班机悍然劫持为直飞,使“私器公用”陡然堕落成“公器私用”,竟连“私器私用”也不如了。

非但进食如此,就连中式烹饪,也十分讲究那种一气呵成的节奏。厨房专用的中式烹饪用具形形色色,各司其职,然而高段位的厨师,却只使一把马勺就足以搞定一切他想要搞定的东西。这把马勺通常是大师的私器,功能上往往却是公用:炒菜是它,舀汤是它,取油盐酱醋调味品,是它,最后盛菜装盘,也是它。真是出得厅堂入得厨房,上得刀山下得火海。与此同时,厨师还会下意识地不断以马勺敲击锅沿,这个动作虽然与炒菜无关,却足以使厨师在烹饪过程中始终保持一种自如的节奏。更有甚者,有一次我在一家大排档要了碗汤面,正坐等,突然从厨房的窗口伸出一把水淋淋的马勺,原来是厨师欲从摆在店堂的纸箱里取俩面饼。吃面的时候我就忍不住地想,如果10分钟后收银员碰巧上了厕所,我又急着结账走人,说不定刚才那一把马勺还会伸出来代行收钱的职能。

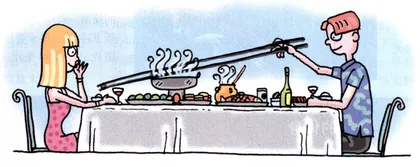

尽管公筷被公认为推行分餐制的一种比较现实而且最低成本的可行之道,但是也不能低估了公筷的种种风险。比方说,除非大家在饭前一同前往洗手间洗手,然后执手相看,检查验收,否则,一双公筷你捏我也捏,交换口水的途径是阻断了,“防病”却仍是妄谈。再说,你在餐馆自用的那一双“私筷”,其实千人尝万人拿,那才是如假包换的“公筷”。嗟夫!多少年了,都是一个锅里抡马勺的,现如今公私交集,身心俱倦,这饭还让不让人吃了?就放下公私义利不谈,欲使公筷在“卫生”问题上成为一个真正有效的解决方案,公筷本身首先应给使用者造成一种技术性的陌生感,也就是说,应该有一种在质地、色彩、重量、造型以及手感等各方面均严重异质于“母筷”的公筷,以防公器私用之未然。王力先生这样写道:“相传有一个笑话。一个外国人问一个中国人说:‘听说你们中国有二十四个人共吃一桌酒席的事,是真的吗?’那中国人说:‘是真的。’那外国人说:‘菜太远了,筷子怎么夹得着呢?’那中国人说:‘我们有一种三尺来长的筷子。’那外国人说:‘用那三尺来长的筷子,夹得着是不成问题了,怎么弯得转来把菜送到嘴里去呢?’那中国人说:‘我们是互相帮忙,你夹给我吃,我夹给你吃的啊!”

若不把它当笑话来听,在公筷之推广应用层面,好像也不失为一个相当值得考虑的方案。