生活圆桌(245)

作者:三联生活周刊(文 / 布丁 聂作平 倪敏 冷冷)

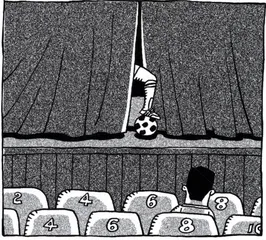

清凉的早上

布丁 图 谢峰

1999年欧洲冠军杯决赛,我和两个朋友熬夜观战,第87分钟的时候还是拜仁慕尼黑以1∶0领先,我觉得曼联大势已去,就到另一个屋子里睡觉。刚躺下就听见欢呼声,曼联扳平了。我匆忙起来看慢镜头回放,然后去洗把脸准备打起精神看加时赛,就在此时,曼联队又攻进了一个球。点灯熬夜折腾了半天,两个关键的进球居然没看见,实在遗憾。曼联队指引着现场观众发出阵阵呐喊,而北京的清晨一片寂静,早起的鸟儿在叫,那场惊心动魄的大战远在万里之外。

许多体育比赛的转播是在凌晨,看完之后,窗外的天已经发白,甚至早起的太阳已经发出刺目的光芒。我还记得这些时刻:法国队1986年在世界杯上战胜了巴西队,1999年阿加西离婚之后参加法国网球公开赛拿走冠军,2000年欧洲杯上好几场伟大的比赛。

现在,33岁的阿加西打完了他职业生涯中的第1000场比赛,他说他还要争取世界排名第一的位置。而张德培在今年的法网之后退役,他17岁的时候夺得法网冠军,那时候大概所有人都会想,这孩子将有一个伟大的前程,但生命中最初的辉煌却成为他一生中的最高点,这之后,不管他怎样努力、怎样将自己的排名上升到世界第二,张德培再也没有拿过一个大满贯冠军。不知道桑普拉斯会不会参加今年的温布尔登大赛,在网球的世界里,不断有18岁、20岁的高大英俊青年出现,30出头就是实实在在的“老将”了。

现实生活也像是一场场磨难,年轻人会迅速的衰老、堕落。许多时候,人们可以在精神生活中寻找一个最高点,但在平凡日子里却难免总与人性中恶劣、卑贱的东西打交道。体育的公平之处就在于它能迅速检验出你是不是真的有才华,哪怕是今年欧洲冠军杯尤文图斯和AC米兰乏味的0:0,你也得承认,赛场上奔跑的是世界上最棒的一帮足球运动员。在别人的注视下走进一个空的空间,这就是戏剧。在残酷的体育竞争中,高手对决就是了不起的戏剧。这出戏结束之时,似乎万籁俱静,每个观众带着独特的感受沉沉入睡。

清凉的早上,浮云散去。

疯子朋友和半疯朋友

聂作平

我的朋友里面,有一个半和精神病有染,他们一个是疯子,另一个半疯。

疯的那个是我最初的诗友之一——诗友这个词现在听起来有点肉麻,但在80年代中后期却像今天的网友一样时尚。疯了的诗友那时能够背几十首北岛和舒婷的诗,胆子也特大。他抓起一把吉它就敢在几百人的聚会上自弹自唱,我亲耳听到两个女生无限崇拜地说:他弹得多好呀。而事实上,疯子朋友从来就不会弹哪怕最简单的多来米。

疯子朋友一个人半夜起来跑到路灯下写诗,写到激动时,还会扯着嗓子站到学校门外的草坪上大声朗诵,后来他突然从学校不辞而别,几天回来时,他告诉我们,他在市里加入了扫黄特警队,专门收拾诗人。他告诉我们,昨天晚上他手持一柄冲锋枪,在市里的街道上押着500多个诗人去枪毙——“好几个漂亮的女诗人哭着要我放了她们,我他妈一个也没放。呀呀呀,我手持冲锋枪将你打。”

疯子朋友被他望子成龙的父母送到了精神病院,把谷维素之类的药当饭吃。两年之后,居然神奇地康复了,只是再也不写诗,脑子里原来储存的那些北岛呀舒婷呀,竟然像重新给格式化了的硬盘一样,再也找不到一个字儿的遗址了。疯子朋友家在乡下,娶了老婆生了孩子,为谋生计,开办了一家打米的作坊。有一年我去看他,他杀了一只鸡和我喝酒。

半疯朋友曾经和疯子朋友在一个班里上过高中。高中三年,他的精力全放在了研究第三帝国的兴亡上,说起第二次世界大战比说起他娘的名字还顺溜。后来他不可思议地爱上了校花,而我们应该知道的是,校花就像祖国一样,并不是谁都可以爱的。对校花的暗恋使这位半疯朋友整天发呆,用粉笔在黑板上写了两行字就潜逃了,那两行字是:我疯了,疯人院是整个地球。

半疯朋友到底还是没有全疯,他辍学后去了昆明和广州打工。自从会用网络,他就经常给我伊一些莫名其妙的邮件来,举凡量子力学、天体物理、基因工程、康德哲学,都是他先后谈过的话题。有一回,他甚至给我邮来一篇建议军队撤销团级建制的论文,说是要投给《南方周末》。

半疯朋友也谈过一个女朋友,关系大约维持了三个月,女朋友把半疯朋友的电脑背走了,留下一只键盘不好拿。一个月后,半疯朋友就背着那只孤苦伶仃的旧键盘到成都来找我。

半疯朋友说他是一个讲究生活质量的人,具体情况可略举两例:其一,他在成都的半年里,几乎全靠以俺为首的朋友救济,领了救济款,他的第一件事是到商场买咖啡,哪怕中午吃土豆蘸盐,咖啡也必须每天三杯。其二,他到我家时都是自带茶杯,他说他有洁癖。

半疯朋友现在不知所终,他在一个雨夜里从合租的朋友那里失踪。或者,他将继续半疯,或者,他已经全疯。从全疯朋友的状况看,全疯要比半疯好,全疯之后就会成为正常人,而半疯的,他将永远不会清醒。

想象

倪敏

那次,我在我参加的一个社团的办公室值班,她也值班;也就是说,我们被安排一起值班。已想不起她长什么样,因为我没正眼看,隐隐约约一个身影而已。现在想来能给自己加上崇尚朦胧美的光环,但这不符我的本性。另外,需要说明的是,在办公室不止有我两人。

我东拿西翻,浏览了一些老的杂志,如:《人民文学》、《收获》;一些过期的报纸,如:《中国青年报》、《南方周末》。然后拿些资料看,其中有一份部分社员的材料。先前我已听别人问过她的名字,于是我在材料中找她的名字,把她的一些信息记了一遍。再然后我花近一个小时盯着一本书,并且一页一页地翻。等到读得我本来脑袋中可怜的东西直往外冒时,我站了起来,坐到她的对面,开口说话:×××,电子二班,电话88529326,信箱182,对吧?——这生活是不是挺没劲的?

她抬头看我,无语。我继续说:学校计网中心许多电脑的D盘中有黄的东西,文字、图片、录像,一般我看到都把它们删掉。我也试着看过,一点味道没有。开始就光着屁股,毫无艺术性,没法看。我不明白它们为何有那么大的市场;这么多人居然能不断地欣赏如此单调的玩意。当然,这不能说明我不好色,假如他们花些心思上去,搞得好点,也许我就会看了,而且,如有漂亮姑娘,不出意外——这意外是指:发呆、想事情、无比沮丧等——总要一饱眼福。

她无动于衷,因而我又说:“他们说,诗来自圣灵,好像星星,照耀内心,给我们美丽、安慰、希望和力量。她可以是任何人的宗教,任何人的信仰。他们又说,痛苦是艺术的源泉,苦难孕育伟大。那么爱呢?智慧使人清醒,清醒使人痛苦;爱能让人幸福,幸福的人是不枉此生的。我相信这些,尽管现实的生活经常给我打击。有些诗不需要读全部就能得到很美的效果,如梁小斌的一首《中国,我的钥匙丢了》:心灵,苦难的心灵,/不愿再流浪了,/我想回家,/打开抽屉,翻一翻我儿童时代的画片,/还看一看那夹在书页里/翠绿的三叶草。/而且,/我还想打开书橱,/取出一本《海涅歌谣》,/我要去约会,/我向她举起这本书,/作为我向蓝天发出的/爱情的信号。/这一切,/这美好的一切都无法办到,/中国,我的钥匙丢了。”

她听着,依旧无语,但我感觉很愉快。我站起来,说:“谢谢你帮我锻炼口才。”

这件事已经过去了。它是实际发生的,除了我对她讲话的那段,我想象了那个现实——需要说明的是,想象的情况那时就有了,并非事后浪漫的幻想——可这恰是最重要的部分。如果我真说了,也许给我的不会只是沉默。世间许多的美好就是这样消逝的,对此我很难过。

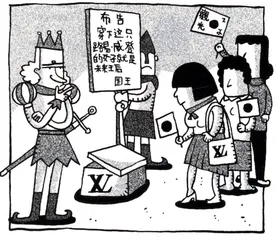

名牌的日本女人

泠泠 图 谢峰

前段时间有一家电视台播了一部日剧“大和抚子”,松岛菜菜子扮演的苦孩子出身的女主角空姐樱子就是一个典型的拜金女、拜物狂。她几乎把所有的钱都用来购买名牌衣物,然后参加各种联谊活动来结识有钱人。在她租来的无比简陋的一间小屋子里挂着她的心血—一无数件名牌衣物。在没有约会的时候她就躲在小屋里吃泡面。“我的武器只有我的美貌而已”,“名牌衣服就是我的命”都是她的座右铭。

她的小屋失火,她声嘶力竭地叫着“衣服就是我的命”往里冲,多亏了以前被她误以为是富翁而爱上、后来因为身份揭穿又被她抛弃的欧介救下。结局当然是大团圆,拜金女樱子爱上并嫁给了穷数学家欧介,住在纽约的小公寓,吃着街头小贩的热狗,从此过着幸福的生活。

这部剧在日本播出时也很轰动,模特出身的菜菜子扮演的樱子是很多日本女子的偶像。在日本,对名牌的追求已影响到中学生。前几年有很多关于日本女中学生和中年男人交往买名牌的“援助交际”的报道。很多这样的女孩子家境并不差,她们这么做只是为了一个名牌包或一双名牌鞋。

上次在东京是两年前,当时街头的摩登女郎,很多人在凉拖鞋里穿着网眼袜,那些袜子颜色鲜艳,红黄粉绿黑,不过和她们染得乱糟糟各种颜色的头发配着,倒也不觉突兀。前几天经过东京时,再没见过这种穿法。从原宿到涩谷,常见新潮女孩在牛仔裤外加裙子,除了加一条牛仔短裙的穿法,还总有一些在牛仔裤外穿着各式柔美碎花短连衣裙的装扮。但在大街上,公园里,商店里,地铁里,依旧到处可见穿着名牌服饰、拎着名牌手袋的女人。

夏威夷街头商店里,那些名牌商品前都竖着小牌子,上书“日本未开发”或“日本未上市”吸引络绎不绝来此购物的日本“游客”。店里的店员一见东方脸就说日语。巴黎香榭丽舍大街上那家著名的路易威登店,一到新品上市,店前常常排起长队,基本上是亚洲女性面孔,日本女人占了大多数,店家有时竟一本护照限购两件。朋友开玩笑,建议我学雷锋把护照借给那些女子,可以让她们多买两件回去倒卖,省下她们购物的机票钱。

我问在日多年的好友,为什么没见什么日本女人跑到北京的秀水街或红桥市场看看,那儿可紧跟潮流,什么国际名牌的最新款都能找到。好友开玩笑说:她们就是那么一根筋吧,或者说好听一些,她们已达到了一定的境界,要么不买,要买就买最好最新最贵的真名牌。