“造境”时代的“国家队”

作者:舒可文(文 / 舒可文)

展望的“城市山水”图景

今年的威尼斯当代艺术双年展对于中国非同一般。本来这个展览就是中国艺术界很看重的,中央美术学院副院长范迪安说,之所以看重它“因为它不仅是个老品牌,而且不断有新姿态”。而且,从90年代初开始,因为有不少中国艺术家连续几届被选入主题展,尤其是1999年中国被选入的艺术家占到参展人数的1/5,成为中国新艺术走向世界的标志。

今年的不同是中国在展览上设立了“国家馆”。每届双年展都是由众多的国家馆和一个主题展组成,主题展的组织者是双年展组委会推出的国际策划人,由策划人制定主题并在世界挑选艺术家,以往参加双年展的中国艺术家参加的都是这个主题展,因为中国没有在那里设立“国家馆”。各个国家馆的主题由各国政府推举的策划人制定更有本土特点的主题,选择相关的艺术家参加。范迪安说:“国家馆和主题展有极大的不同。主题展侧重的是多元文化的中心问题,还是中心,国家馆是反映各国的艺术立场。以前,威尼斯双年展一直对中国是开放态度,但是中国方面不了解世界对当代艺术的需求,没有相应的反应。我们在体育上反应比较快,争办奥运会。现在,中国政府也在争取主动参与文化竞争,由此检测本土艺术在‘当代’的层面上与国际艺术对话和交流的能量。为这次双年展的准备工作提供了250万元的经费。这就像加入WTO一样的意义。”

以前,作为政府行为也参加过某些国际艺术展事,送去过陕北剪纸,显得有点一厢情愿。这次则沿用了国际通行的机制遴选策展人和方案,提交方案的有广东美术馆馆长王璜生,中国艺术研究院美术研究所副所长张晓凌,中国书画研究院研究员陈履生和中央美术学院副院长范迪安,最后选定了范迪安的方案。由于还来不及建中国馆,威尼斯玛斯基金会为这次中国馆提供了一个展场,场地位于圣马可广场,两层的面积共约400平方米。

范迪安的策划助理黄笃说:“在两个世纪之交的时期,最能体现中国社会变化的视觉景观就是急剧的“都市化”进程,由此也带来几乎所有新的文化命题。”而且,全球化取代现代化成了中国人文化想象的中心,很多作品上都能看到一种梦幻般的图景,所以他们把主题定为“造镜”。首先选定了王澍和展望加入。

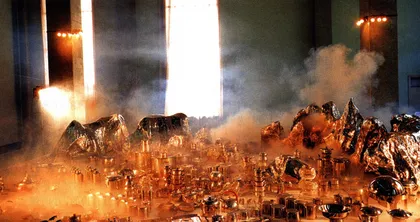

王澍是建筑师,长期研究的课题是中国传统建筑观念和语言,在今天都市建筑中运用的可能性。他的作品方案是在“中国馆”的意大利古典式的大门外建一堵中国园林花墙,花墙的透光效果模糊了真实与虚拟、规则与迷乱的界限。展望一向用不锈钢翻制假山石,他自己说到这个动机时表示过对传统知识分子那种钟爱园林山石的质疑,放在园林里的山石已经显得脱离自然了,他就再让它脱离一道,用不锈钢来置换,这不仅是质疑,也是用更乐观的方法消弭传统与现代之间的心理断裂。这次他再次用不锈钢假山石配备上一组不锈钢餐具组成更完整的“城市山水”图景。“城市山水”分放在两个空间里,中间的墙被镜面覆盖,不管在哪一半都给你提供了整体与断裂的现实虚拟感。

吕胜中的拼接山水画

范迪安说,这个开场给观众的印象应该是像初到中国的外国人对中国的印象:“在中国都市景观面前,有一些关于中国的想象可以得到满足,有一些关于中国的结论又将失落。”

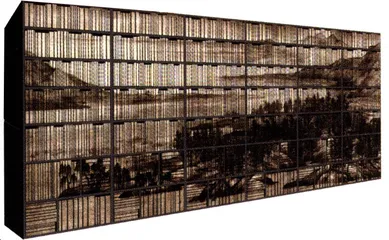

中国馆的二层有杨福东的录像艺术《天上天上,茉莉茉莉》,画坛老将吕胜中的拼接山水画,刘建华的白瓷日用品。杨福东的录像里表现了都市娱乐的精神和情感,非常个体化,是新一代中国人的诗意抒情。吕胜中一直以中国民间艺术为资源搞创作,他的小红人闻名世界,这次他要在展场摆上书架,装上5000册各种图书,所有的书脊被董源《夏日山口待渡图》覆盖。他设想的效果是,观众将会抽出书来看,一抽一放,原来的摆放顺序会大乱,原来的山水画将渐渐变型,被解构和打散,最终变成什么样,是“观众的掌控权”——这也是本届展览的宗旨之一。刘建华的作品是用白瓷材料烧制了大量的生活用品,白瓷的精致素质与易碎感造成了一个与梦境有关的场景。

6月13日是威尼斯双年展开幕的日子。一切都安排就绪,SARS阻止了中国艺术的首次国家队的出行。