共和

作者:苗炜(文 / 苗炜)

1918年5月4日,滇、桂军阀操纵非常国会,决定修改军政府组织法,改元帅制为总裁制。同日,孙中山通电辞职。孙中山回到上海后,开始撰写孙文学说

孙中山就任临时大总统以后,1912年1月3日正式宣布各部部长名单,并举行第一次内阁会议

1912年元旦,孙中山(前排左六)、黄兴(前排左五)等人在南京参加中华民国临时大总统就职典礼时,赴明孝陵祭奠明太祖朱元璋

电视剧《走向共和》已经播完了,但它引起的种种议论还在继续。以往的历史教育显得脆弱,许多观念被这样一出戏动摇了。围绕着历史人物的刻画,围绕着这部电视剧中有意或无意的错误,《走向共和》引起的话题正日益丰富。

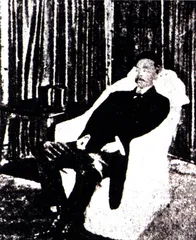

英国《泰晤士报》记者莫里逊在中国工作20余年,是清末民初那段历史的一个观察者。武昌起义第二天,他就发出报道说:北京的官僚被这场革命吓坏了。莫里逊后来担任袁世凯的政治顾问,而袁世凯曾将北京王府井大街改名为“莫里逊大街”。澳大利亚学者骆惠敏遍访各国博物馆,编辑“莫里逊书信集”,该书1978年由剑桥大学出版,随后被译成中文。

莫里逊在1915年7月给一位中国官员写的长信可以拿来当作这部电视剧的背景资料。他写道:“自1860年以来中国历史成了什么样子?她自那一次战争以来什么也没有学到。她简直把1860年12月24日忘记了。那一天,中国把海参崴为主要城市的沃土奉送给俄罗斯。”他写道,“1884年到1885年的中国仍处于不能振作,毫无起色的境界,在法国人手里吃了亏,福州炮台被毁,台湾受到封锁。”“1894年到1895年间,中国作为大陆上的一个大国,在每一次接战中都被小小的岛国日本所击败。在整个战役中有795个日本人死亡,中国的损失大于此数35倍,但总计也只有27917人。中国在全世界面前受到屈辱。她的屈辱在很大程度上应该归罪于李鸿章和他的贪污腐败的党羽。可是,她没有从这次经验中学到教训。”“1900年的义和团叛乱动摇了中国的根基。由于列强的情谊,或者说他们之间的猜忌,中国才延长了寿命。中国似乎将要选择西方的道路,祛除行政上的积弊,改革币制,似乎要奋发图强争取进步了。”“1904年到1905年间,中国再次在全世界面前遭到屈辱。她看到两个外国在她的土地上厮杀,自己却一无办法,甚至无力保持她的中立。”

以上的历史事件几乎都在电视剧《走向共和》中得到了表现,而这出讲究摄影、画面精良的戏剧的情绪与博物馆中收藏的那封88年前的信笺有相同之处。莫里逊写到:“所有这些重大事件,累积的后果就是使人们对中国的同情逐步消失。因为这个国家尽管得天独厚,沾到种种好气候的恩惠;有能同世界上任何一个国家相比勤劳、智慧而有才能的人民;有无与伦比的自然资源——然而这个国家却把她的精力虚耗在种种无用的任务,制定大而无当的改革方案,然后束之高阁,草拟冗长繁琐的报表规章,但从来总是一成不变地死守陈旧的掌管财政和税收的方法。”

“一个国家怎能指望博得世人的善意同情,倘若经过这么多年,她还没有现代化的代议政府、没有文官制度、没有居官任职的保障;没有战略铁路,而穿过她的领土的都是些业已出让给别人,并且由强大邻邦的警察控制的铁路。这个国家没有公平合理的租税制度,没有简易统一的税政;没有工业,没有公用工程;也没有一英里现代公路;她的市政管理是最原始的;她没有教育制度——她的财政总长根本不懂西方的理财知识,而中国的财政问题恐怕比任何其他国家都更为严重。”

“她的确是历史上一个突出的例子:种族持续扩大而与之并存的却是一个行政范围不断缩小的帝国。她是不是仍旧不论何时都闭眼不看拖延的危险,和来自四面八方威胁着她的独立的灾祸呢?”

《走向共和》的编剧说,这部戏的主题就是找出路。孙中山在万木草堂和康有为相会,康有为问这个学医的青年,什么才是治理中国的药。孙中山给出的药方就是“共和”。在共和体制刚在中国立足之时,一位日本学者给莫里逊写信说:“我希望你成为一位真正的好顾问,把中国推上正确航向。中国正像面对着多座冰山的泰坦尼克号。”但一年之后,同样是这位日本学者来信说:“这是个伪装的军事独裁的专制政体,任何意义上都不成其为共和国。”

1917年,莫里逊离开中国,他说他对一切都感失望,对什么都无所谓。在“书信集”最后,是莫里逊的遗孀向民国政府写信,政府支付的抚恤金及拖欠薪水的支票被汇丰银行退了回来,原因是“存款不够”。编者说:“对于莫里逊曾经用他一生中最美好的壮年岁月,竭力想把它从财政困境中解脱出来的那个政府,再没有比这更为合适,更令人叹息的评语了。”

在电视剧结尾之处,张勋复辟,小皇帝再次被抬了出来。孙中山发表演讲说——我们本来是共和国,可怎么一次又一次地出现了封建主义专制主义的东西,这个问题不解决,专制复辟就是必然的。共和国就永远是一个泡影。

黑格尔在《历史哲学》中说过:“若将历史看作牺牲人民的幸福、政治家的智慧和个人道德的屠宰场——那就不由自主地提出一个问题——供奉如此大量祭品究竟依据什么原则,为了什么终极目的?”

对于历史和历史学家,向来就有许多嘲讽性的话语,比如历史学者的作用是“不断重整过去,以适应当代偏见”。再比如“历史自我抄袭,而历史学家相互抄袭”。在这样一部带有“当代偏见”的电视剧的最后几分钟,我们还是会被它为孙中山虚构出来的那段台词所感动:“共和的观念,是平等、自由、博爱。可民国六年来,我们看到的是什么:各级行政官员都视法律为粪土。民众,仍被奴役着。民国应该是自由之国。可民国六年来,我们看到的是什么:是只有当权者的自由,权力大的有权力大的自由,权力小的有权力小的自由。民众,没有权力,没有自由。民国应该是博爱之国!可民国六年来,我们又看到的是什么:是只有民众对当权者恐惧的爱,而当权者对民众,只有口头上虚伪的爱。”

从莫里逊的书信集中,依然能找到这段台词的注脚。他向一位高官解释舆论监督:“国家的公职人员,都会由于他们高高在上的地位而受到报纸的批评和惩罚,地位越高,惩罚越重,公共舆论对他的行为要求越苛刻,批评越严。”而一个受过良好西方教育的中国外交官给他的信中说:“那些共和派都是江湖骗子,冒牌的爱国者。教训他们就要大规模处决。如果总统继续施展铁腕,也受欢迎。这种行动在欧洲国家看来或许奇怪。我本人也不主张压制个人的合法权利。可不要忘了我们是中国人,必须当作中国人对待。”

当时的中国人被看成是愚昧的、不适合民主体制的,但四川彭山县的一个外国传教士却有不同的看法,他在给莫里逊的信中说:“对许多忠诚的中国人来说,自由的丧失深深波及生活的各个方面,许多人脱口就会说出很久以前帕特里克·亨利说过的话:不自由毋宁死。”他说,“在一块像中国那样的土地上,官僚阶级中的成员,永远不能了解人民。他们相隔那么远,一方永远无法接近另一方。”

这个自称“住在中国西部遥远角落的人”在80多年前说道:“我们爱中国,我们的爱比那些显然是为了他们本身目的而进行剥削的人的爱是否更强烈一些?我们殷切希望生活在这个富饶肥沃土地上的亿万人民能够享受上天赐给他们的幸福。如果能够建立起一个事实上和书面上都确是‘民有、民治、民享’的政府,那就可能如此。”

许多时候,伟大的历史人物都躺在他们各自的纪念馆里,他们的思想和言论印在书本上,但书页已经泛黄。一部电影、一部电视剧或者一本小说能够让他们片刻之间活转过来,好像再次有了机会在舞台上走一圈。以往他们在历史上只有一次表演的机会,但后世之人再现他们的努力也并不持久,他们会迅速地再次躺倒在历史的阴影中。

现实生活并不是为了检点先人遗产而准备的。与人一样,国家也有其支付得起的理想。

图谋称帝的袁世凯

袁世凯戎装像旧照

袁世凯

历史学者曾言,君主政体之所以能够成为强大政权,在于它是明白易懂的政权,大多数人都理解它,却几乎不知道究竟还有什么别的东西。这段话放在清末民初的时候可能非常合适,国家有个皇上,一切由皇上做主,这是2000年来国民习惯的东西。

关于袁世凯,野史上有一些好玩的说法。这个家伙曾下令让儿媳妇们全穿上红裤子,这样他就不会错把儿媳当作下人随便调戏了。他说红色会让他想起革命党,敬而远之。他的一个手下,家有一妻一妾,总吵架,就向妻妾成群的袁世凯请教怎样处理家庭矛盾。袁世凯说,一妻一妾太少,再多娶几个就好应付了。

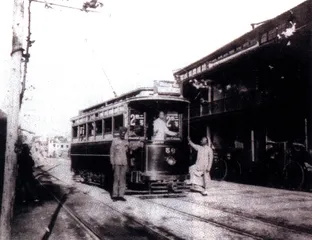

澳大利亚学者冯兆基所著的《军事现代化与中国革命》一书中说,小站练兵是中国军事走向现代化的一个标志,在此之前,西方人对中国军队的评价是“质量差到不足挂齿”。袁世凯因此被看作是一名抵御列强的官员。而袁世凯自己却说,练兵主要练绝对服从命令。我们一手拿着官和钱,一手拿着刀。服从就有官和钱,不服从就吃刀。这是一个绝顶聪明的权力之上者,他依靠李鸿章对他的信任爬上第一台阶;靠出卖戊戌变法爬上第二台阶;在关键时刻又凭借着军事实力与革命党南北议和,终于成为大总统。但也正是这个人,周旋于晚清权贵之中,最后借各种势力一步步瓦解了晚清统治。也正是这个人,创办现代陆军,倡议废除科举并在直隶大力兴办新式学堂,雷厉风行地推广各种有利于工商、矿产、铁路等实业的政策。在天津引进外资创办有轨电车和电灯。使直隶一跃而为当时实行“新政”的模范省份。能够办成这些事情缺少的不是想法,而是银子,袁世凯正是筹集款项的高手。后人大多只看到袁氏靠北洋军起家,却忽略了他在社会改良中博得的声誉以及举办名类新政事业极强的实际操作能力。他第一次出卖戊戌与第二次出卖满清,均是在实力对比上作出的果断决策,也有人认为,这种决策让中国现代史少流了许多血。

《八十三天皇帝梦》,从书名就可以看出编著者的态度,但这本书中收有袁世凯的女儿袁静雪、袁世凯的亲信唐在礼等人的回忆文章,唐在礼参加了接受清帝逊位诏书的仪式,并把逊位诏书交到了袁世凯的手中。

“中华民国是一个非常幼小的婴孩。必须加以看护,不能叫他吃不易消化的食物,或服那些西医所开的烈性药物。”这是大总统袁世凯接见美国驻中国公使保罗·芮恩施说过的话,他好像对这个比喻很是得意。保罗·芮恩施在他的著作《一个美国外交官使华记》开头这样描述:“袁世凯是中华民国的大总统,他身材矮胖;但脸部表情丰富,举止敏捷,粗脖子,圆脑袋,看来精力非常充沛。”当时,袁世凯是全世界共和国总统中年薪最高者,他的法定年薪是36万银元,而美国总统年薪只有7.5万美元,折合15万银元。除此之外他还每年有公费48万银元,交际费36万银元,随时可以写条子到财政部控制的中国银行、交通银行提款。

这位公使对中国的第一印象是——“袁世凯是一个以个人权力进行统治的统治者,他的统治理论和专制君主一样,相信人民的希望系于他一身;中国本身是一个个人主义者的国家,在这些个人主义者中间还没有一致的民族意识,没有天生的爱国思想,也没有个人对他们的政府克尽职责的传统习惯,他们也没有亲身参加制订他们生活的法律的想法。”

保罗·芮恩施描述了中南海的风光,他认为袁世凯是怕被暗杀才住在这个保留了许多皇室风格的地方。而袁静雪女士在回忆录《我的父亲袁世凯》中说,袁世凯是“活着进入新华门,死了抬出去了”,他深居不出的原因是怕暗杀。

美国公使参加了袁世凯的葬礼,他注意到袁世凯的祭品中还有黄马褂、西方的葬礼进行曲与喇嘛的祈祷文相交互,“表征着许多不相称的观念和实践,这些也都体现在这位死去的领袖的个性中”。他说,搞这类仪式和壮观场面方面中国人是无与伦比的,他从送葬队伍中拿了个纸钱当作纪念品。在举行典礼后的当天下午,他拜访了新总统黎元洪,黎元洪没有居住在中南海里,新总统的书房也装饰简单。

从他的记述中,看不出来袁世凯的葬礼上出现了谁的挽联。这种特殊的文学样式很像是写作者给死者下的一个判断,好像是人物新闻中最重要的一段导语。杨度给袁世凯的挽联是这样写的:“共和误民国,民国误共和,百世之后,再平是狱/君宪负明公,明公负君宪?九泉之下,三复斯言。”《杨度集》的注脚中写道,此挽联有另一版本,说:“共和决误中国,中国不误共和。君宪不负明公,明公实负君宪。”

梁启超旧照

梁启超

1902年,梁启超在上海的一家报纸上发表小说《新中国未来记》,他预言“大中华民主国”在1912年成立。小说讲到国庆50周年,也就是1962年,“大中华民主国”已经是世界强国之一,汉语也是世界上较为通行的语言,许多外国使节来华表示祝贺,据说写得有些四夷臣服的意思。这部小说被当作中国少有的“未来派小说”之开山,后继者有王小波的《白银时代》。文学评论家云,我们少有未来小说是因为我们的想象力不够发达。

小说《新中国未来记》只写了5回,连载了十几天也就不了了之。但这部小说预言了“大中华民主国”将在南京建都,第一任总统叫罗在田,第二任总统叫黄克强。1912年,梁启超在上海发表演讲时提到了这部小说,他解释说,罗在田就是爱新觉罗氏逊位,黄克强,就是黄帝子孙能自强自立之意。他说这个虚构的黄克强居然和革命家黄兴黄克强同名,“乃至与革命伟人姓字暗合,若符谶然,岂不异哉!”

这部带有政治意味的小说表明了梁启超的政治思想,他希望皇帝逊位,被民选为总统。这位对中国历史有深刻研究的学者认为,在当时的中国,以暴力推翻满清政府,不能得到民主共和,反而会是更专制的统治。他说过:“历史上久困君主专制之国,一旦以武力颠覆中央政府,于彼时也,惟仍以专制行之。”他的《开明专制论》中说:“今日中国国民未有可以行议院政治之能力也。吾于是敢毅然下一断案曰:故今日中国国民非有可以为共和国民之资格也,今日中国政治非可以采用共和立宪制者也。”梁启超认为,经过2000年专制统治,中国人在政治上没有主动性,没有自治的习惯,自私,没有集体生活的训练,没有公益心,不尊重社会秩序,而革命必将动员千万下等社会之人群,非但不能培养尊公益与重秩序的心理,反而会更大地破坏它。

在实权角逐中只能作为幕僚轻手轻脚出入的中国知识分子因为自身缺少足够的重量,往往因为实力政治的利用与出卖而成为极为尴尬的角色,梁启超、杨度无不如此。美国学者约瑟夫·阿·勒文森在《梁启超与中国近代思想》一书的序言中说:“梁启超的牢笼是一种意境,它是由许多无法避免的矛盾言行、各不相容的思想交织而成的。”要理解和认识这位大思想家,这位当年理论界的领袖,也许要读太多的书。

如果我们不能从文化上深入地理解他所经受的“爱国主义精神分裂症”,他在中国旧思想与西方新思想间的跋涉,那梁启超的死亡也带有一定的寓言意义——1929年1月19日,梁启超病逝于北京协和医院,终年57岁。1926年2月,梁启超因尿血症久治不愈,住进协和医院施行手术。不料发生医疗事故,医生错把好肾切除,留下一颗坏肾。作为一名受害者,梁启超没有打官司,还写文章为“协和”开脱。反而是徐志摩等人在对“协和”口诛笔伐,梁启超这样做是怕社会上的人们失去对西医的信任,他把西医看作是科学的代表,认为维护西医的形象就是维护科学。

1908年上海出现的第一辆有轨电车

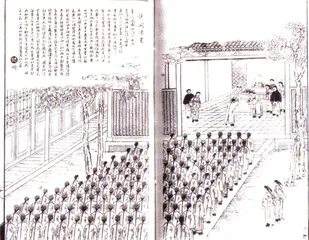

《点石斋画报·公车上书图》

1914年,梁启超发表《吾今后所以报国者》一文,表示愿从事学术,放弃政治。1920年他才真正做到这一点。他在给孩子们的一封信中这样说过:“中国病太深了,症候天天变,每变一症,病深一度,将来能否在我们手上救活转来,真不敢说。但国家生命、民族生命总是永久的(比个人长的),我们总是做我们责任内的事,成效如何,自己能否看见,都不必管。”

庚子议和时李鸿章旧照

慈禧六旬旧照

1912年2月12日,清廷颁布了退位诏书

辛亥革命前的历次起义形势图

孙中山

有一个场面,多次在关于孙中山的电影和电视作品中出现,那就是1911年12月25日上午9点45分,孙中山乘坐“地湾夏号”抵达上海。这是武昌起义胜利后,孙中山回国的情景,那一天细雨如织。孙中山回顾说:“当予未到上海之前,中外各报多传布予带有巨款回国,以助革命军。予甫抵上海之日,同志之所望我以此,中外各报馆访员之所问者亦以此。”

《孙中山年谱长编》记载,孙中山在当天下午回答《大陆报》记者提问时说:“革命不在金钱,而全在热心。吾此次回国,未带金钱,所带者精神而已。”

在此前一个多月,孙中山在伦敦对英国《滨海杂志》说:“不论我成为中国名义上的元首,还是与别人或那个袁世凯合作,对我都无关紧要。我已做成了我的工作,启蒙与进步的浪潮业已成为不可阻挡的。中国,由于它的人民性格勤劳和驯良,是全世界最适宜建立共和政体的国家。”

在1911年12月25日孙中山回到上海之前,他曾经多次发动起义,试图推翻满清政府。他相信,既然两万名外国士兵在1900年就能让清廷逃亡,那么革命党人也能做到这一点。在这一天之后,孙中山还会继续他的流亡生涯并再次发动革命与讨伐。不过,在12月26日的同盟会最高会议上,他们讨论的是总统制内阁制哪一个更适合中国现实。对这次会议的记述,向来有不同的版本,有一点是清楚的,即宋教仁主张内阁制,孙中山主张总统制,不同记述的分歧之处在于他们之间是否有过争吵,争吵的激烈程度如何。会议以推举孙中山为临时大总统而作为结论。但很快,孙中山就将总统的职位让给了袁世凯。

历史学家说,新意识要从无所不在的旧意识中挣脱出来,就必须义无返顾地拒绝它,而且不惜矫枉过正,并为此付出沉重代价。就像战斗中的士兵,既不乞求饶命也不赐予慈悲。但最终,他们常常不得不反过来同曾经给予他们生命、给予他们据以反抗它的理想的旧秩序讲和。

1912年10月,孙中山从北京回到上海,出席国民党欢迎会时发表讲话说:“革命起于南方,而北方影响尚细,故一切旧思想,未能扫除净尽。是以北方如一本旧历,南方如一本新历,必新旧并用;全新全旧,皆不合宜。故欲治民国,非具新思想、旧经验、旧手段者不可,而袁总统适足当之。”

在与君主立宪派的辩论中,孙中山喜欢用的一个比喻是“火车”,他说中国从未有过火车,但要用火车就该使用先进的技术,而不能使用欧美几十年前的旧东西。不论火车还是政府形式,都应该采取最先进的形式。在与袁世凯达成妥协之后,孙中山倒真是接受了为国家兴修铁路的重任。

美国学者史扶邻在《孙中山与中国革命的起源》中说:“他曾经为远大的目标——一个现代的、强大的、独立的、民主和社会主义的中国而奔走呼喊。虽然这些目标尚未变成政策条文,但作为口号赢得了广泛的支持。孙中山长期追求权力的失败也具有代表性,每一个与中国软弱和落后互为表里的人都出卖他:文人学士、官僚、军阀、特别是列强。”

史扶邻特别强调,在同时代,许多寻求权力的人在受到打击后一蹶不振,而孙中山总是失败了后再来。史扶邻说:“研究孙中山真正的学说是不会有太大收获的,因为他不是一个伟大的思想家。他是一个即兴诗人,而不是一个哲学家。当我们承认,是由于他的政治风度,而不是由于他的思想使他与众不同时,这并不贬低他在历史上的作用和他个人的英雄行为。”

伟大的领袖总是会留下充满争议的遗产,许多政治派别都会对他进行符合自己要求的阐述和分析。

华兴会领导人黄兴

华兴会创始人之一宋教仁

黄兴、宋教仁

昔日武将也有文采,而且更有一般文人所没有的霸气,黄兴有“题武昌开国纪念会联”:“百折不回,十七次铁血精神,始有去年今日;一笔勾尽,四千年帝王历史,才成民主共和。”黄兴与孙中山,在辛亥革命构成了著名的孙黄。有人认为黄兴在中国革命史上的作用因孙中山而被遮蔽,孙中山主要依靠了其在军事与道德力量上的实力,这位立志以尚武精神实行民族主义的实行家在一生不断地发起武装起义中不断牺牲权力。但黄兴在整个现代史中,既缺少思想也缺少蛊惑人心的言论。在他的理想中,“国家社会主义”与“民生主义”常常混为一谈。他说:“民生主义,亦即国家社会主义。世界共和国以法美为先河,今其社会皆嚣然不靖,是政治革命后必须社会革命也。苟实行民生主义,则溶政治、社会于一炉而革之。”应该说,孙中山、宋教仁、黄兴的三者构成了共和史中极为重要的铁三角,假如没有宋教仁被刺、黄兴病亡,之后的民国史大约就不会是今天这个样子。但历史常常不以人的意志为转移。黄兴不可能成为革命思想的旗帜,同样,宋教仁的思想,在中国当时的现实下,也只能是年轻的理想主义。

黄兴在日本习武,宋教仁在日本开始研究政治制度,并开始为未来的共和国做思考,他说:“破坏容易建设难,我看同志从事于破坏一途的太多,对于建设,很不注意,将来要组织共和国,不是玩笑的事。”

据《宋教仁传》记载,1906年孙中山等人在日本制定《革命方略》,首篇为《军政府宣言》,规定革命后要经过“军法之治”、“约法之治”然后才过度到“宪法之治”,而“军法之治”和“约法之治”合起来长达9年。宋教仁对日本的状况做了这样的概括:“日本之政治,号称立宪几三十年,而犹不能脱少数人垄断专制之习,左右国务者,总之不离乎藩阀武人者近是。”他担心军人干涉政治,要区分革命党与执政党,他曾经这样对比同盟会与国民党,“以前,我们是革命党;现在,我们是革命的政党。以前,是秘密的组织;现在,是公开的组织。以前,是旧的破坏时期;现在,是新的建设时期。以前,对于敌人,是拿出铁血的精神,同他们奋斗;现在,对于敌党,是拿出政治的见解,同他们奋斗。”

在筹划黄花岗起义之时,宋教仁就有约法的打算,武昌起义后,他与黄兴同赴武汉,起草了《鄂州约法》,这是中国历史上第一部具有近代意义的宪法草案,共60条,其中“人民一律平等”、“人民自由保有财产”、“人民自由居住迁徙”、“人民自由言论著作刊行并集会结社”等条款,寥寥数字,却在心中孕育多年。1905年,宋教仁就在《醒狮》杂志上发表“西太后之宪政谈”,痛斥清政府立宪之虚伪。而在《鄂州约法》中,宋教仁初步构架了政务、议会、司法的三权分立。

宋教仁一贯主张责任内阁制,他说:“内阁不善而可以更迭之,总统不善则无术变易之,如必欲变易之,必致动摇国本。”他强调民主国家的政治权威集中于国会,只要在国会里获得半数以上的席位,国民党就可以施展才能。他主张多党制,“故一党在朝,发展其政见,必有一党在野批评其得失,研究其利害,监督之以使政府不敢为恶。”“进而在朝,就可以组成一党的责任内阁。退而在野,也可以严密地监督政府,使它有所惮而不敢妄为,应该为的,也使它有所惮而不敢不为。”

1912年冬天到1913年春天,民主宪政在中国国土上短暂出现,尽管议会选举对选举资格作出了关于财产和教育程度的限制,尽管只有10%的人参加了投票,但这次选举还是中国第一次具有实质意义的直接、公开的选举,也是惟一一次由选民自己投票选出国会两院的议员。

武昌起义爆发后,清吏狼狈登车出逃

被革命军攻克的武昌湖广总督旧照

宋教仁在上海车站被刺身亡

1913年2月,宋教仁即将成为内阁总理,他在上海口述起草《代草国民党之大政见》,《民立报》记者徐血儿笔录,他说:“民国成立,已届年余,而政治之纷忧,无一定策画如故也,政治之污秽,无扫荡之方法如故也。以若斯之政府,而欲求得良善之政治,既不可能,亦不可望也。”

以当年之现实,兵权在握的袁世凯固然不将议会放在眼里,而革命阵营中的陈炯明等人也不知民主为何物,1913年时任众议院议长的汤化龙说:“倘许我作愤激语,谓神州将与先生毅魄俱沉。”

在《宋教仁集》中,紧随着洋洋洒洒的“大政见”之后,是他遇刺后发给袁世凯的电报:“伏冀大总统开诚心,布公道,竭力保障民权,俾国会得确立不拔之宪法,则虽死之日,犹生之年。”