杨天石谈孙中山

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

三联生活周刊:您对《走向共和》这部电视剧有何评价?

杨天石:我对这个电视剧评价很低。李鸿章的形象过于完美了,他治军严明,熟知天下大势,对日本海军实力了如指掌,而与之相对立的主战派翁同龢等人则头脑昏庸,只知说大话。其实李鸿章手下的淮军和北洋海军都很腐败。看来,编剧不喜欢“主战派”,也不喜欢“维新派”。在历史上,康有为在总理衙门和荣禄、李鸿章等人有过一次真正的辩论,但编剧不去写,却虚构了一场康有为在朝廷上有关改服饰问题的辩论,这样,维新变法就成了一场闹剧。戊戌变法是中国近代史上第一次全面的改革运动,康有为设想的改革已经涉及经济、文化、政治等多方面的内容。不知为什么,编剧似乎总想给主战派和维新派抹点黑。此外,这出戏还有许多历史常识方面的硬伤。

三联生活周刊:对孙中山这个形象的塑造呢?

杨天石:电视剧里,孙中山冒冒失失、卤莽蛮干、有勇无谋。比如写他当面去劝李鸿章搞革命,这不符合情理。实际上他是向李鸿章上书,提出改良主义主张。编剧太热衷于写宫廷秘史了,比如“丁未政潮”,对袁世凯和瞿鸿机的权力斗争,写得很充分,相反,对革命党人着墨比较少,孙中山为何提倡“共和革命”,没有得到充分表现,他的行动就不大好理解了。

《走向共和》里孙中山有一句台词不错,那就是孙中山在建立民国政府时所说的“不相信任何个人”。这是对制度建设而言的。是相信人?还是相信制度?看来还是应该相信制度。有了严密的监督、制衡制度,才可以保证个人不犯或少犯错误。没有监督、制衡制度,权力得不到制约,错误就会愈犯愈大。有一段时期,我们相信个人曾经到达登峰造极的地步,其结果是造成了民族的大灾难。

三联生活周刊:在您的学术文章中,您说孙中山是个平民知识分子革命家,而不是资产阶级革命家,这样的区分意义在哪里?

杨天石:我这样说,主要是为了准确地说明历史实际。辛亥革命时期,中国的资产阶级是拥护立宪派的,比如张謇,就极力主张君主立宪。在武昌起义之后,资产阶级普遍拥护袁世凯,害怕孙中山“过激”。我们看一个政治家的阶级立场,主要看他的“利益关注”。孙中山一直主张,中国经济发展不能走西方老路,要尽力避免资本主义祸害。他批判资本家剥夺“平民生计”,主张“节制资本”,防止资本家垄断国计民生。在政治思想上,他在民国初年就认为法国、美国的民主是富人的民主,后来进一步提出民主应该“为一切平民所共有,非少数人而得私”。这些地方都说明,他的利益关注所在是平民。

过去,我们常常将政治家对历史人物的判断搬进历史著作而不作任何分析和论证。例如列宁曾经说孙中山的“平均地权”思想,主观上是社会主义,实际上是彻头彻尾的发展资本主义的纲领。我们以为那是无须证明的真理,照搬照引,不去说明为什么。其实,俄国和中国的土地制度有很大的不同,列宁是根据俄国情况所作的判断。

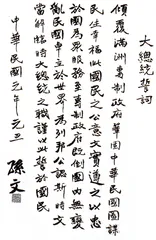

1912年1月1日,孙中山宣誓就职,随即发布《临时大总统宣言书》,定国号为“中华民国”,改用阳历。图为孙中山就职时宣读的“大总统誓词”

三联生活周刊:孙中山的政党思想有什么演变?

杨天石:民国初年,孙中山主张多党政治,主张法治。他的“党治”思想是20世纪20年代才有的,是他的苏联顾问鲍罗廷带来的。那个时期,孙中山觉得苏俄的一套办法好,从“法治”转向“党治”。但是,孙中山只是开了个头,后来,国民党的“党治”、“党在国上”是在胡汉民、蒋介石手中完成的。

三联生活周刊:历史并没有给孙中山机会让大家看看他的治国才能到底怎样?

杨天石:是这样,但孙中山的思想还是有很深刻的地方,过去我们认为他软弱性的地方,恰恰反映了他的政治智慧。比如他的开放主义。孙中山主张引进外国资本、外国的人才和外国的技术,这与我们现在改革开放的思路有一致之处。再比如,他主张调和社会主义和资本主义这两种经济进化能力,利用外国的资本主义建设中国的社会主义,也是一种先见之明。他认为,当时的中国实业尚未发达,只能师马克思主义之“意”,而不能师马克思主义之“法”,还不能搞社会主义,只能搞他的“民生主义”。孙中山认为他的“民生主义”和列宁的“新经济政策”一模一样,这是很值得注意的现象。孙中山比较注重“调和”在社会发展中的作用,认为推翻一个政权要靠武装斗争,但发展经济,要靠“大多数的经济利益相调和”,这也是很可注意的,总不能无穷无尽地斗争吧!。孙中山还是第一个提倡研究现代资本主义的人。他没有像列宁那样断言资本主义已经腐朽没落,而是认为资本主义还在发展。他说,美国“福特”汽车工厂提高了生产效率之后,资本家对工人的剥削没有加重,工人的工时减少了,收入倒增加了,这是马克斯未能看到的局面,孙中山主张对这种情况,要“详细研究”。

157612 (杨天石:中国社会科学院近代史研究所研究员,《百年潮》杂志主编)