思想工作:沈宏非:谈谈痰

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

因SARS之故,近对咳嗽、吐痰、打喷嚏及吐口水诸事较为敏感。夜深人静,月黑风高,就连QQ好友上线的那两声从前听来意味深长的咳嗽提示音,也令人心惊肉跳。

咳有干咳,未必有痰,但在通常情况下,咳为痰之先声。尽管在早前的SARS诊断中,有痰之湿咳即表示无“炎”,不过,无咳之痰后来也被证实为SARS病菌之强势大众传播媒体。为了防疫,京沪穗等地最近都相继提高对随地吐痰的罚金。虽然“病从口入,祸从口出”依然是可信度极高的中式进出口规条,但重罚能否有效控制吐痰,有待进一步观察,至少我个人是持保留态度的,我越来越不相信吐痰只是生理、道德或个人卫生习惯那么简单。

中医相信,痰的生成受情绪影响,与精神活动有关。“痰迷心窍”里的“心”,即老外说的脑或思想。病例见范进的Case:“只因他范老爷欢喜得很,痰涌上来,迷了心窍;如今只消他怕的这个人来打他一个嘴巴,说:‘这报录的话都是哄你,你并不曾中。’他吃了这一惊,把痰吐了出来,就明白了。”也就是说,情绪上的喜怒都会致痰。或因喜而起,或受惊而出,反之亦然,一口痰从酿成到吐出,其间经历了一个大开大阖的“心路历程”。

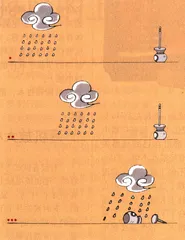

虽不能断言思想问题乃一切吐痰的源头活水,不过吐痰曾是一种表演,具有中国气派的身段和姿态,属于克莱夫·贝尔说的那种“有意味的形式”。林语堂先生写道:“一个有教养的清朝官吏,其谈吐也很悦耳。他的话以一种美妙的声调表现出来……你也应该观察清朝官吏大笑或吐痰的样子,那真是美妙无比。吐痰的动作普通是以三个音乐的拍子去完成的,开头两个拍子是吸进和廓清喉咙的声音,以引出最后吐出痰时的拍子;吐出痰时的动作是急速有力的:‘连音’继之以‘断音’。老实说,如果吐痰的动作以审美的方式完成,我并不以喷到空气中的微菌为意。”

表演之外,痰在汉语中还可能是一种秘密的话语,一种有声的“痰话”,无言的“言谈”,吐痰代表着一个人的谈吐。当“开头两个拍子”响起,打拍子的人基本是倾向于有话要说的,一口浓痰既出,要说的,就算说了,同时又等于没说。事实上,咳嗽在汉文化之外也常常被用做暗示或表态(在《谁想成为百万富翁》弊案的法庭审理中,192个英国咳嗽就是关键的呈堂证供,事见《三联生活周刊》239期报道),惟吐痰为中华独有,并且跟咳嗽有机结合,生成无穷之奥义,家事国事天下事,都有可咳可吐之处。《官场现形记》第五十八回,因为一件棘手的涉外刑事案件,驻京外国公使前往总理各国事务衙门交涉,提出无理要求,要求中方照办,当时总理各国事务官员表态如下:“王爷又咳嗽了一声,各位大人亦都咳嗽了一声,但是也有吐痰的,也有不吐痰的。”非常无厘头,但是此中大有足以忘言的真意。咳吐成珠,即便成不了珠玑,也是口头禅,无字禅,呈自本心,发自肺腑,不立文字,不合语言,改临济义玄禅师一字,这叫“有时一吐如金刚王宝剑,有时一吐如踞地师子,有时一吐如探竿影草,有时一吐不作一吐用。”《五灯会元》卷十一)

或曰:吐痰无罪,恶在随地。也是,自19世纪末以来,一切针对吐痰的官方戒律无不以“随地”为祸首。痰盂是一个完美解决方案。据光绪二十五年颁《京师大学堂禁约》:“戒咳唾便溺不择地而施。屋宇地面皆宜洁净,痰唾任意,最足生厌。厅堂斋舍多备痰盂。便溺污秽,尤非所宜。是宜切记,违者记过。”咳唾便溺不择地,与口不择言同罪。不过在我们的日常生活中,痰盂基本上是一件私器而不能公用。如何在没有痰盂的情况下正确吐痰?民国二十三年二月十九日,蒋中正在南昌行营演讲“新生活运动之要义”时推介如下:“日本人从前也是随便吐痰的,但是自从维新以后,一般国民吐痰,就吐在自己随身所带的纸头内。至于西洋人吐痰,他们也在随身携带的手帕内。”如果说吐痰入盂大大削弱了话语的公共性,那么以纸头、手帕包痰,则相当于把“痰话”改为记录和书写,彻底丧失了口腔表达的初衷及快感。换句话说,吐痰不随地,犹如杀人不放火。不管是灭迹还是留痕,都是为了把事情搞大。不吐则已,吐必随地,地则不分南北东西,必以公共场合为佳。

没有一种老生常谈能老得过痰。从洋务运动到新文化运动,从新生活运动到移风易俗爱国卫生运动,搞来搞去还是老一套,谈来谈去还是那几句,几几乎就谈出一部六祖“痰”经来,再老的老生,也给活活谈死掉了。方法上,体用的搞过,法西斯蒂的搞过,群众运动的搞过,废了皇帝,废了太监,废了小脚,废了包办婚姻,偏偏废不了这口痰。事情也许正如辜鸿铭所言,随地吐痰乃吾人重精神而鄙物质之表现。个人的一点补充是,在中国,只要是涉及到口腔的活动,都不是说废就废的。