百分之三比例的百分之十影响力

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

科学是喜爱用数字说话的,比如,“北京的人口不过是全国的百分之一”,这是4月底一位著名流行病专家的说法。按统计学的观点,每年死于流感的人远远多于SARS;从历史的角度,1918年的大流感爆发夺去了4000万生命。把这些数字连缀起来,你就会发现令我们寝食不安的SARS,得上的几率与中彩票的几率相仿。这些数字,似乎都是摘掉口罩快乐起来的理由。但在北京,没有人会因为4月底的这些可爱的数字而选择轻松地生活,因为对于北京人,你就是百分之一里的百分之百,对于一个染上病毒的患者,受到的打击也是百分之百的。

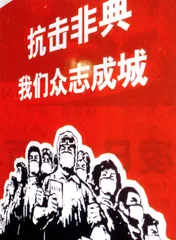

接下来的日子我是在云南,这片被当地人称为五块净土之一的地方度过的。这时候才学会了在“不在场”的情况下思考问题。身边没有一例病历,不用戴口罩了,但只要打开电视,却还是如同身处北京。这里统共47个电视频道,12个是中央电视台的,并且囊括了所有的严肃的题目。尤其5月1号开播的新闻频道,24小时轮番轰炸,的确使你感觉到舆论的力量——你虽然离开北京,但必须和北京人民同呼吸。要知道,中央电视台的记者编导都生活在那里,他们的情绪主导了全国广播业的气氛。生活于是有了截然不同的反差,一是小汤山医院的壮烈而斗志昂扬的镜头,一是傍晚的街头,四处游弋着人群的春城日常景象。

去年,北京的国民生产总值首次达到了3000亿,在全国10万亿的比例是3%,仅从经济上看,每个人携带的能量是全国平均数的3倍。当然,从医生的角度,一个生命就是一个生命,没有高低贵贱之分,这里讨论的只是北京的非典对全国经济的影响,不得不引用这样的数字。北京的疫情使国内股票市场一周之内失去了7%的市值,最多的时候接近10%,即使北京的上市公司都停工,按理说也不会给全国的股票市场造成这样的损失。可见除了实质的GDP,北京经济对全国的影响力还要大,至少心理上造成的影响非同一般。这方面的论断有广东和香港的非典疫情为证:在发现疫情,事态不断扩大的2月和3月,国内市场是不断上升的,行情表现为近年来少有的声势,人气在4月初基本聚集成功。

无论在北京还是在云南,SARS的影响都难以回避

北京的疫情显示出如此不同一般的摧毁投资者信心的力量,当然也和舆论对非典的处置有关。起初全国受众从新闻里获得的信息全是抢购板蓝根、食醋之类的商品,大脑里反应出的图景更像一场闹剧,自然不与自己的理性投资行为联系在一起。4月下旬新闻转向,才使人意识到SARS病毒的感染能力和战胜它的难度,每天增加上百名的数字更使人有生命不在自己手中的感觉,于是引发了投资者近乎绝望的反应。

科学地还原事实,SARS病毒应该是先变异,再在人群中一传十,十传百这样逐渐扩散开来的。群众接受这样的事实,也应该有一个渐变的过程,但信息的传播却似乎不是这样线性、逐步增长的,而是跳跃性的。尤其有互联网和电视广播网的强大传播力量,一个有潜在影响的消息会突然成为爆炸性的新闻。回想4月20日后的新闻报道,很容易让人想起“9·11”事件。“9·11”是完全突发,没有一点儿征兆,在投资者的头脑里也没有一点可资借鉴的信息。SARS早有了一系列的心理铺垫,但报道的内容和方式却存在一个突然的变化,使受众始料不及。市场表现上两个市场也有相当多的类似的地方:都是随着消息出现巨大的抛盘,但不是一天就跌到底,而是经过了好几天,一旦这个突如其来的震惊被完全消化了,市场出现了幅度相当大的恢复性反弹。这样看,投资者对SARS的反应,更像对突发事件的反应。承袭这个逻辑,不久我们就会看到股票市场步入原有的上升进程中。

突发事件当然也有不同,“9·11”是瞬时爆发,留下长久影响,像地震。SARS却是个长期的过程,像洪水,甚至更长期,直到人类找到根治的方法。上个世纪,人类开始普及卫生防病的一系列方法,1918年大流感那样的惨重损失再也没有出现过,尤其在文明社会,即使不能治愈,完备的社会组织和卫生防范系统也能把疫情限制在小范围。200年的工业文明已经使人类从一场洪水,一次大规模爆发的瘟疫,或者一场战争都可以对人类发展的进程带来毁灭性的打击的蒙昧状态中走出来。股票市场,也基本在这个时期保持了连贯上升的势头。SARS自然也不会改变我们经济长期的发展。美国9家金融机构估计SARS病毒将使亚洲今年经济损失106亿美元,最近的一项预测,亚洲将因SARS损失260亿美元,所有这些都不过是“9·11”的零头。

即使在五块净土之一的云南,实质经济也受到了影响,游客寥寥,本地人光顾的娱乐场所也客流减半。但长远看,北京,一个千万级人口的城市,一个20天的时段,无论怎么看都算不上是一个大的范围,大的时间跨度。它会留下长远的影响,却改变不了我们成为文明社会的进程。