切尔诺贝利的第17个祭日

作者:李三(文 / 李三)

2002年4月,遇难者的家属在基辅为他们的亲人举行纪念仪式

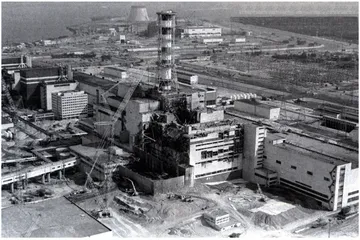

事情发生于1986年4月26日凌晨1点23分,切尔诺贝利核电站4号机组发生爆炸,其威力相当于500颗美国投在日本的原子弹。核电站位于前苏联(现乌克兰境内)基辅以北130公里接近白俄罗斯边境的一块平坦沼泽地上,爆炸发生后,4号核反应堆很快熔毁,值班员瓦列里·科迪姆丘克一瞬间就被灼热的热浪夺去了生命。

在这场事故中,8吨多强辐射物质泄出,污染了5万多平方公里土地,320多万人遭受核辐射的侵害。事故发生后,4号机组被用钢筋混凝土封起来,电站周围30公里以内的地区被定为“禁区”。

这次事故是发生在该机组计划停堆检修,做一个透平发电机运行状态试验的过程中,反应堆出现突然的功率波动导致反应堆毁坏和堆芯积累的一部分放射性物质释放到大气中。

4月27日到5月10日,一项紧急的措施启动了。前苏联一个专家组开始用军用直升飞机投放硼、白云石、砂子、粘土、铅的混合物来覆盖毁坏的反应堆。短短十余天的时间里,直升机共投放了约5000吨的材料。结果反应堆被一层能强吸收气溶胶粒子的松散材料所掩盖。接着,又在反应堆外面匆匆忙忙浇了一层很厚的混凝土。到5月底,放射性排放终于降到每昼夜几十居里。

“石屋”的危险系数在逐年加大

对这个仓促而就的“石屋”,乌克兰基辅建筑学院的专家并不很信任,这些年来,他们多次呼吁,这个“石屋”不符合新的国际核电站抗震标准,不能经受7级左右的地震。“石屋”的原设计寿命是30年,但许多专家认为,即使不发生地震,这座“石屋”也危机四伏。

当年核泄露发生时,反应堆周围高强度的辐射使建造“石屋”的工人们根本无法深入施工,因此在反应堆上方留下了总面积2000平方米的空穴;另外,劣质混凝土壁也出现了裂缝。按照西方把反应堆“完全封闭”的要求,近年来乌克兰对“石屋”补了又补,乌克兰环境部长认为,正是这种缝补的做法使问题变得棘手,结果是反应堆里的高压水流不出来,严重腐蚀内部的金属结构,而这些硬伤有可能导致“石屋”崩塌。

俄罗斯原子能部长鲁缅采夫4月22日在莫斯科举行的一个新闻发布会上说:“极有可能会发生的情况是:防护罩顶棚坍塌,或者防护罩支柱倒塌。”

鲁缅采夫对“石屋”的了解并不仅仅是纸上谈兵,他在莫斯科核研究所工作多年,负责监视前苏联境内核电站的安全。他认为,由于4号核反应堆上的防护罩是在发生核泄漏极其危险情况下匆忙建成的,所以结构与强度根本来不及认真考虑,而前苏联解体后,乌克兰方面并没有人真正对“石屋”的强度做过评估。

1986年4月26日,切尔诺贝利核电站4号机组发生爆炸的资料图片

据说这座“石屋”里面潜藏着近200吨重的放射性熔质、尘埃、有毒物质和各种建筑碎片,其中只有3%在爆炸时喷射出来,其余的仍然在里面,“石屋”里面有610公斤钚、17公斤镅以及其他15种高强度放射性物质,其内壁也沾染了核辐射。一旦出现意外——4号核反应堆上的防护罩真的倒塌,产生的核辐射对于附近居民来说是致命威胁。

乌克兰核管理委员会负责人赫里斯年科日前接受了欧洲媒体的采访,当被问到“石屋”的现状时,赫里斯年科承认:“很不幸,‘石屋’的确非常危险。里面有太多的放射性物质,而混凝土防护罩并非防止辐射外泄的最佳屏障,混凝土不断吸收雨水,老化情况严重,防护罩多处钢梁遭侵蚀,防腐蚀层到处脱落。”他还承认,“我们没有按安全标准和相关规定对防护罩本身持续进行监视。另外,也没有对它潜在的威胁进行系统地评估”。

世界第八大奇观何时成就?

切尔诺贝利核电站核爆炸泄漏震惊了整个欧洲乃至世界,公众对用核能发电的安全性险些失去了信心。17年过去了,人们一直在为切尔诺贝利这个定时炸弹伤脑筋。

2003年夏天,美国贝切特尔国际系统公司公布了一项新设计,根据该设计方案到2007年将为切尔诺贝利4号核反应堆废墟建成一个重达2万吨的钢制大罩子。这个类似飞机修理库的庞然大物,高370英尺,相当于35层楼高,面积有3个足球场那么大。

1997年,在欧洲复兴银行的帮助下,西方七国集团、俄罗斯和乌克兰共同建立了切尔诺贝利“盾牌基金”,计划花10年时间,耗资7.68亿美元,建一个能够罩住切尔诺贝利“石屋”的坚实外壳。这个新外罩虽然不能遏制辐射,但具有防水、防尘的功能。设计寿命为100年。穹形钢体厚达40英尺,内部跨度803英尺,高330英尺。但在穹形顶部作业是一大考验。因为那里的放射线非常厉害,温度也太高。为此,专家组设想把顶部分成4部分,每部分约120英尺,然后在反应堆的两边建钢板滑轨,最终把这4块连成整体。如果实现,这将是世界上最大的可移动建筑。

设计师们深知,施工过程中的最大难将度是安装起重机、滑轮等,尤其不能随便实施挖掘,以免挖出放射物质。放射问题增加了工程的复杂性和难度。

要完全封住这块废墟,届时不得不借助机器人。最近,多国科学家联合设计出世界上最大的机器人——座封闭的高183米的钢金字塔,用来拆除核电站已废弃的部分并阻断核辐射。当然,这么大工程一旦启动,很可能将是一个“机器人团队”共同参与。

拆除工作开始时,先由4个较小的机器人组成的编队拆毁4号反应堆上的烟囱及旁边的辅助设施,目的是为了在建造金字塔期间最大限度地减少环境干扰,并能够把金字塔封闭起来,金字塔里面将永远保持“负压力”。这样做的目的是确保“石屋”里面的放射性尘埃不能向外面释放。

这项工程的主力将是内装的机器人起重机。机器人起重机按照编制好的程序拆毁已爆炸的4号反应堆及17年来埋藏4号反应堆的“石屋”。技术人员在很远的安全地带,用摄像机制导的遥控设施指挥和监视机器人的工作。

烟囱拆毁后,将用机器人操作和遥控的勘测车、挖土机、推土机和起重机来勘探已埋起来的反应堆各部分的位置,取回核燃料进行再处理,最后,把这些核废料运到更长久更可靠的长期贮藏地点。

科学家们预言,这项工程建成后,堪称世界第八大奇观。

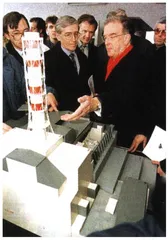

1998年4月,葡萄牙总统访问切尔诺贝利时参观了4号核反应堆的防护罩——“石屋”模型

如今,在切尔诺贝利那块平坦的沼泽地上,“世界第八大奇观”还只是一个“方案”。但流逝的时光似乎在默默抚慰着受伤的土地。玛林娜是自愿回到曾经遭受核污染的切尔诺贝利地区生活的老人之一。乌克兰政府规定“禁区”内不准人居住,但一些老人想在故土安度晚年,便偷偷返回居住地。他们在“禁区”内种菜、捕鱼和饲养家畜,尽管只能供自己食用,但目前有至少600名老人在“禁区”里过着这种“自给自足”生活。

乌克兰切尔诺贝利原核电站隔离区和强制迁移区管理局负责人霍洛沙在今年3月曾经证实,切尔诺贝利核电站原址的辐射指数2002年平均为45居里。这一指数是1986年该核电站发生核泄漏事故以来的最低值。