《走向共和》与历史上的李鸿章

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

电视剧《走向共和》的着眼点是梳理在中国从一个完整结构的封建王朝向现代国家转型过程中的复杂局面和身处其中的历史人物的所为。李鸿章作为这个转型过程开始时的重要人物,他的功过是非一直是一个焦点。对这个人物的复杂历史位置,历史学家的评价似乎更为谨慎。

《龙旗飘扬的舰队》的作者、专门研究中国海军史的姜鸣对《走向共和》的立场提出质疑,他认为:“作为历史剧,为了表明一种对历史人物新的判断,虚构了太多故事,功利性地要体现重写历史。过去李鸿章的坏名声主要是因为他签下了《马关条约》和《辛丑条约》。因为《马关条约》的直接负责人是李鸿章,所以丧权辱国的名声也就归在他身上,这是一种把历史简单化。其实甲午战争的失败是当时中国国势注定的,当然军事指挥上的问题也有,但更重要的是当时的复杂局面。八国联军之后的《辛丑条约》赔出去4亿两银子,但引发事件是义和团。那时候李鸿章在广东,八国联军打进北京,朝廷没办法了,请李鸿章来收拾局面,与洋人谈判。而孙中山也在请李鸿章留在广东,与朝廷独立。李鸿章权衡利弊,还是到了北京,因为他毕竟是一个有责任感的人。坏名声是因为他的妥协立场,李鸿章清楚地知道,必须妥协,尽量不打仗,才能给中国一个发展的时机。现在的电视剧看到了这一点,想从新的角度来看待李鸿章,但是做得太过,对这个人物同样简单化。李鸿章不会那样清正廉洁,他不仅办洋务,也的确崇洋,他是吃西药不吃中药的,胃出血临死的时候请的也是西医。那时候的西医还没有抗生素,不是今天的西医能比的。”

上海社会科学院清史专家杨国强说:“对李鸿章,我们很难用现代人的想法去理解,无论如何李鸿章基本上还是一个士大夫。他和袁世凯不一样,袁世凯不是读书人出身,其父是淮系领兵的,所以是靠能力高升,心中没有读书人那种不可亵渎的东西。李鸿章是从科举上来的,士大夫的原则是为天下着想,而没有后来的民族国家概念,天下以君主为代表,所以他在近代化过程中做的都是‘取新卫旧’,后来才有‘中体西用’之说。”

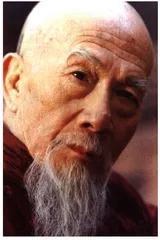

电视剧《走向共和》中李鸿章人物造型

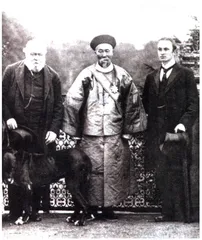

1896年时的李鸿章(中)

10年来一直在编辑整理《李鸿章全集》的清史专家翁飞说:“清王朝其实有两大段,前一段,是专制王朝的集大成,政治、经济制度都很完整。尤其是设立了军机处,相当于秘书处,可以更有效地完成中央集权的垂直管理。一个知府领着50名左右衙役就能把一个地方管理得井井有条;整个军队,八旗、绿营加起来不足100万人,能控制得很好。鸦片战争以后,由工业文明带来的强大是当时中国不得不面对的局面,是在这种冲击下被迫进入了世界。李鸿章说过,这是三千年一大变局。”

翁飞说:“为了对抗太平天国,朝廷军队不足,曾国藩、李鸿章等汉人才发展了军功集团。热河政变之后,他们有了实权。1 862年李鸿章被任命为江苏巡抚,淮军到上海,8000人的军队,竟有收入18万两,已经有雇佣军意思。两江富绅支持李鸿章是因为他打太平军,列强选择他是因为要保住通商口岸的商业利益。李鸿章因此很快有了洋枪洋炮,形成了新的权力结构。统治格局的变化是近代化进程中不得已的,垂帘听政后,内外重大问题也开始与地方官商议。1874年,日本借口琉球船民在台湾被杀,打到了台湾。这时朝廷派沈葆桢去台湾谈判,没有可派的军队,李鸿章就派给他6500名兵士。政治结构因此也就不一样了。”

杨国强说:“近代中国变革史,是中国知识分子的历史,最先回应挑战的都是士大夫,他们在回应中改变了自己。尤其是1905年,科举制废除,士这个阶层没有了,社会结构就完全变了。其实洋务运动是一个没有完整理论的运动,也正是因此才给中国造成了最深刻的历史变化。李鸿章之所以作用大,是因为他不拘理论却识时务。”

翁飞说,琉球事件让李鸿章尤其震惊,“这引起了第一次海防大讨论。海军是工业化程度的体现,这次海防大讨论后就要办海军。但是李鸿章的指导思想不是用海军打仗,他是要‘养成猛虎在山之势’,‘不战而去人之兵,是为上’。1888年北洋海军正式成立,李鸿章说,从此20年无事的话,中国将强盛。”

翁飞说:“中国的洋务集团,第一个是恭亲王,第二是曾国藩,第三是李鸿章,第四是左宗棠,第五是张之洞。在洋务运动的四大军工企业中,李鸿章办了三个,他还兴办了天津上海的电报局,这是中国第一条电报线,是他提议派120名学童赴美留学。总之在中国近代化实业中,李鸿章占了47项第一。可见五大洋务集团中,他的作用最大,因为他的实力最强。甲午战争前后,东南沿海的地方官都是经他推举的,形成了很大的淮系势力网。淮系集团有三大系统:政治上,总督、巡抚、尚书、侍郎中,有淮系60多人;军事上,提督、总兵等有淮系1300多人;幕僚,淮系中的很多幕僚后来都是办实业的,淮系集团还聘用了不少洋人。”

洋务运动最终也没有真正成功,杨国强说:“原因是复杂的,一个常被忽视但我认为重要的原因是中国财政困难。以前的中国,因为是农业经济,一直是量入为出的财政管理方式。农业收入的平衡是很脆弱的平衡,一旦有天灾就没钱。而搞近代化是非常花钱的,设警察、修道路、安路灯,处处都要花钱,地方上就加税,所以民变四起。晚清最后10年是近代化进程最快的,也就很快完蛋。”

翁飞说:“李鸿章发展了北洋海军,办洋务,时代性是很明显的,但他也知道封建的管理方法是‘纸糊的灯笼’,他只是尽力‘补天’而已。”杨国强强调:“在理解历史时,不能以历史目的论来理解。李鸿章虽然在实际上为共和做了铺垫,但他也是个悲剧人物,作为士大夫,他走进了一个他完全不熟悉的历史过程,这个过程不允许他从容应对。中国150年来一直处于转型之中,一切应对都没有从容的余地,都比较仓促,所以像袁世凯、曾国藩、康有为、梁启超、孙中山,都成为了悲剧人物,都需要在详细的历史事实中来理解,而不能按一个历史目的论来赞扬或否定。”