生活圆桌(238)

作者:三联生活周刊(文 / 小女子 符郁 小昭 廖一梅)

第九十九个男生

小女子 图 谢峰

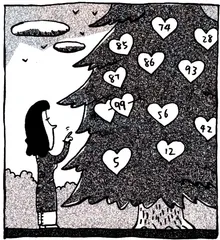

初中的时候我有一个好朋友,每天晚上和我一起骑车回家。十四五岁的女孩子,喜欢在一起胡说八道,喜欢在一起讨论看过的浪漫故事。有一天,她讲一个故事给我听,说是一个孤独的女孩子在圣诞节的晚上,独自坐在街头数经过的男生,数到第九十九个时,她走过去,请他陪她过这个圣诞节。于是他们一起度过了一个快乐的圣诞节。那后来呢?我傻乎乎地问。她一脸鄙夷的说,只要曾经拥有就好,能数到九十九个就是缘分,何必问什么将来呢?

长大也就是一眨眼的事。我20岁时身边的朋友一个个都幸福的坠入别人温柔的圈套,只剩我形影相吊,每天来去匆匆,不知道在忙什么。一个甜蜜的日子——情人节到来时,我一个人在街上游荡,看着很多沉浸在爱情中的女孩捧着一大束玫瑰花从我身边经过。一时间惆怅万分。经过一家花店时,我走进去买一支玫瑰花送给自己,花店主人惊奇地看着我,说:“今天你还是第一个来买花的女孩。”说得我心头火起,大感挫折。一下子记起那个故事,想,说什么今天也要找一个人来陪我过情人节。

我于是拿着一支玫瑰花坐在栏杆上数经过的男生,以横线为准,迈过线就算一个,一个两个三个,四个五个六个……开始还是开玩笑似的,数到七十几时,心里开始惴惴不安,这第九十九个男生会是什么样子呢?此时的街头人流汹涌,九十九个就要出现,我只觉得心跳加剧,恍若一条鱼从水里被抛到岸上,呼吸困难。

九十七,九十八……………九十九…………出现了……

谢天谢地,不是极端丑恶的男生,这才发现自己其实是怀着期待的。我轻了轻喉咙,鼓足了勇气,跑过去,拦住他,说,对不起,耽误一会儿…………你是第九十九个啊……

这位绅士认真的听完了我的解释,然后很有风度的耸了耸肩,说,这真是个浪漫的想法,可是如果让我的女朋友知道的话,一切就不浪漫了,而她就在前面……

我看着怒气冲冲一步步走近的那个女孩,只好做了此生最急中生智的一个决定,我举着手上的玫瑰对那个男生说,先生,送一朵玫瑰给你的女朋友吧,她真迷人……于是那个男生掏出10元钱买下了那朵玫瑰,我净赚两元钱。之后那个男生拥着女孩走远,边走边解释。我长叹一声,想了想,拿着挣来的两元钱买了支冰淇淋甜筒,然后,回家睡觉。

撞球岁月

符郁

周末下午,外面正在下暴雨,我闲得无聊,一个人在家看第六季的《X档案》。看到一个外星人,因为爱上了棒球运动而留在地球,这个有着细长躯干、大眼睛的外星朋友,他说:“你知道球给人带来的声音,对我来说就像音乐,草的香味,皮手套……无需曾经爱过,我已经被迷住了。”

可是我相信,对于国内大多数70年代出生的人来说,比如说我,如果真有那么一种运动,能够唤起所有美好的感情与回忆,那么一定是台球。我想起了14岁那年在街区的小小的台球室里消磨掉的那些时间,总是傍晚,一到8点天就黑了,台球室清冷的日光灯下烟雾弥漫,男孩子们用香烟作赌注,他们掏空了口袋,白色的皱巴巴的香烟一支支排在那里,不算老的老板娘漫不经心地瞥着这一切,一边织她那件永远也织不完的毛衣。

我从来也没有真正学会过台球,只是一遍又一遍地练习着击杆的姿势。在手上扑一点微凉的滑石粉,俯下身子,让修长的球杆在指上轻轻滑动,瞄准,击出,在空气里……台球室的门侧有一架生了锈的螺旋楼梯,顺着走上去,是一个小小的录像室。有时候我们也上去看录像,看周星驰夸张地后空翻跃起挥杆,打烂了球桌居然落球入袋,一个个笑得前仰后合。

那个年代的台球是一项真正的大众娱乐,即使是在乡镇的边缘,在公路的两旁,你也能轻易发现散落其间的棚子,一团昏黄的灯光罩着两三张孤零零的台球桌,外面挂着一张牌子,上面写道:“台球两元。”这个意象给我的印象是如此深刻,以至于后来当我知道台球在欧美本是绅士们的高雅运动时,根本不能置信。

只是,没过几年,曾经遍布大街小巷的台球室也都消失不见了,宛如这个时代的一朵泡沫,倏的一下就沉到潮底。我也离开了那住了十几年的小城,后来再回去时,那个台球室早已改建成了邮局,再也找回不来的,还有兑雪碧的红酒、破旧的录像厅、人靓歌好的张国荣……现在我在电脑上玩台球,转动球杆,拉出长长的虚线,轻点鼠标——没意思透了。

几天前一个朋友打电话给我,手机里杂音不断,我问他在哪儿,他说:“在一个地下室——唔,打台球呢,来不来?”我吃了一惊,没想到这个城市的某个角落中还藏着这陈旧的玩意。想了又想,我终于还是没去。

香港那边好像习惯把台球叫做“撞球”,我更喜欢这种称呼,一下子就让人想到两只球相撞所发出的声响,清脆而又有些滞重,“嗒”的一声,像是时间的节拍器,就在那或急或徐的“嗒嗒”声中,我们的青春已一去不返。

美盲

小昭

学了五年多差不多快六年的设计,回过头去想,发现最大的收益就是,我变成了一个比较彻底的审美虚无者。最直接的好处就是,变成这样之后我少花了很多钱。逛商店就跟逛博物馆似的,走大街也跟走博物馆似的,见啥啥好见啥啥也那么回事儿,不当真,不想买,一副物我两忘的虚伪丑态。

我知道这里头有一种优越感根深蒂固的嫌疑,这可真是很冤枉。正好相反,我觉得自己是学会了理解别人在审美这件事情上的优越感,姿态大大地谦卑下来了。众所周知,一个人可能在任何方面不自信,但是在劫难逃地简直全都在审美这件事情上最自信,最难容异己,批评起别人来最苛刻最无情。我以前嘴边常挂一个词,叫美盲,恶毒程度可见一斑。现在我可完全不这样了,现在就觉得自己是美盲,别人都知道啥好啥赖,就我不知道。不是变宽容了,是变不自信了,真的。

女儿们永远要批评母亲的装扮,我从前绝对是最凶的一个。还经常擅做主张,给我妈妈买些我觉得适合她的衣服。每次都要挨骂,一是骂我不懂得珍惜金钱,钱是那么好挣的吗?大手大脚!二是骂我买那些啥玩意,白给都不穿!

现在我喜欢和我妈一起逛商店,因为我妈年纪大了,也因为这件事能增强我对世界的理解力。我处心积虑地在那儿猜,哪一件衣裳她会喜欢呢?这一件,那一件?冲过去捏着衣角给她看,她特别坚定地给我一个答复,好,或者不好。她怎么那么坚定呢?我慢慢理解了,商店里那些我以前认为永远也不会有人买的衣服,它们到底都是做给谁穿的。市场!那才叫准确,那才叫宽容!真的,什么衣服做出来好像都有人喜欢。世界上有60亿人,是不是多到足够让我们相信任何趣味的存在了。

多逛了几次商店,我对我妈的审美情趣慢慢地有了点直觉,为此我很骄傲。前两天,我给我妈买了条围巾,打算过一阵子回家捎回去。我在电话里说,我说,妈,我给你买了条围巾,我妈说,又瞎买东西。不要瞎买东西,你买不好。我说,黑色大绒的,很气派,保证你喜欢。我妈现在对我也比较有信心了,她说,也行,我看你现在跟我一起上两回街,确实有点进步。有点进步。

什刹海乐园

廖一梅 图 谢峰

与什刹海有缘。大学五年,学校与它几步之遥,冬天在那儿上体育课——滑冰,下了雪会打雪仗,夏天的夜晚在黑乎乎的水面上划船,又凉快又惬意,在树影下和男孩约会当然也是很好的。什刹海那简陋的长椅从来不是空的,它们不是被情人们霸占,就是睡着一个流浪汉,一直觉得这是北京最美的地方。

2000年,再次从别处搬到了什刹海边,心里那个高兴,别人的房子有花园,有露台,不羡慕——我有什刹海,那里是我的后花园。天气好的时候,每天在水边散步,从什刹海走过银锭桥走到后海,冬天走北岸,太阳能一直照着,夏天走南岸,有树影,有花园,我知道沿途所有的厕所和小店,还知道喜鹊做窝是哪几棵杨树。每天的工作是写字,写累的时候只有水边的风让我安静。写不顺利的时候,在那呆的时间便更长,家里人会打电话来问:“散步散三个小时,还不回来工作?”在海边我第一次见到会说话的鹩哥,看北京的闲人们无冬无夏的游泳,钓鱼,打麻将,讲故事,一个六七十岁的老大爷捧了本书坐在板凳上学英语:“Lady,lady,Who are you? who are you?”我眯着眼,看着周遭的一切又什么都没看见,这里是供大家晒太阳愣神儿的地方,互不打扰。

大约是搬来的第二年,银锭桥边开了第一个酒吧,无名无字,熟人带着才让进,有点会所的意思,开酒吧的是个拉大提琴的小伙子。那以后散步便开始遇到熟人了,不过还不算多,多半也在晒太阳,看得见就打个招呼,看不见也无所谓。后来什刹海进行了改造工程,万宁桥恢复了原貌,破房子拆了种了草,又加盖了一座金锭桥。再后来,酒吧越开越多,我的白日梦便经常被人猛拍一掌而惊醒,在不想交谈的时候被迫谈话,不想寒暄的时候被迫寒暄。有一阵子我走到银锭桥边要犹豫很久,到底走哪一边?哪一边不会遇到熟人?

到了2003年,我眼看着沿岸的民房在一个冬天里全部变成酒吧,我知道我的后花园完了。柳树刚有点绿意,沿海便摆满了圆桌和各式各样的竹椅等待客人。4月的周末,什刹海已经变成了三里屯,人山人海熙熙攘攘。我戴着墨镜在人群中穿行,听大爷大妈议论那些在他们门前喝啤酒,喝干姜汁的男女。“假洋鬼子”,我听见他们说,他们恐怕比我更不能适应发生在他们眼前的巨变。这些假洋鬼子占据了他们晒褥子、挂鸟笼的地方,也给他们其中的一些人带来的利益。

在后海北岸一处石栏上有游客题诗一首,只记得几句:“斗牌七八处,垂钓几十杆,京华闲人满,风化到此观。”这是以前的什刹海,是北京人悠闲散淡生活的写照。这个北京闲人最后的乐园也终于迎来了它商业社会的春天,闲人在桥上看风景,看风景的人在桥下看闲人。