60年美英轰炸史

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

德累斯顿由于被完全炸毁,战后前东德工程师认为无法修复,只能推平废墟重建。惟一值得庆幸的是,13世纪建立的古城现在没有变成千篇一律的“工人新村”

空袭中的德国妇女,手推婴儿车、头戴防毒面具逃离家园

盟军炸弹留下的弹坑,远处可见柏林著名的勃兰登堡门

对于轰炸机制胜论,最令人印象深刻的应该是12年前的海湾战争和北约空袭南联盟。空军轰炸的威力如此之大,以至于海湾战争的模式对全世界军事战略产生了深远影响。不过需要强调的是,通过大规模轰炸来赢得胜利的“轰炸机制胜论”真正开始于60年前的1943年。尽管在那之前就已经有了大规模轰炸(德国空军对伦敦和考文垂等城市的野蛮空袭),但1943年3月开始英美军队对德国鲁尔区的轰炸使英国空军——“轰炸机制胜论”的始作俑者——更坚信这一作战理念。德国对英国的空袭约造成了好几万人的伤亡,但当4引擎的重型轰炸机群与燃烧弹相结合形成所谓“面积轰炸”时,这种战术摧毁了161个德国城镇,日本京都也在B-29投掷的燃烧弹中化为一片火海。对德累斯顿空袭造成的伤亡甚至超过了原子弹对广岛造成的伤亡。这之后,大规模战略空袭逐渐成为几十年来美英军队深信不疑的战争模式。

大规模空袭成为战争第一步——从根本上掌握战争主动的手段,但大规模空袭造成平民大量伤亡所带来的负面影响一直成为包括美英在内的全世界政治家们思考的重要问题。在朝鲜战争和越南战争中,美军仍然使用了大规模空袭的手段,以地毯式轰炸造成了上百万人的伤亡,在对战争进行反思的前提下,对受严密防御目标空袭促进了精确轰炸理念的萌芽。在使用激光制导炸弹空袭越南清化大桥时,美军将“轰炸制胜”的战争模式推向了新高度——“精确打击”概念终于浮出水面,并在海湾战争中得以完善。

与60年前美国第8航空队的B-17轰炸机相比,美国B-2轰炸机已经能通过投掷卫星制导炸弹同时精确打击16个地面目标而自身亳发无损,轰炸技术的进步使美国空军在设法减少自身伤亡的同时也降低了对非军事目标的误伤。现在,尽管再精确制导的炸弹还会对平民造成一定程度的威胁,但战争针对平民的残酷性确实在降低。在人员伤亡数字不断下降之后,关于战争,进一步需要思考的是,大规模“轰炸制胜”对一个城市、一个国家、一个地区文明所造成毁灭性破坏所带来的代价。

对战争的追问是对我们人类现成政治制度的最根本反思。

1943年春是“二战”空中战役的转折点,这一年英美军队取得了西线制空权。但另一个关键事件发生在前一年,1942年2月出任轰炸机司令部司令的阿瑟·哈里斯空军上将是“轰炸机制胜论”坚定的支持者。他主张集中使用大量轰炸机,对德国的重要工业城市实施大规模轰炸,摧毁德国的战争能力,这就是他发明的所谓“面积轰炸”理论。早在大战初期,英德双方都认识到,即使是密集列队飞行的轰炸机,也不能在白天突破坚强的战斗机防线而不遭受惨重的损失。哈里斯的理论获得了丘吉尔许可。在1943年1月卡萨布兰卡会议上,美英领导人正式制定了旨在摧毁第三帝国军事、经济和工业力量的大规模空中轰炸计划。

此前在不列颠战役中初期,英德双方尚未将城市和居民区作为主要攻击目标。在一次德国空军误袭伦敦后,英国迅速派轰炸机对德国城市进行报复轰炸。从此,古老的骑士精神和作战传统被彻底抛弃。为此确定由皇家空军进行夜间轰炸,目标定为“不加限制”的德国城镇;美军第8航空队进行白昼轰炸,目标是德国军事设施。适时而生的四发大型轰炸机逐渐成为空袭的主角。双发的轰炸机逐渐被斯特林、兰开斯特、哈利法克斯及B17、B24等重型四发轰炸机取代。

早在1942年2月14日,英国空军参谋部就曾命令轰炸机部队轰炸德国城市。1942年5月30日至31日,哈里斯第一次组织“千机轰炸”,动用1047架轰炸机夜袭科隆,两个小时投下1455吨炸弹,摧毁了全城600公顷城区。导致469人死亡,400人重伤,英国仅损失40架飞机。但此次行动刺激德国当年军工产量提高了50%。由于当时轰炸机命中精度很低,对德报复性轰炸中只有30%的炸弹落在目标5英里的范围内,在对鲁尔区的轰炸仅有10%。哈里斯在研究德国空军的轰炸行动的基础上,确定“集中轰炸”为轰炸航空兵攻击德国的战术。其作战方式是通过大型轰炸机携带高爆炸弹和燃烧弹对大面积的城区进行轰炸,这种战术的要旨是,大规模地使用重型轰炸机攻击德国工业城市,使德军因断绝军事物资供应而输掉战争。

英国人的战术源自他们强大对手。根据德国空军200大队的作战方法,哈里斯建立了导航机部队。依据德国空军第200大队在1940~1941年冬季袭击英国的战例,首先由导航机先于轰炸机,照明弹标示飞行转折点,同时在目标上空投掷照明弹引导轰炸行动。到1943年,当英国轰炸机装备了特殊的瞄准仪和名为“探险者”的地面目标扫瞄雷达后,哈里斯指挥皇家空军发动了一次巨大的空中攻势,目标分别是鲁尔工业区、汉堡和柏林。

从1943年3月开始,英国轰炸机对德国工业中心鲁尔区进行了43次重要轰炸。3月5日夜间,八架蚊式飞机投下目标照明弹,使用了“欧波”(“双簧管”)盲目轰炸器;然后,导航队的22架轰炸机进一步照明了目标,让392架飞机进行猛烈的袭击。到7月为止,先后出动18506架次轰炸机,平均每天有数百家飞机进行空袭,使德国杜伊斯堡、埃森、科隆、杜塞尔多夫、多特蒙德、波鸿等城市和鲁尔的工厂遭到严重破坏。5月16~17日夜间,德累斯顿由于被完全炸毁,战后前东德工程师认为无法修复,只能推平废墟重建。惟一值得庆幸的是,13世纪建立的古城现在没有变成千篇一律的“工人新村”皇家空军第617中队在兰布森指挥下更使用19架兰开斯特轰炸机和特制的桶形炸弹摧毁了莫奈河和埃代尔河的水坝。鲁尔之战的胜利使英国空军更加坚信“轰炸机制胜论”。换句话说,是让哈里斯更加相信他的所谓“面积轰炸”理论,在1943年7月制定了轰炸汉堡的“蛾摩拉”计划,试图将这座有750年历史的古城作为“罪恶之城”彻底摧毁。从7月24日到8月3日对汉堡的四次轰炸,使这样一个大城市在这样短的期间内遭到了空前的重大破坏。一切人工消防措施都无法扑灭这场大火。许多德国人都把汉堡的空袭形容为“大灾难”。施佩尔本人在战后承认,他曾经估计过,假如对德国其它六个主要大城市,连续进行同样的空袭,则德国的战争生产早已崩溃了。

1943年英国皇家空军轰炸汉堡时首次观察到后来被称为“火焰风暴”的现象。亚历山大·麦克基恩在《德累斯顿1945:魔鬼的火绒箱》里谈起形成火焰风暴的一些条件:“……密集的高层建筑,密集的炸弹,迅速形成巨大的火焰,使其上空的空气灼热爆炸。在巨大的城市里,汹涌的热气流直冲云霄形成巨大的旋风,其气流之强足可以把人吸进火焰之中。许多大火在短时间内聚集成一团,城市上空的空气急剧升高到2000~3000摄氏度,形成强烈的旋风。火焰周围的冷空气被剧烈地吸向火焰底部,能将周围的人畜吸入。”自此皇家空军和美国陆军航空队的火海轰炸战术将战略轰炸的恐怖带到巅峰。

1943年皇家空军参谋长波特尔在8月19日的日记中写道:“在目前的战争形势下,像轰炸汉堡的规模那样对柏林的任何目标实施轰炸,必须从总体上对德国产生巨大的影响。”然而当1944年德国空军的空中防御体开始崩溃,盟军进攻德国本土时,发现德国已成一片废墟,盟军轰炸机部队如入无人之境。8月14日,美国白天出动1183架飞机,仅损失2架,9月1日出动988架,损失为零。现在看来英国空军仅仅是出于政治目的才在1945年2月对德累斯顿进行“火海轰炸”。由于轰炸引发的大火,加上城内众多外来人口,导致轰炸后几乎无法统计伤亡人数。在前后共14小时的轰炸中,最近的研究显示约有13.5万人死亡,约1600公顷城区被完全摧毁。德国方面的某些统计数字显示伤亡人数超过了25万人。无论是哪一种统计数字都远远超过1945年8月6日美国用原子弹轰炸广岛造成的7万人的伤亡。哈里斯也对此相当肯定:“其轰炸效果压倒性的超过了对汉堡的轰炸”。

第二次世界大战期间美英主力轰炸机

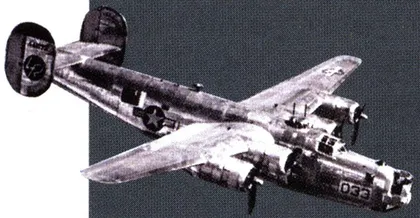

B-24“解放者”轰炸机

由以生产水上飞机闻名的联合兀鹰飞机公司于1938年9月开始设计。12月29日在圣迭戈林白机场试飞升空。B-24共装有7~12挺12.7毫米机枪,构成强大的火力网。B-24采用双垂尾前三点起落架可收入机内。B-24总产量18181架,1945年6月停产,是美国生产最多的军用机。

“兰开斯特”轰炸机

1940年,阿美罗飞机公司总设计师罗依·查维克通过延长翼肋间距的方法将“曼彻斯特”轰炸机安装上4台“默林”4型发动机,成为著名的兰开斯特轰炸机,并于1941年1月9日在林格威机场首飞成功。“兰开斯特”轰炸机采用椭圆形双垂尾和可收放后三点起落架布局,除250磅常规炸弹外,还可挂载从4000、8000、12000直至22400磅重的各式炸弹。其后机身背部和机尾分别设有多个动力炮塔,每个炮塔安装“白朗宁”7.7毫米机枪2~4挺。“兰开斯特”轰炸机共生产出7377架。目前存世的可飞行的“兰开斯特”仅一架。

B-17“空中堡垒”轰炸机

B-17空中堡垒是由波音飞机公司为美国陆军航空队(当时没有美国空军)发展研制新一代的多发动机重型轰炸机。该机于1935年7月28日试飞成功,并于1939年底开始批量生产。作为一种近代化大型全金属结构四发高空远程战略轰炸机,B-17全机各方位共设有4~6个炮塔。机腹弹舱中可挂5~8吨炸弹。从1942年夏季开始,B-17逐渐成为盟军空袭德国战略目标的最主要机型之一。1943年10月14日,376架B-17由于没有战斗机的护航,在空袭谢巴茵福特轴承厂时被击落60架,空勤员牺牲600人。B-17是美国近代战略轰炸机的第一个成功型号,也是第一种能在高空进行雷达瞄准精密投弹的大型飞机。