12年的曾梵志

作者:舒可文(文 / 舒可文)

3月8日,曾梵志的个人展览《我,我们》在上海美术馆展出,同样给人深刻印象的,除了展厅利用的奢侈讲究和作品的画幅之大,就是开幕式上和上海气息一致的秩序和安静。尽管前厅里站满了来自各地的艺术家、记者、画商和观众,却没有相应的嘈杂。开幕式照例有主办方等相关方面的致辞,但它的特别之处是主办者邀请了专业的公共事务公司来操持,显得温文尔雅。尽管如批评家所说,曾梵志的作品并不是那种无伤大雅的谨慎之作,而且能在上海美术馆做回顾性展览也许是他这一代艺术家的一种荣誉,但好像不论什么规模的事情和什么样的作品,在上海都能获得从容的关注。

曾梵志是出生于湖北的画家,他1991年的《协和三联画》被带入广州1992年的“90年代中国美术双年展”,获得优秀奖;1993年参加“后89中国新艺术展”之后,他就一直是中国当代艺术中的前台人物之一。那时候他刚从湖北美术学院毕业,作品被批评家描述为“早熟的单纯”。之后他到北京,成为职业画家,并开始创作他著名“面具”系列。12年间他参加了在世界各地举办的几乎所有有关中国当代艺术的重要展览。从这次展览中,可以集中看到他从1991年到现在这12年间几个完全不同的情绪主题,和在他的展览中并不多见的抽象画。曾梵志不愿把这个展览看成是回顾性展览,特意把题目定名为《我,我们》,一是出自他明智的谨慎,不愿早早把自己放在一个太确定的框子里,而且他的这些作品要说的事也的确不全是他的一己之私。

从曾梵志最早的作品一直到2003年最新的作品,似乎一直都带着表现主义手法。那些人物的眼睛、比例失调的手、鲜红的肤色,都带动着很强烈的情绪,但是并不放任,他总是能适度地控制画面。在作画时候,他喜欢用刀去刮,“想把一些强烈要表达的东西消除掉”,他说,“就是把过去使我特别兴奋的用笔消除掉,整个刮掉,让它保持一种平静。”如同他用面具在掩饰自己的同时来表达自己,在他画的“面具”系列里,那些面具并没有掩盖任何情绪,喜怒哀乐,甚至泪水,只是单调的黑白两色把所有情绪都呈现为没法辨认其真假原委的扮演。

处在一个人人都有切肤之感的转折时代,从一种现实走来,又必须不管情愿不情愿都处于另一种精神挑战之中,经历重新定位社会角色的过程。2002年的肖像没有面具了,但是他们撕去面具后的面目皆被一些来路不明的颜色弄脏,或者就是在接受来路不明的颜色浇灌、洗礼。有些人变得像未完成状态,有一些人像画在真实画框的另一个画框里,它造成的距离感把时间和空间都抹掉了。即使那些有环境的画面,空间也不那么具体。很多画面上都有象形而非真实的文字,经过刮刀处理,那些文字给人一种更加温和又顽强的印象,算是画家和我们永远的背景。

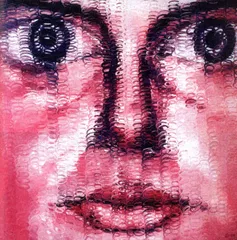

展览的亮点是最近的新作,熟悉曾梵志的人都注意到他后来的作品变得更主观化,画面没有中心,人脸充满画面,以至于只能容下用骨到嘴边,遍布画面的螺旋笔触制造了一种迷离的视觉效果,也让人感到一种更为深刻的心理屏障。美国批评家摩根评价说,对某些人群,主观化是能够成为跨文化的价值标志,而且在过去十年,前卫艺术也的确更多地是由跨文化的价值来确定,而不是区别文化的基本知识,他说曾梵志“开创了跨文化时代典范的艺术家的语言”。