廉价的大学排名榜

作者:李菁(文 / 李菁)

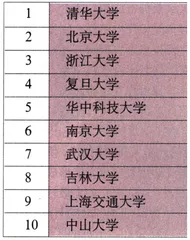

《中国大学评价》2003年排行榜前十名

人才培养与科学研究是大学的两项重要功能

“我想逐渐树立民间排名的权威”,据武书连介绍,做大学排名的想法最初源于写关于“中国大学校长群体研究”的文章,“遇到许多障碍:我无法评价他们的工作。于是我在想,能不能根据他们接任时与退任时的排名作对比来评价他们的工作,由此引发了对大学排名的课题研究”。

有意思的是,接受采访的几位教育界人士一致表示,并未太过留意这个“排行榜”,“无非是商业操作而已”。王英杰教授是美国教育制度的研究专家。他介绍说,大学排名在美国已经形成了商业化操作,而欧洲国家除英国以外,似乎都没有这个惯例。“欧洲大陆多为福利型国家,他们把教育当成一个重要的社会福利,上大学是一种权利,高中毕业后只要愿意就有机会上大学。大学的主体也多为政府所办,总体水平比较均衡,竞争也不是很激烈,所以没有对大学进行排名这样的需求。”另外,欧洲国家也往往拒绝对大学教育的商业操作。

王英杰教授介绍说:“美国大学排行榜都是由民间发起的,比如《纽约时报》以及一些学会。自20世纪60年代以来,美国民众对政府产生了信任危机,特别是近年来大学学费增长超过物价上涨指数,大学在公众心目中为公众服务的可信任形象大打折扣。而大学有公立与私立之分,水准相差很多,所以学生及家长就产生了了解各学校、各学科的市场需求。”

“但大学排名在美国也一直争议不断,争议之一在于,大学排行是一种商业行为,而大学教育并不是商品,参加排名,就如同对大学进行商品包装一样。尽管各种排名很多,但对好的大学并没有实际意义,近百年来,前十名基本无太大变化,都是耶鲁、哈佛、斯坦福等。”“另外一个争议是,这种排行实际上也不是很全面的评价,舆论认为它变相鼓励了富有学校。比如哈佛大学,2002年的经费——不包括社会捐赠——就有22亿美元,有钱投入到图书馆、科研经费等上,久而久之,这种排名形成一种马太效应,强者更强,弱者更弱。”

北京师范大学的熊耕女士正在做关于美国大学评估的研究。据她介绍,目前在美国比较权威的是《美国新闻与世界报道》一年一度的排行:“它们的排名是从1983年开始,操作成功后构成的商业利润特别大。以1997年为例,登载排名这一期杂志的利润相当于全年收入的一半,包括广告与同时印刷的单行本。”

熊耕介绍说,《美国新闻与世界报道》的操作模式是,首先将参加评估的大学按不同类型,比如理工科、综合型等分为十类,并参考地区的差异——在熊耕看来,武书连的大学排名引起争议的正在于“没有解决大学分类这一基本问题”。分类之后是数据搜集,列出几项主要指标,如学术声誉、学生保持率、师资状况、校友捐赠、财务状况等,然后向数千名教育专家、大学行政主管等发出问卷,将问卷发给各校,由各校自己完成。最后才是数据加权处理,以一套复杂的公式算出各大学的总分。

而武书连介绍说,自1987年中国管理科学研究院发布第一个民间大学排名,目前已有14个单位发布了30个大学排行榜。武书连认为自己的排行榜“完全摆脱了国内一些大学排行榜沿袭外国大学排名的体系”,“我们认为大学的两项功能是人才培养与科学研究”,其评价体系主要从这两项展开,“数据主要来源于各种专业数据库”。

但在中国教育学会会长顾明远教授看来,以这些“死的指标”来评价中国大学也是其问题所在:“他们搜集到的信息都不是动态的,这些死指标很难反映学校的真实情况。”他认为,“一个学校要办出特色,特色不是用分数打出来的。国外的大学评价是长期形成的,也在不断修改、完善,小学校不等于没有特色。像法国,最好的学校像法国高师、桥梁学校等,只有几百人,按这种大一统的标准怎么评比?”熊耕介绍说,美国的大学评价分为几个层次,有客观性,也有主观性指标。“比如‘学校声誉’一项,它每年会向全国几千所大学校长、学术界权威及一些大公司企业主管寄发大量表格,要求他们列出自己认为最好的学校,作为学校排名的重要依据。这种软指标占到25%,避免了僵化地评价一个学校。”

虽然武书连不希望记者将排行榜操作投入的资金数公开,但与投入数百万美元的美国大学排行相比,这个数字显然微不足道。武书连介绍说:“广东管理科学研究院是股份制科研单位,我们是下属的一个课题组,一部分经费是从院里拿到,其他则是课题组成员自筹。课题组有6位成员。”“因为这个课题比较敏感,我们也知道很难拿到经费,所以一开始就没有申请,最初用别的项目来养活这项研究。”

武书连的大学排行榜与其主编的图书“捆绑”,让许多人产生了“商业味道太浓”的质疑。实际上一切都是廉价的低层面操作。“这本书包含全国591所本科大学11个学科门、258个本科专业的排名,43元,你说贵吗?我们只是从出版社抽版税,想以版税的形式获得下一年度的科研经费。”武书连说。