残酷的儿童失踪数字

作者:曾焱(文 / 曾焱)

2001年3月在巴黎,为了被谋杀或失踪的孩子,几百个示威者走到了一起

在巴黎街头这些非商业广告极其引人注目

为了寻找9岁的小姑娘玛丽·爱丝黛尔(Marie Estelle),法国内政部“失踪中心”最近动用了有179个国家为合作方的新搜寻网络,但一无所获。一个多月前,爱丝黛尔从距家只有1公里的学校离开后失踪。为爱丝黛尔弄出这么大的动静,是因为法国政府对此失踪事件背后的那些数字已感到十分不安:2002年,法国共有635名未成年人出现在失踪人员名单上。如果比照往年平均统计,这635个孩子中最后将有15人左右被证实死亡,其中1/3是被杀害。

不只是法国。据美国联邦调查局2001年公布的数字,美国从1982年通过失踪少年法以后,有警方登记的失踪儿童人数增加了468%。1999年间17岁以下失踪少年儿童达75万人,约占全国失踪人数总数的90%,平均每天2100名。亚洲这边,撇开马来西亚和泰国这样童工交易和色情犯罪泛滥的国家,中国的数字也令人吃惊:在台湾地区,儿童福利联盟公布的数字是,在1992年至2001年期间,他们共接报725宗儿童失踪个案,其中12到18岁的比率最高,占48.1%,以下依次是6到12岁的学龄儿童,占24.6%,零到6岁的婴幼儿占23.2%。到目前为止,大约有27%的失踪儿童依然下落不明。内地的儿童失踪概念相对特殊,目前主要集中于被拐卖儿童这个群体,数据没有公布,但仅在贵州一个叫云岩区的地方,1993年至2001年就有224名儿童失踪,警方能够找到下落的不到20%。

短期离家出走能不能进入“失踪”概念,原来一直是很多国家司法界定方面的难题。从90年代中期开始,青少年离家出走频率不断创造高点,但最终真正失踪的比例不大。以法国有关方面统计的平均率计,出走的孩子有23%在一天后就能回家;30%的孩子在48小时后能被找到,66%的孩子需要一个月左右。所以对家长登记孩子失踪和警方的寻找方式会有诸多限制。随着失踪现象难以遏制的增长,法国有关部门已经改变态度。他们去年9月通过的“贝尔班法”(Loi Perben)延展了“令人忧虑的失踪”这一概念,比如对报案人的身份认定放宽,在正式获得检察长批准之前就可以开始调查,以及可以在调查中使用电话监听和阻截这样的手段。

这是一个现象和结果都日益全球化的残酷游戏。从前,失踪孩子被推测的可能结果大致是三个:自己出走,绑架被害,遭遇事故;而现在,性侵犯上升到主位。其次,由于针对儿童的犯罪网络跨越国界甚至洲界,被贩卖作人体器官交易和落入跨国淫媒网之手的比例也有所攀升。

儿童失踪现象的中外比较——专访巴黎“全法法律和经济工作者协会”主席韩小鹰

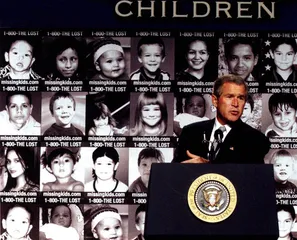

2002年10月,布什就被绑架和失踪的儿童召开会议

三联生活周刊:作为研究中国及西方刑法的专家,以您对东西方案例的比较和分析,近年儿童失踪案不断增多的主要原因是什么?

韩小鹰:孩子其实是社会大环境的受害者,儿童失踪率不断上升和现代社会的异化特质加剧不可分:失业率上升、人与人之间的地位失衡、边缘化状态、网络色情泛滥……这些都导致家庭和个人,甚至以某类社区为单元的心理压抑和精神不健康,作为最弱者的儿童便成为这些隐患的最直接承受人。我在法国做刑法研究期间,跟踪关注过好几起儿童失踪案,基本都属于这样的状况。第一,失踪案往往发生在比较偏远的中小城市和乡村,因为这类区域的居民会因为生活空间的自然间距而互动较弱。第二,处于家庭破碎关系中的孩子既比较容易成为被害人,长大后也有更高几率成为施害人。比如单亲家庭或父母有一方生活非常态,像酗酒、暴力。这样家庭里的孩子难以得到正常照顾特别是心理上的照顾,自己出走和被外人诱惑失踪的可能性较大。第三,性侵犯上升为儿童失踪案的主因。在西方,移民集中的居住区是社会矛盾最集中的地段。

有两个案例是上述分析的典型体现:去年轰动法国的连环强奸杀人案,就是法国某海外省的居民偷偷入境巴黎所为,完全是因为他自己生长地和巴黎生活形态的巨大落差而刺激的心理畸形犯罪。另一是哥伦比亚的那个连环杀手加拉维托,7年奸杀了140名儿童:他没有固定的职业,大部分时间在哥伦比亚全国各国流浪。他出生于关系破碎的家庭,小时候曾被父亲在身体和精神上虐待过,有过被人鸡奸的经历,心理学家认为他的犯罪行为同孩提时这种受虐待和受性侵犯有关。

三联生活周刊:中国的情况也可以相提并论吗?

韩小鹰:据西方犯罪心理学的研究结果,现在的刑事犯罪(包括成年人和未成年人)有30%由心理不健康造成,这大约是一个现代社会的常规比例,基本没有东西方之分。中国和法国等西方国家相比,因社会发展程度的差异,或许暂时有所区别。比如在中国,拐卖犯罪替代性侵犯成为儿童失踪案的主因。但是,社会发展的形态有共通性,今天法国的问题,可能就是明天中国的问题。像贫富差距带来的社区分化,民工进城带来的移民融入和被关怀问题,下岗带来的边缘群体的心理危机等等,都会越来越难以回避。

三联生活周刊:从司法比较的角度,您认为中国遏制儿童失踪现象应该向什么方向努力?

韩小鹰:我想,长远地看,呼吁一种专业的互动和投入很重要。我说的专业,包括法律学、心理学和社会学之间的互动,而投入,指的是专家的研究课题,政府对专项社区功能的资金配备和国家教育体制的配合。以我比较了解的法国为例,在保护青少年和预防青少年犯罪问题上,已经有一套成熟的以心理学专家唱主角的“预防体系”(Prevention)。大致包括:1.政府体系内,上至各个部,都有副部长专门分管青少年问题并随时调整职能,下至各个行政大区的市政府和小的区政府,都设有“社会辅导中心”,有专家负责对社区里的家长和青少年进行心理指导和就业辅导,减少犯罪可能性。2.学校体系内,从小学开始设“校园辅导员”,职责包括对孩子进行自我保护和犯罪预防的双重心理辅导。3.法律体系内,设立专门的青少年法庭,配备由专家担任的心理辅导员。我们缺乏的就是这样一个互动的体系。

(韩小鹰,主攻刑法研究,获巴黎第一大学法学博士学位,巴黎第十二大学客座教授。本刊记者2月13日通过电话对他进行了专访。)