春节晚会成长中的困境

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

如果说央视春节联欢晚会在除夕之夜的四个半小时广告营业额比一家大型企业的年利润还要高的话,你可能不会相信。但事实就是这样,在市场经济的前提下,春节联欢晚会不可能摆脱商业化的影响力。去年和前年春节晚会的广告额已经突破一个亿,就从这一点来说,就是全国电视观众对春节晚会都不满意,它也会继续办下去。

春节晚会的收入与成本

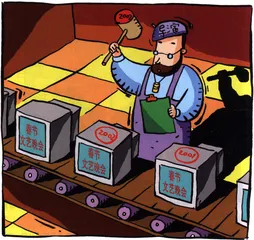

有人从广告收益的角度,称春节晚会像一个暴发户,它当初的形象就像当年马季卖宇宙牌香烟时的打扮一样。作为中国最有影响力的媒体,作为一年中最重要的一个时段播出的节目,有刻薄的批评家称,春节晚会最终打造成了一个富贵、豪华、镶金镀银的暴发户。随之而来的,就是它从一个每年都要给全国电视观众营造一次欢乐祥和的节目演变成一个受万众瞩目的名利场。

邓在军没有透露80年代春节晚会的投入与产出,但从一些公开报道中可以以小见大。2003年的春节晚会委托南京市用全手工、有1500年历史、正在申报人类文化遗产的云锦为主持人和部分演员制作了50套服装。这些服装每个工人每天只能完成5厘米进度,因此它是无价的,只人工成本费就高达500万元,这500万在晚会过后不知下落如何,是留给中央台?还是由演员们带回家收藏?可以肯定的是,下次晚会就用不上了。

赵安曾就某一年的晚会公布了一组数字:那一届晚会用了演员700多人,其中表演团体12个,从吉林到广东,都是从外地赶来。现场观众1800多人(演员的投入是有来有往的,观众大多是带来效益的)。晚会上演员的服装50%是新做的,30%是租赁的,20%是库存的。对2000个家庭进行了电话访问(这可以由电信部门赞助),动用了400多位工作人员,从12月份到春节前每天工作到凌晨两点左右。早期的演员如朱明瑛等人是骑自行车参加春节晚会,现在的演员报酬在1000元~6000元之间,并住在星级酒店。

最大的一块收入当然是广告,以近两年为例,马年的晚会开始前的75秒钟,平均每秒开价20万元,晚会前后约有12分钟的广告时间,总价值一亿多元。广告商得到“买一送三”的套装,即广告同时在央视歌舞、戏曲、国际频道晚会中同时播出。

到了2003年,独家承办春节晚会的一家广告公司透露,总广告时间增加了40秒(这40秒价值1200万元),每秒涨到了30万元,涨幅达50%。黄金时段零点10秒报时和除夕20点整的10秒报时是仅有底价的竞拍,零点报时的底价是588万元,最后被某企业以688万元竞得;20点报时卖了468万元。这12分钟的收入将达2.3亿多元。

春节晚会的商业利益远不止这些。每年的热线电话,春节晚会都会与中国电信合作,其中一年春节晚会接到的168声讯电话是308万个,即使以最低价每分钟1元,每个观众只打一分钟计算,这一项收入也有300多万元,当然绝不仅仅止于此。

春节晚会的念电报早让观众厌烦,每年都会强烈抗议,但却总是年年晚会年年念。阎肃解释说,有些是海外的、远航的,就盼着这一天。有一次一个大使馆的贺年卡说好了会念,后来却忘了,大使馆的全体人都愣在那儿了。他笑笑说,还有一些,是人家掏了钱赞助春节晚会,就想上个名字,你能不让人家上吗?周涛、朱军的“金嘴”念一个企业的名字不知会为央视带来多少利润。可知的是,2002年的晚会上,上一年广告投放额超过150万元的企业,可以得到一张入场券。而在2003年,这个价格涨到了200万元,春节晚会的椅子大约可以进入吉尼斯纪录了。

歌手与晚会共同走入商业化

因为有了这么一个金子般的平台,所以各类演员走上来的时候,也免不了被名利一下。

还记得那个费翔么,一个当时在美国百老汇不入流的演员,因为在春节晚会上点了《冬天里的一把火》,让他一直火到现在。邓在军回忆起当年捧红费翔的经过时说:“东方歌舞团的王昆拿来他的磁带和海报,我一听不错,连夜就写报告。”其实当时费翔所唱的歌一首是台湾歌手高凌风的,一首是文章的。但就是当时唱别人口水歌的他,因为春节晚会,在接下来的几年中,创造了中国歌坛的纪录:专辑《跨越四海的歌声》销售了2000万盒,在内地开了63场个人演唱会。现在的歌手的专辑卖到10万已经是巨大成功,这个纪录至今无人能破。费翔的出场费达到1万美元,直到今年年初,他还来到北京开演唱会。

香港歌手张明敏,一首《我的中国心》红遍大江南北,随后他的专辑也卖出近千万盒,而后来人们才发现,他在香港不过是一个名气并不响亮的歌手,只不过是当时有人去南方出差,在一辆汽车上听司机放他的歌才知道他的。

现在人们比较熟悉的歌手朴树,虽然他只在春节晚会占据了仅仅一分多钟时间,没有完完全全把朴树的性格和他的音乐非常好地展示出来,但晚会后朴树的唱片订单一下多了很多,穴单也多了不少,这比他跑遍全国拿几十个奖还管用。春节晚会对个人和公司来说的确很重要,这就是春节晚会的宣传效应。

春节晚会的确是一个可以让人一夜成名的好地方,正因为春节晚会有如此巨大的轰动效应,才使很多演员越来越重视这个平台。

春节晚会出现的演员很多,但是获利最明显的主要集中在歌手上。进入上世纪80年代中后期,文艺团体的改革让很多歌手不再依赖单位的铁饭碗吃饭,他们必须靠走穴来为自己赚取更多收入。而进入90年代,随着唱片业的兴起,歌手进入商业运作成了大势所趋,这时市场推广、提升人气就显得格外重要。而与此同时,春节晚会的盘子也越来越大,歌手与春节晚会同时进入商业化时代,二者同步前进。所以,从中国进入市场经济时代,歌手便把春节晚会当成扬名立万的最佳场所。

春节晚会不仅是央视在除夕夜献给观众的一道电视大餐,同时也是央视大的攻关项目,是央视的一个经济增长点。

关于“条子演员”

其实第一个意识到春节晚会名利效应的是一个来自东北的女歌手,当时,她默默无闻,所以无论如何她也不可能有机会走上春节晚会舞台。但是她通过一个极特殊方式把一张条子递给了当年的晚会导演,因此她不仅顺利参加了春节晚会,而且还独唱了一首歌。这件事发生在1988年。如今,这位歌手的名字早已被人淡忘,但她这种方式却被后来人发扬光大,因春节晚会而衍生出一个新名词:“条子演员”。“条子演员”的出现往往是让导演和主创人员头疼的事情。“条子演员”以民歌手居多,戏曲演员其次,之后是流行歌手,而美声歌手几乎没有。记者在一家录音棚里采访时发现,这家录音棚近来生意红火,录音师告诉记者,最近来录音的大都是民歌手,录音目的是往春节晚会送歌。这些歌手大都没什么名气,有的甚至只具备卡拉OK水准,但他们不惜花上几万块钱的制作费录上一首歌。

“条子演员”的出现与壮大的背后有错综复杂的关系。最初,出现个把“条子演员”安排起来还比较方便,但是后来越来越多,他们各显其能,往春节晚会里钻。以前,即便是“条子演员”,虽然托了关系,但还是用作品说话。现在就不是这样了,他们也知道作品是春节晚会强加的,与其说强加给别人,还不如强加给自己。于是,大量的年轻演员根本不顾及作品,甚至一年来根本就没在中央电视台露过面,但春节晚会一定要上,只要安排一个露面的机会就行。这构成一个极不正常的现象。

春节晚会应该是囊括一年的文艺精品,聚集一年来人气最旺的人,来共同完成这台节目。但由于有这么多的人关注春节晚会,很多人用各种各样的条子来“支持”春节晚会,最多时候会有上百个“条子演员”。于是只好从这条子的分量上分出轻重和三六九等,按以前概率,每年的“条子演员”被拦在外面的大约占2/3,能上晚会的“条子演员”占整个演员的1/4。递来的条子,哪个重要,哪个不重要,哪个必须办,哪个可以缓办,这些人的位置也非常重要,比如在舞台上靠前还是靠后,在零点以前还是零点以后,这都成了学问。一般春节晚会的准备期是在4个月左右,前两个月是策划和准备期,进入第3个月以后,基本上导演、主创人员就开始围着条子转了,琢磨怎么把这些“条子演员”安排好,摆好这些演员也是衡量导演能力的一个重要方面。

那么,这些条子是从哪里来的?

春节晚会不仅是央视在除夕夜献给观众的一道电视大餐,同时也是央视大的攻关项目,是央视的一个经济增长点。以前人们总以为春节晚会是不干不行,是老百姓的一个需求,实际上它是两个需求,一方面是老百姓的需求,另一方面是央视自己的需求。

春节晚会前的若干次排练,每次都要招待很多人,包括与央视有关的职能部门,供电、供水、规划、交管……另外,它还要组织各种演出队,做热场演出,特别是语言类节目,要轧场子,试它的包袱,所以到各个部委去慰问演出,一方面是为了检验作品收看的反响,另外就是公关。

很多演员摸清了这个规律,所以借助春节晚会答谢职能部门这一层关系来把条子递过去,每年条子来自于各方面,有些就是跟央视工作、运作过程中相关的政府职能部门领导递的条子。

接下来就是如何安排这些“条子演员”,也就是在晚会具体实施阶段,演员开始以各种各样的方式来干扰。所以,基本上剧组在电视节目构架之前,先早早地设计出几个“筐”,把这些特殊演员装进去,最行之有效的就是安排联唱和合唱,这就出现“以前李谷一一个人唱6首歌,现在6个人唱一首歌”的现象。

其实观众不喜欢一堆人唱一首歌,导演和主创班子也不喜欢。有些歌曲必须一个人唱,才能够易于流传。极个人化的歌曲非要一堆人去表现,个性就不明确了。但是四个半小时的时间是有限的,所以只能用这种方式来处理。以近三年的晚会为例。2000年的合唱多达12个,一些明显是“因人设节目”。几个女歌手居然唱了一首老掉牙的少儿歌曲《找朋友》,而这一年并不是什么“国际儿童年”。2001年的合唱飙升到21个,几个莫名其妙的组合,如“青春美少女”、“动感男孩”、“梦幻想”,观众永远不知道他们唱过些什么。一首《西部放歌》,节目单上就写有13个人的名字,这还只是“主唱”,不包括“伴唱”,这一舞台花团锦簇的代价是什么呢?惹上经济问题的导演赵安在有一年春节晚会后曾经给出这样一个数字:一共有歌曲45首,其中21首是唱完的,其中有4个歌舞组合,每个组合中至少有5个左右的联唱,演员一共有700多人。

甲丁认为:“对演员来说,春节晚会是锦上添花,而不是雪中送炭,如果你要不是腕儿,再没有一首好的作品,上春节晚会一点作用都没有,只是让朋友和家人高兴一下,对其他观众来说没有任何感觉。可是对于那些已经成腕的人,在春节晚会上露了脸,占据一个比较好的位置,充当一个比较好的角色的话,可能来年走穴的穴单会比不参加晚会多一些。而这一天,‘品牌’太多,对一些不知名的演员,没有好作品,第二天人们还是会忘记的。”毕竟春节晚会的广告效应是巨大的,如果以1.2亿元的广告额来划分这四个半小时含金量的话,平均每秒钟是700多元,如果一个独唱演员占据三分半钟的时间,他自己在这个时刻至少值15万元,广告效应多大是可想而知的。所以,演员为这三分半钟花点钱也是值得的。

好作品为什么如此之难

春节晚会的诱惑力太大了,任卫新说:“春节晚会是名利场,也是打造明星的最佳时段。可能在这一夜之间就身价倍增,但它带来的目的不是艺术的推动,而是演出价码的提升。这是个不良现象,但又是无法解决的问题。所以二流的、三流的或是没名的演员就拼命地想尽一切办法往里钻。”甲丁也认为:“因为晚会的影响越来越大,它影响着一个年轻演员的成功,影响着一个成功演员未来一年的收成,所以近年来对春节晚会越来越看重。”

仅仅能在晚会上露上一面还是不够的,上晚会的目的决不是为了过把瘾就死,而是希望通过它的效应能给自己来年带来好的经济效益,所以,就必须让观众记住自己,而记住自己的最好办法就是要有一首好作品。但是,想在春节晚会上拿出一首好作品实在是太难了。

仅以歌曲为例,每年春节晚会会收到来自各个方面的作品几千首,今年收到的歌曲已经多达4000首。就中国目前歌坛(包括各种风格)每年创作的歌曲,一年下来加一起也没有一次提供给春节晚会的多。照理说应该能出来几首好歌,但实际上几乎没有一首能让人记得住的歌曲,这一方面是作品本身的质量不高,另外还有一个原因是层层把关往往带来层层修改,有些作品往往翻来覆去的修改30多遍,包括相声和小品,改来改去,原来的味道没有了。

相声是人们喜爱的艺术形式,以前,春节晚会上还能推出像《虎口余生》、《宇宙牌香烟》这样脍炙人口的段子,但近年来基本上推不出相声了,主要原因就是相声的社会负面影响问题无法解决。还有观众的包容度很差,听到不顺耳的话,便忍不住用各种方式向上面反映,造成春节晚会主创班子都不愿意惹麻烦,从而回避一些容易引起争议的作品。比如去年姜昆准备表演一个讽刺两面派的段子,讲的是一个村长面对央视爱心奉献团和焦点访谈采访组时的不同嘴脸,这是近年来难得的相声佳作,最终还是没能修改成功。连村长都不能讽刺了,相声还能讽刺什么呢?

春节晚会因其承担的社会责任而提出“三个安全”:政治安全、播出安全和人员安全。由此对春节晚会把关,导演以上说话算数的有17个人,而这17个人每次都要说话。对待一部文艺作品的感受,17个人有17种感受。以前春节晚会算不上大事,没那么多人插手。现在晚会的重要性越来越提高,除这17个人,还涉及到方方面面的影响,比如赵本山表演《卖拐》,结果残疾人协会提出了意见。去年《卖车》,说今年要卖《担架》,打死他也不敢了。春节晚会,横竖都要应付,一个晚会,要想大家都满意,结果往往大家不满意。

关于权益问题的争执

正因为春节晚会推出一首好作品很难,所以一旦有好作品出现,就显得尤为珍贵,谁都想借助这个作品一炮而红。于是,一些因作品引发的争执便接二连三地发生。上春节晚会要舍得投资早已不是什么秘密,有钱未必就能如愿也是正常的。在年末的一则关于于文华经纪人讲述的陈年往事揭开了幕布一角。据报道称:于文华自己花了几万元准备的歌曲被硬性安排给郁钧剑合唱,而当时于文华敢怒而不敢言。随着赵安的离去,这件事被重新晾在阳光下。于文华的经纪人李年说:“这不是针对中央电视台或者是春节联欢晚会,而是有记者找到他,说到这件事了,才提起《想起老妈妈》这事的。好几次想想觉得算了,谁知道郁钧剑对外说《想起老妈妈》是他的歌曲,并列为代表作。这首歌词曲花了两万五,做音乐部分花了两万五,拍音乐录像花了30多万。”当年《想起老妈妈》是中央电视台春节联欢晚会的重中之重,排在9点钟的黄金时间,晚会还特别为这首歌弄了一个亲情板块。李年认为:“从艺术上来说,郁钧剑不适合唱这首歌,如果安排男歌手的话,满文军是比较合适的人选。其实应该安排两个女歌手唱,因为后一个节目是三个男演员,从节目安排上来说男女合唱也不合适。”

更有“能力”的歌手侵占名气小一些歌手的歌也许不是春节晚会上的新闻。最明显的例子就是《常回家看看》,这首歌本来已经被一名男歌手买下版权,并希望通过春节晚会一炮走红,歌是走红了,但红的是陈红等歌手,并借此歌整整红了好几年。那个投入了几十万资金,连响声都没听着的歌手从此销声匿迹。

由此看来,春节晚会是一台极端特殊的晚会,它不顾忌的东西很多,比如你的作品不错,你想上,那也不能便宜你,再给你安排三个人。你就得绝对服从,不服从你就下去。有时候你为了抓住这个机会,就得委曲求全,所以以前春节晚会不太尊重著作权拥有者的权利。

自从陈佩斯、朱时茂与春节晚会打官司后,春节晚会让演员们签了一份协议,这份协议被称为“卖身契”,它的最重要内容在于:演员同意中央台对该作品享有著作权,中央台在各类节目、任何载体使用或改编此作品不需要征得演员同意也无须支付任何报酬。据说,演员的稿酬在1000元~6000元之间,而现在买一首歌,再拍成音乐录像最少需要十几万元,赵本山说:“佩斯事件很能说明问题。”因为自从陈佩斯向春节晚会发难后,他彻底从这个舞台消失了。

“春节晚会是名利场,也是打造明星的最佳时段。可能在这一夜之间就身价倍增,但它带来的目的不是艺术的推动,而是演出价码的提升。这是个不良现象,但又是无法解决的问题。”