药品、作者和“时代精神”

作者:三联生活周刊(文 / 陆丁)

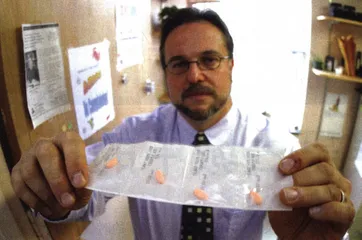

适量的药品可以激发作者的写作灵感?

简单地说,关于药品和作者的关系只有两种看法:一种认为有关系,一种认为没关系。前者的极端代表是多纳德·古德温(Donald Goodwin)。 他最著名的“工作”是在《酗酒的秘密历史》(The Secret History of Alcoholism)中提出,酗酒是天生的,或者按他的说法,那是一种基因病。后来,他乘着胜利的幻觉又写了一本书——《酒精与写作者》(Alcohol and the Writer)。按照那本书的说法,美国的所有主要作家都是酗酒者,而他由此得到的结论则是:酗酒和作家的创造力处于DNA链上的同一位置。

当然按照我们自己的习惯,酒精根本不算是“药品”。如果这么严格地使用“药品”这个词,那还有萨迪·普朗特(Sadie Plant)。此人在1999年出版了一本叫《服药写作》(Writing on Drugs)的书。事实上,跟他想论证的东西相比,此书标题完全算得上谦虚。因为他试图让群众们相信,不仅是写作,而且实际上世界上的任何大事都是受药品的左右。只举一个极端的例子:他认为是安非他明而不是希特勒导致了第二次世界大战。

时间推进到上个月,哈佛大学出版社出版了一本可以算在同一阵营里的书:《过量的道路:服药的写作者们的历史》(Road of Excess:AHistory of Writers on Drugs)。作者马库斯·布恩(Marcus Boon)是多伦多约克大学英语系副教授,他的基本观点是,药品的真正意义在于它能让作者或者他的作品“接触到”时代精神。

这就应了一句老话:有人思考的时候能让别人吓着。反正,好多事实表明,写作者们使用药品的动机往往比这低俗得多。比如奥登和萨特。萨特是著名的哲学酒鬼和写作狂,一本关于热奈的书光前言就写了80多页,整本书则长达800页。更可怕的例子是他那本《家庭中的白痴》,这本分析福楼拜的书有5卷,2000多页,而且到死他都没写完。这种工作能力,后来证明,跟他服用安非他明有关。萨特曾经自己向波伏娃交代说:“我的哲学写作就是对我自己的观念进行分析,而一管corydrane(这种东西是安非他明、阿斯匹林还有另外一些成分的混合物)则能保证这些观念能在它产生之后的一两天内被分析出来。”

至于W.H.奥登,是一个诗人。他现在最有名的诗可能是那首《葬礼蓝调》:因为在著名电影《四个婚礼和一个葬礼》中出现过。奥登从1938年开始20年如一日地服用安非他明,用来抵消他头天晚上吃的速可眠的影响。有时候,安非他明还得承担解酒药作用:事实上奥登的床头永远会放着一杯伏特加,这样,如果半夜惊醒的话,就有东西可以让他继续睡下去。而按照他诗人的说法,对于他来说速可眠、安非他明、伏特加这些东西都只不过是“脑力厨艺”中的“省力法门”。

这是典型的实用主义。服用兴奋剂对于他们来说只跟保持体力有关:更像是锥刺股的某种较为文明的替代品。事实上,出于一种药品实用主义者特有的谨慎,奥登曾严肃地指出:“这些小东西非常的粗暴,往往会伤到厨师自己,时常还会导致活动突然终止。”——这反正不像是要靠药品把自己传送到时代精神跟前的人会说的话。

另外一个同样实用主义的人是超现实主义作家安东尼·阿托德(Antonin Artaud)。不过,他没前面那两个人那么把自己当牲口使唤。他的精致理论是,海洛因所带来的那种“那种游离于生活之外的状态”能让他“更加尖锐地意识到当下”。就是说,他“高”的时候的状态能让他对他不“高”时候的状态有一种更加敏锐的感觉。按照他的说法,“不是鸦片让我工作,相反,是它们的缺席才让我工作。当然,要让我感到这种缺席它们必需不时地存在一下”。不要以为他因此能够理智地对待药品。有一次——那时候他还呆在精神病院呢——他给他的旧情写信说:“无论如何你都得替我找到海洛因,然后不惜任何代价带进来:哪怕被看守杀掉。”

显然,比起前两个人,药品对阿托德来说显然重要一点:因为海洛因是跟他作品的内容有关而不是跟他的体力有关。这种差别可以看成是药品本身不同类型导致。安非他明基本上是一种兴奋剂,而海洛因则是一种带致幻效果的镇定剂。事实上,布恩关于药品和时代精神之间关系的理论在很大程度上依赖于这种药品的类型差别。

按照布恩的说法,不同药品对应着不同调子的脑力活动:鸦片类制品的作用是让作者“浪漫地投入黑暗和异域”;安非他明则适合那些有受虐倾向的人。据说垮掉的一代是这样的;使用麻醉剂(比如笑气)的人——比如爱默生和梭罗——则能生产出关于超验事物的哲学分析;至于大麻人群,他们在服药之后倾向于按照拉伯雷的方式进行讽刺,而那些热爱致幻剂的人,他们的长处则是能从他们的幻觉经验中构造出一个“自产自销同时带有欺骗性的哑谜”。