发现布鲁姆斯伯里

作者:三联生活周刊(文 / 叶滢)

上图:《The Hours》的剧情虽从20年代过渡到90年代,但电影里的色彩,场景及服饰依然是布鲁姆斯伯里式的

左图:《The Hours》的服装以特别的方式体现了弗吉尼亚在细节上的矜持

设计师的灵感从何而来?

William Morris设计的墙纸精致、考究,成为“新布鲁姆斯伯里人”钟爱的设计

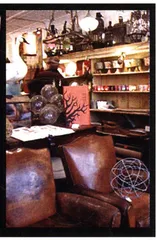

John Derian在纽约东村的店铺也是布鲁姆斯伯里式的“混乱美学”的现代翻版

风格雅致的印花布将我们带回了20年代

在玩腻了嬉皮元素和民族风之后,时尚的驱动者们又回到了伦敦。

风格雅致的印花布再次穿到模特们身上时,首先是索尼亚·里基尔(Sonia Rykiel)在新装发布中展示了这种20年代的时装风格。这股重新发现20年代的潮流已经不仅仅局限在时装舞台上,在电影《The Hours》上映前后,与20年代和布鲁姆斯伯里(Bloomsbury)相关的装饰元素已经被运用到诸如墙纸设计、店铺设计等诸多方面。《The Hours》在没有上映前就已经被影评人大力推荐,这部由斯蒂芬·戴德利导演,三位好莱坞明星梅丽尔·斯特里普、妮可·基德曼和朱丽安·摩尔担纲的女性题材的电影讲述了三个不同时空的故事,布鲁姆斯伯里的“缪斯”——弗吉尼亚·伍尔夫的小说《达洛卫夫人》将三个故事串联在了一起。

对于该片的服装设计师安·罗斯来说,怎样用服饰语言将三个单独的故事融合在一起是一个问题,她阅读了大量关于布鲁姆斯伯里的历史书,是范尼莎·贝尔(弗吉尼亚·伍尔夫的姐姐)和邓肯·格兰特(范尼莎后半生的同居男友)的画作给了安·罗斯灵感,他们画作中经常出现的铁锈色、绿色和蓝灰成为联系三个女人的纽带——这也是这部电影的服饰主色调。

虽然三个故事分别发生在20年代、50年代和90年代,但电影里的色彩、场景设计和服饰依然是布鲁姆斯伯里式的。“布鲁姆斯伯里是所有事物的出发点,这部电影就是要表达对弗吉尼亚·伍尔夫的敬意。”罗斯在谈到自己的设计风格时说。

作为地名存在的布鲁姆斯伯里依然存在于伦敦,20世纪初期艺术家和作家经常出没在此,现在布鲁姆斯伯里的大部分地区属于伦敦大学,越来越普及的大学教育让这里曾有的精英气息变得淡漠了。

作为特殊意义的布鲁姆斯伯里——由斯蒂芬兄妹的吸引力而融合的青年知识分子团体,缘于他们的父亲莱斯利·斯蒂芬去世后兄妹四人的搬迁。他们离开海德公园门22号的旧居,搬到位于布鲁姆斯伯里的戈登街区46号,这是1905年。在范尼莎和弗吉尼亚姊妹周围聚集的剑桥大学的青年人形成一个特殊的小团体,他们中有作家、文艺批评家和画家。在维多利亚时代,这种男女混杂、高谈阔论、近乎家庭成员的小团体无疑是不那么合乎社会规范的,父母留给她们的家族式贵族教育和足够安逸生活的遗产,让两姊妹得到了解放,也造就了这个精英化的小圈子。

这是一段美妙的婚前生活,在林德尔·戈登的《弗吉尼亚·伍尔夫——一个作家的生命历程》中记下了她们自创的布鲁姆斯伯里风格:“她们打发掉了维多利亚时代的红色长毛绒挂毯和图案繁复的莫里斯墙纸,用素色的水浆涂料来洗墙壁,并把她们那高朗、干净、相当寒冷的房间用擦光印花布加以装饰。范尼莎使她们祖姑母的印度头巾重获新生,把它们覆盖在椅子和桌子上,而它们的色彩映着白色墙壁便带上了野蛮国度的富丽。”

从维多利亚的白锻裙子里钻出来的弗吉尼亚适当的借鉴了她喜欢的高更画作里的女性风格,两姐妹穿着印花棉布做的非洲服装,“在1912年第二届后印象主义画展结束后的舞会中围着克罗斯比大厅飞跑”。

两位在新装发布中重张布鲁姆斯伯里风格的时装设计师——索尼亚·里基尔和詹弗兰科·费雷都不是现在最当红的设计师,这两位上了年纪的法国人和意大利人,为什么会在20年代的伦敦寻找自己的灵感,是否受到小说或电影的启发,我们只能做出猜想。

他们新一季的服装风格有弗吉尼亚和范尼莎的影子,回头看20年代,刚刚开始在经济上寻求独立的女性,华丽的礼服显然过于累赘,裙子已经去掉了鲸骨架和厚厚的衬里,色彩是温和而书卷气的,不夸张,但一定在细节的搭配上写着一个“我”字。《The Hours》的服装设计师以特别的方式体现了弗吉尼亚在细节上的矜持,尽管这位20世纪最著名的女作家生前并不是非常富有,但她的精神依然是贵族化的——安·罗斯在影片中给这个角色的内衣别针留下了精致的珠宝设计。

至于布鲁姆斯伯里的起居室的照片也一样给了设计师们以启发,在2003年1月美国版《Vogue》杂志的报道中,“新布鲁姆斯伯里风格”大受推崇——比如精致的墙纸正在变得时髦,英国艺术家William Morris李树木纹的墙纸设计是“新布鲁姆斯伯里人”钟爱的设计。音乐家James Iha在曼哈顿的公寓的设计显然也是受了布鲁姆斯伯里的提示,那种看起来混合着不同风格的、甚至有些零乱的室内装饰,类似于查尔斯顿——范尼莎在婚后居住的乡下公寓——布鲁姆斯伯里人又一处聚集地——也成了设计师的灵感来源,John Derian在纽约东村的店铺也是这种“混乱美学”的现代翻版。当年范尼莎几乎将查尔斯顿构造成了一个乌托邦,她在这块土地上自耕自种,在画室里作画,给朋友们都留了房间,包括同居男友邓肯·格兰特的同性恋伙伴——这种波西米亚式的生活态度似乎与“混乱美学”有直接关系。

但布鲁姆斯伯里人到底还是矜持的,小圈子化的,在20世纪初他们并没有引发生活方式的革命或者运动——他们固守着自己的房间,外面的世界与他们关系淡漠,只和意气相投的人往来,也不想号召更多的人反抗传统,毕竟他们的贵族出身是一层护身符。

虽然这是一群20世纪初刚刚“解放了的青年”的生活,但有趣的是,重新发现这种生活美学的是上了年纪的设计师,这种不那么高调的标新立异是让时间镀了层亚光的,这些淡褐色的、灰蓝色的服饰和精致而朴素的装饰风格应当不会像加利亚诺式的颠覆设计那样疾风骤雨般的流行开来。

潮流在这一刻重新在时间的沙粒里发现这个曾经的“国中之国”,并以这个时代的方式向逝去的人表示敬意,不久之后,新的风格又会让时尚的注意力转移,但弗吉尼亚·伍尔夫和《达洛卫夫人》的魅力不会消失,这是对时光淘金者永恒的恩赐。