读者来信(224)

作者:三联生活周刊(文 / 邱千尺 魏文彪 丁点 陈枫 曹五师)

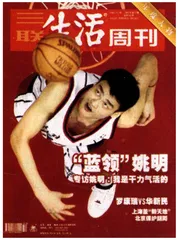

“在评价“姚明现象”时,我们似乎容易陷入这样的误区——用一个宏大的标牌抹煞姚明自身的个性。在NBA掀起“姚明热”之前,他的球技、人品和幽默感就已经是中国球迷喜欢他的理由,这些毫无疑问是属于“个体的姚明”,为什么小巨人一出国门,他的种种优点就必须与“我们”扯上关系?”

南京 邱千尺

剥落“影响”的影响

《中国青年》2002年“中国十大青年新闻人物”评选揭晓,刘海洋、李真榜上有名。

“新闻人物”尤其是“青年新闻人物”评选加入“反面人物”,让不少习惯了“正面宣传”的读者感到愕然,甚至一时间引起议论纷纷。其实细细想来,这难道不是一种非正常向正常的回归?

“青年新闻人物”顾名思义是指青年人中有巨大新闻效应者,即评选活动组织者所说的“新闻影响”。有巨大新闻影响的人自然既包括“正面”也可能包括“负面”。有些人“性质负面”但其新闻影响确属巨大也是不争的事实。

众所周知,评选“青年新闻人物”目的在于通过评选来张扬积极奋进、善良勇敢的人生态度,在青年中促进良好风气的形成与普及,但将“劣迹人物”评进去也可通过回顾其人生败迹来对社会起到警醒、告诫作用。国内媒体敢于在“新闻人物”评选中让“反面人物”入围,并将结果公之于众,除了勇气可嘉,也足见社会已愈益变得自由、宽容、进步。

近日又传来消息说,商务印书馆即将出版的《新华新词语词典》连“包二奶”、“泡妞”等词语也涵括在内。恰如专家所强调,“语言本身没有阶级性,关键在于怎么解释该词条”,只要能做到以批判性角度来解释这类词语、看待一些不好现象就不至产生什么不良影响。

南昌 魏文彪

公章的门道

在大洋网上看到一条新闻,说有一个政法大学的自考学生发现自己的毕业生登记表上居然盖的是“昌平县昌平小松洗衣店”的公章。那篇报道上还说,当记者找到主管老师后,那老师的解释是当时政法大学调整教学部,教学部的公章正好被收回,“我当时出于好心,为了尽快给学生们把毕业的事办下来,就想了这个办法,反正自考办也不会细看”。一付熟知窍门的样子。

不过也许这位姓易的老师说的还真是实情。因为那个学生12月就毕业了,可直到5月这事才被发现,而且还是“有人”告诉他的.无论如何,这个“小松洗衣店”至少扛了5个月没漏,也算是比较成功的赝品。其实,全天下的公章长得都差不多,汉字长得那么复杂盖的时候又不一定清楚,说不定就蒙混过关了。要想解决这个问题,可能最好的办法是把公章都弄得跟《少数派报告》里那包装盒一样,可以扭着腰唱着歌念叨“中国政法大学,中国政法大学”,这样肯定就不会搞错了。对了,这种章还得是光敏感的,这样呆在档案袋里不见光的时候就没什么动静:以免把管理档案的工作人员吵死烦死。

仔细想起来,好像政法大学的学生毕业分配工作整个是一塌糊涂:它居然会在学生毕业这么重要的时候收回公章,而这个学生居然就能拿到自己的档案,还能“拆开来看”。记忆中,好像档案在转送的时候都得是单位对单位的那种,个人根本碰不到自己的档案。忘了是谁说的了,反正意思是说,规矩弛废的时候,往往也就是那规矩想保护的东西丧失意义的时候。

北京 丁点

“非处女”拿什么证明自己的清白

近日,河南省郸城县再现“处女卖淫案”,其过程和方法与以往发生的如出一辙,先是受害人无故被抓,然后受到刑讯逼供,最后,被逼无奈,“承认”自己是卖淫女,还牵扯进无辜的“嫖客”。

在整个“处女卖淫案”中,整个刑事诉讼程序极其不当。我国公安机关和检察机关的侦查活动属于刑事诉讼程序,在此过程中,刑事证明责任应当由公安机关和检察机关承担。而在“处女卖淫案”中,执法机关至少有两种违法行为:其一是民警用刑讯逼供强迫该女子自证其罪;其二是要求该女子证明自己无罪。

在第一个过程当中,民警采用了暴力手段,而我国法律明文规定,通过刑讯逼供取得的证据不能作为定案依据,国际司法中也有“反对强迫自证其罪”的原则。实践中,一些民警基于自身经济利益或者其他原因,案件侦查极其粗糙。在这种情况下,别说一个弱女子受不了刑讯逼供,就是要一个男人“供出”自己“卖淫”又有何难?而在第二个过程中,刑事案件的证明责任不应当由当事人承担,因为从立法者角度考虑,公权力者有着比普通公民更多的权力和技术手段,这正是从考虑公民权利角度倡导的立法意图。

为什么那么多的“处女卖淫案”有它的生存基础,为什么针对的都是服务员等弱势群体?我们一直呼吁给予弱势群体更多的保护,但遗憾的是,不仅仅是这些办错案的民警存在着欺弱的心理,我们整个社会也存在同样的心理基础。在这样的社会心理下,弱势公民的合法权利就很难得到有效保护,这些民警之所以敢于刑讯逼供,也是因为受害者所处的弱势地位。但这名女子还是幸运的,因为她是个处女,有着可以证明自己清白的可怜的“资本”,而民警们无法或没有将这一“资本”掠夺。

如果无辜的受害者不是处女,她拿什么来证明自己的清白呢?

西安 陈枫

见死不救的司法局长该不该判刑

甘肃省女教师被砍78斧致死案因有关国家工作人员见死不救而备受舆论关注。在2002年12月23日,渭源县法院以玩忽职守罪一审判决司法局局长单会忠拘役6个月、缓刑1年后,法学界终于发出了不同的声音:国家行政学院教授袁曙宏、中国政法大学法学博士何兵在接受记者采访时都认为:一个司法局长和民警的责任有所不同,法律没有赋予其必须制止犯罪的义务,单会忠应该受到道德谴责,党纪、政纪处分,但并不能构成玩忽职守罪(见12月27日《中国青年报》)。

这几位专家的观点本人深以为是。既然以玩忽职守罪定罪判刑,那前提就是当事人违反了法定职责,有渎职、不作为行为。但司法局长的职责是什么呢?在我国,司法局的职责是进行普法宣传、履行对律师业的管理职能,而司法局长不过是开展这些工作的负责人与领导者,只要他履行了这种领导与管理职责就不能算是玩忽职守。也就是说,在女教师面临伤害时见死不救,不能自动推导出司法局长在工作中玩忽“职”守的结论,因为他本身并不负有制止、打击犯罪的法定职责。

应当说如果单会忠是人民警察身份,他就有这个义务,就必须在他人面对侵害时予以施救,否则就构成玩忽职守罪。《中华人民共和国人民警察法》第二十一条规定:人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形应当立即救助。在我国,司法局与公安机关很大不同在于后者才是严格意义上的司法机关,前者只是政府的一个普通行政部门,并不真正具有司法机关的职能与职责。司法局长其实更类似于水利局长、工商局长等行政干部,因而并不像人民警察一样负有必须救助的法定义务。如果司法局长见死不救就构成玩忽职守罪,那如果旁边还有其他国家工作人员未予施救,岂不都要构成玩忽职守罪?这于法理而言是说不过去的。

当然,如果法律上存在见死不救罪的罪名,那或许又要另当别论,但问题是当前法律并未规定有该项罪名。严格恪守当前的法律规定,对单会忠确实是“法不应究”的。应主要予以道德上的谴责以及党纪、政纪处分,更应当因其是领导干部而从重处理。但法律是法律、道德是道德,二者之间有着巨大的鸿沟,之间的界限是不能没有法理做基础就可轻易跨越的。

我们注意到这样一个事实,就是原先传出的消息是说对单会忠不予起诉的,但后来又决定要起诉,这是否是因为受到了“民愤”的压力呢?如果真是如此,那就表明有些司法机关还是容易被“民愤”所左右,习惯于依“社会影响”来办案,尚不能真正做到独立办案。

江西 曹五师