我们该去哪里看国宝?

作者:三联生活周刊(文 / 贾淼)

俄罗斯顶级国宝“琥珀屋”

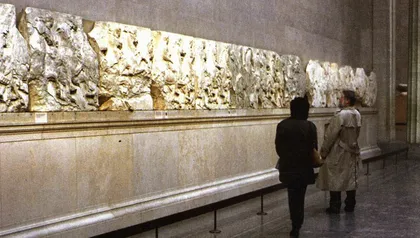

在大英博物馆展出的帕特侬神庙的17座埃尔金大理石雕

18家全球著名的博物馆12月9日联合发表一篇“关于环球博物馆地位和价值的声明”,第一次公开表态,反对将所收藏的古文物归还原属国家。法国巴黎的卢浮宫、美国纽约的大都会艺术博物馆及西班牙马德里普拉多博物馆都签字表达了他们的“担忧”。如果搜索一下这份字斟句酌的自我辩护,关键词大致也就是两个:1.公共服务概念;2.环球博物馆价值。他们无非希望这些珍贵文物的真正主人们能够认同:虽然当初可能是通过帝国主义掠夺取得了这些藏品,但这些博物馆是真正的环球博物馆,它们为所有国家公民服务。如果把藏品中的一部分归还原属国,必定对所有参观者构成损害。

公共服务的思想在西方有主导地位,但撇开这样的申辩,我们先来数数这些博物馆里别人的宝贝,也许更能理解他们难以割舍的理由。18世纪到19世纪,大英帝国博物馆面积一扩再扩,仍然容纳不了从四处掠来的文物。它设置了埃及馆、希腊和罗马馆、东方馆、西亚馆、中世纪馆、英国史前和罗马人占领时期馆,最大的希腊和罗马馆,珍品多到需要陈列室22个,其中帕特侬神庙的17座埃尔金大理石雕,是从雅典神庙上剥离下来的最珍贵的建筑残件。在英国人大肆劫掠雅典时,德国人倾心于伊拉克境内的巴比伦古城遗址的挖掘,他们挖掘了20多年,直到第一次世界大战爆发。在带回德国的稀世珍宝中,有价值连城的金狮子——古代巴比伦中央大街的守护神,还有巴比伦空中花园的“巴比伦门”,它竟被德国人生生卸下来,分成小块运回欧洲,放进柏林的一家博物馆。至于对中国文物的收藏,英、法、美、日本和俄罗斯都可以排在前列:法国吉美博物馆的中国瓷器最全,美国大都会博物馆的中国绘画藏量最多,而大英博物馆则以2万多件中国历代的珍稀文物自傲。据文物界最保守估计也有上百万件中国文物流落到世界上的47个国家。

是否真像这些博物馆所表白的,存在一种服务于全人类的“世界文化”?欧洲文化传播学批判理论的代表人物Armand-Mattelard对此有尖锐的评价,“这只是文化主义者的幻觉”。也许作为经济和文化全球化的主角,西方已经取得发言权。但在Armand-Mattelard看来,这种发言权只能代表1/5的人类。

代表文物进口国的“文物国际主义”和代表文物出口国的“文物民族主义”之间,目前并不存在平等对话的平台。关于流失文物追索的三个全球性公约都是既无拘束力,又无追溯力,最新的1995年公约也不例外,英国拒绝签约,日本干脆保持暧昧的沉默。少数通过谈判途径而物归原主的例子,更多是以物易物的结果。希腊长期以来不断向英国要求取回属于自己的珍贵文物,为2004年雅典奥运会还成立了专门的追索委员会,希望取回部分帕特侬神庙的大理石雕。大英博物馆本来在归还古文物的态度上一直是非常强硬的,不但排除归还大理石雕的可能性,而且还拒绝回复该委员会书信。但8月以后态度有所转变,双方第一次谈判已经展开,希腊将有可能以他们新发现的文物和大英博物馆交换有2500年历史的大理石雕。在此之前,德国和俄罗斯2000年5月也相互归还了“二战”期间抢掠的珍贵文物。归还俄罗斯的镶嵌画“琥珀屋”是顶级国宝,它在德国入侵后失踪,又由德国警方于1997年发现。俄罗斯方面则将归还德国101件珍贵的素描和油画,其中包括苏联红军攻占柏林时取走的名画家丢勒和土鲁斯-劳特累克的作品。但今年5月伊拉克政府没加交换条件的归还要求就没有下文,他们通过联合国教科文组织,要求德国柏林博物馆归还被誉为世界七大奇迹之一的巴比伦空中花园遗址的118件珍贵文物。

“索”是一种态度和立场?——访故宫博物院研究员单国强

三联生活周刊:作为一个文物专家,你怎么看待这份18家著名博物馆的申明?

单国强:从学术角度,我不想怀疑他们希望以人类共同力量来保护人类所有文明成果的动因是真实的。但我还是感受到这种申明对一些民族情感的伤害。即便出自真心,也是一种伤害。

三联生活周刊:是否可以说,你反感“文物国际主义”?

单国强:这是个复杂的问题。一个国家,妥善保留和研究一些别国文物,这本来是展示彼此之间文化联系的正常渠道。但如果它不择手段的收藏妨碍到了文物原属国研究和展示自己民族文化的精髓,“文物国际主义”就变成了强盗逻辑。

三联生活周刊:一些著名博物馆往往以文物原属国的收藏条件恶劣为由,拒绝归还珍品。你的看法呢?

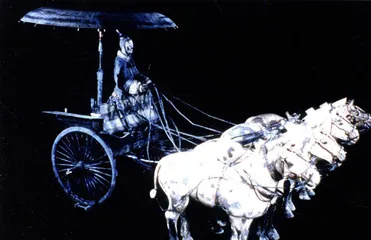

陈列在大英博物馆的中国秦朝碧玉战车的模型

单国强:这需要从两方面来看。文物原属国大部分是发展中国家,比如埃及、印度、中国,甚至希腊。我们必须承认硬件上的差距,像欧美的博物馆,展厅温度控制非常先进,而我们目前除上海博物馆实现了空调恒温,其余博物馆都没有这样的条件。包括举世闻名的故宫,也只是在库房里装有空调。但对于本国独有文化形式的保存,我们的研究水平应该还是不落后的。比如我们的中国书画,如果流失到以研究油画收藏技术为主体的欧洲,就只能成为他们博物馆研究的一个旁支末节,未必得到比在国内更好的保护。

三联生活周刊:你是著名的书画鉴定专家,就你所知,对流落在外的中国书画珍品有没有统计过数字?有没有索还可能?

单国强:据我所知没有确切统计。索还是一个漫长而且复杂的国际事务,我们的“索”是一种态度,一个立场,但对方的“还与不还”就没有被拘束的可能。首先,你不能在别人家看到了自己家的东西,就立即指认对方是小偷。博物馆得到文物的渠道是复杂的,可以通过收购或参加拍卖,也可以接受捐献和直接没收,难以确定它来源的合法性。今年5月间,我们故宫博物院有代表参加了大英博物馆展出的东晋顾恺之《女史箴图》国际学术研讨会,代表提出来了,这是中国珍贵文物,是否可以考虑归还,但对方不置可否,我们也就不能强求。虽然联合国教科文组织提出过一个基本原则:任何因战争原因而被带出国门的文物都应归还,没有任何时间限制,但毕竟没有条文化,也就没有国际法应有的拘束力。现在比较有实际意义的还是只有购买这条路。比如流失到日本的米芾的《研山铭》,国家以2999万人民币从一家私人博物馆购回,目前暂时存放在故宫。还有极其珍贵的北宋武宗元的《朝元仙杖图卷》,被一美籍华人带出国门,现在要价1000万美元。收回这一类文物的难度太大了,我们需要时间,还有金钱,以及更加明确的国际法律条文。

(单国强先生是故宫博物院原陈列部主任,著名的中国古书画鉴定专家)