越小越美丽

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

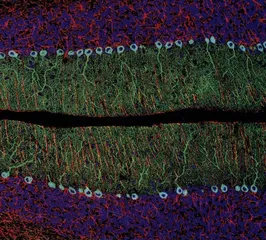

加州大学圣迭哥分校美国国家显微成像研究中心的托马斯·迪尔林克博士拍摄的放大40倍的老鼠小脑矢状缝区。这张使用了荧光技术和共焦技术的照片获得了2002年尼康“小世界大赛”的第一名。

第二名的获得者是捷克工业大学的兹丹卡·耶尼科夫。他使用偏振光技术拍到的放大40倍的聚乙烯薄膜的变形。

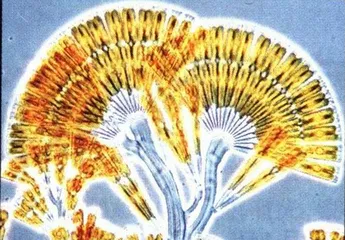

第三名,荷兰范-艾格蒙特摄影工作室的维姆·范·艾格蒙特用相差技术拍摄的放大160倍的海洋硅藻Licmophora flabellata。

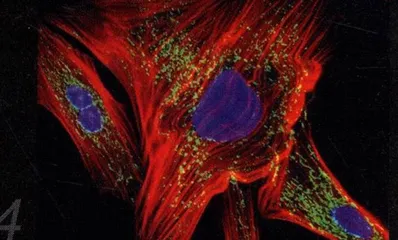

第四名,美国俄勒冈州分子探测公司的杰罗德·萨利斯布里使用荧光技术拍摄的放大600倍的印度黄麂的皮肤纤维原细胞。

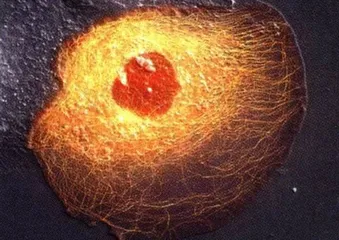

第五名,美国斯科利普斯研究院细胞生物学系托斯滕·维特曼博士使用微分干涉相差技术和荧光技术拍摄的放大760倍后的澳大利亚长鼻袋鼠的肾脏上皮细胞。

第六名,荷兰范-艾格蒙特摄影工作室的维姆·范·艾格蒙特用微分干涉相差技术拍摄的放大100倍后的受精卵内的鱼类胚胎。

第七名,荷兰科学艺术杂志的罗伊斯·默德曼用偏振光技术拍摄的放大40倍后的感光材料泰特诺(Tetenal)与水的热溶液。

第八名,美国维吉尼亚公司的阿隆·迈辛用偏振光技术拍摄的放大25倍后的荠菜种子。

维克多·雨果在《悲惨世界》里说过——“望远镜终止的地方,是显微镜的开始。”2002年“尼康国际微观世界大赛”(Nikon International Small World Competition)的所有参赛作品似乎都在为雨果的这句话做注脚。

与其他摄影比赛不同,尼康微观世界摄影大赛的参赛者作为科学家的一面似乎更胜过作为摄影师的一面。这不仅因为他们所使用的并非普通照相机,而是光学显微镜,也不仅因为他们的拍摄对象多是放大了几十倍以上的动植物细胞、矿石结晶或溶液。更重要的是,在这个被称为显微摄影——Photomicrography——的领域中,相差技术(phase contrast)、偏振光技术(polarized light)、荧光技术(fluorescence)、差分干涉技术(interference contrast)、暗视野技术(darkfield)、共焦技术(confocal)、去模糊技术(deconvolution)等最新的摄影(或显微成像)技术得到了广泛使用,并成为评判一张照片成功与否的主要标准之一。

严格地讲,显微摄影不算是一个新概念。实际上,今年的尼康微观世界摄影大赛也已经是第28届了。不过,技术的突飞猛进——包括摄影技术本身和生物、分子技术两个层面——让今年的“微观世界”看上去格外美丽。虽然在比赛中的名次不高,但获得第十六名的放大100倍的宫颈癌细胞照片和第二十名的放大170倍后的老鼠舌头扁平细胞照片却给人以格外强烈的视觉冲击力:前者让人想起“恶之花”,而后者恰是“即使最丑陋的事物也包含上帝赋予的美”的写照。

人鼠之辩

鲁伊

12月5日,英国的《自然》杂志拿老鼠基因组做起了封面文章,来自6个国家27个研究所的科学家们将其对实验室老鼠——也就是我们通常所说的“小白鼠”——基因组的研究结果公诸于世。在这项由美国国家卫生研究院和威康伦敦基金会共同资助、以坎布里奇怀特海德研究所、华盛顿大学医学院基因组测序中心和英国剑桥桑格研究所为主的老鼠基因组项目中,科学家们的研究成果可以简单归纳为以下几点:人类和老鼠均由7500万年前恐龙时代末期的一种小型哺乳动物进化而来。老鼠的基因组比人类的基因组短14%,因为其含有较少的“垃圾DNA”。老鼠的基因代码由25亿个碱基对构成,人类则有29亿个碱基对。两种动物均有约30000种基因,其中只有300种老鼠的基因在人类基因组中找不到可以与之对应的基因,反之亦然。

这一结果自然引起轩然大波,然而,此时很少有人记得,早在2001年2月13日,宣布成功破解人类基因组图谱的翌日,美国马里兰州的塞莱拉公司就在新闻发布会上称,它们已经在进行老鼠基因组的破解工作。而当年4月,老鼠基因组的草图就已经问世。塞莱拉的结果同最近多国研究小组的结果几乎完全一致。只不过,出于商业目的,当时这一草图并没有向公众公开,而未经付费的外部科学家自然也无缘得见。

老鼠基因组草图的公布,促进了在癌症、艾滋病、心脏病和糖尿病等方面的医疗研究

其实,无论以何种标准来确定老鼠基因图谱的准确问世时间,有一点是可以肯定的:老鼠,这种实在不甚讨人喜欢的生物,已经成为继人类自身后第二种基因组得到排序和分析的哺乳动物。尽管它的基因组并不像类人猿和猩猩那样与人类极为相近,但这种相似程度,也已经远远超出了科学家们原有的预想,使其成为理想的实验对象。许多生物学家和医学家都认为,老鼠基因组的破译,可以同1799年发现的对破译古埃及象形文字至关重要的“罗塞塔碑”相提并论。

在过去的20年中,老鼠已经成为最重要的实验对象。这主要出于两种原因:其一,老鼠是哺乳动物,在生理学、解剖学和新陈代谢上与人类都有许多相似之处。其次,尽管其他的一些哺乳动物——比如灵长类动物——在基因上更加接近人类,但老鼠的基因可追踪性却是无与伦比的。现在,对活的老鼠进行基因改造已经相当普遍,并能够达到极高的准确度,可以通过人为改变老鼠的某些基因来模拟人类的遗传疾病。目前,全世界的研究人员已经建立起了1000种以上的与人类疾病相对应的老鼠模型。但在老鼠基因组草图问世之前,由于无法与人类的基因组相对比,这些研究在进一步深入时都会遇到极大障碍。

在一些说法中,这个90%被穿凿附会地解释为人类与老鼠的相似程度,很显然,这是不正确的。其实,早在2001年人类基因组序列破译之时,我们就已经被告知,人类基因的数量只相当于线虫和果蝇体内基因数目的两倍,而人类17号染色体上的全部基因几乎都可以在白鼠的11号染色体上找到。参与本次研究的怀特海德研究院/坎布里奇MIT基因组研究中心的艾里克·兰德指出,关键在于这些基因代码是以何种方式排列的。兰德说,人类和老鼠的基因组都可以被看作拥有同样350章内容——也即染色体片断——的一本书,只不过以不同的顺序组织,而它们排列顺序的相似程度却只有不到5%是相似的。

有关数字

人类和老鼠的共同祖先可以追溯到7500万到12500万年前。

通过比对人类和老鼠的基因组,科学家发现了1200种新的人类基因和9000种新的老鼠基因。两种生物都拥有30000种基因,其中只有300种是彼此特有的。

大多数老鼠特有的基因均与嗅觉和繁殖功能相关。研究小组发现,老鼠比人类多25个与感知气味相关的基因。此外,鼠类在降低食物中的毒素、增强免疫力方面的基因也比人类要多。

无论是多国研究小组还是塞莱拉公司做出的老鼠基因组草图实际上还都没有全部完成。美国长岛冷泉港实验室的研究人员在比对后发现,在这两份基因组草图中,大约有10%的不同之处。塞莱拉的老鼠基因组在碱基对和基因组的覆盖量上准确度相当高,而多国研究小组在某些特定领域拥有最新的数据。