给实验艺术取个主流的景

作者:舒可文(文 / 舒可文)

谷文达:《联合国——香港纪念碑:历史的冲突》

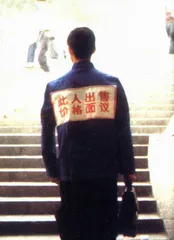

朱发东:《此人出售 价格面议》

几年前实验艺术还在费尽口舌说服各种废弃的仓库、商场、公园、地产商的样板间的负责人,在这些非展览空间打游击,近年来境况好转一些,除个别的偶然情况,这类作品也多在小型的画廊或私人投资的空间里组织展览。实验艺术两次大规模进入公共美术馆,一次是1989年的“中国现代艺术大展”,那次虽然是在中国美术馆展出,却是一个非官方展览。在巫鸿教授看来,那次展览结束了80年代的实验艺术,而2000年的“上海双年展”则是90年代实验艺术的终结。它像1989年那次展览一样也把自己塑造成了一次历史事件,不同的是它是由一个官方结构启动,目的是加入到双年展的全球俱乐部;二是让中国实验艺术首次在一场合作中作为中国艺术的官方代表。即使如此,也还有一批外围展在申明实验艺术的边缘立场。

而这一次的“重新解读”更像是公共美术馆的一个临时展,而不是一般三年展、双年展类的主题展。它的潜台词是把这些作品当作已然成为公共文化的主流成分,以治史方法规划了这个展览的框架。展览分为4个部分:在“现实与回忆”部分里展示的被认为是对历史和现实生活反思的作品;“人与环境”部分里有很多是身处传统城市的消失和新型城市的崛起中的纪录或自我迷失;“本土与全球”里有些很直接地反映了中国与西方的关系,有些是超越这种对抗的思路,用传统的手段做现代作品,巫鸿说,“这本身就是一个全球化的问题”。第4个部分是“继续实验”。

重新解读艺术史或艺术家,从中演绎出不同逻辑,似乎是现在美术馆的重任。之所以要重新解读,巫鸿说,是因为他们对先前为这类艺术所作的释义表示质疑,原来的释义往往缺乏研究基础,仅仅表达了个人好恶。他们不想再增加一种意见,而是在一个历史的高度重新看待。

展出的空间占据了整个广东美术馆,室内面积8000平方米,室外2000多平方米,还利用了周边一部分地方。作为回顾部分,有120多件作品,继续实验部分有20件左右。规模之大显示了巫鸿要提供这一时期中国实验艺术一个“完整描述”的决心。一年前在北京“藏酷”,巫鸿及策划委员会与艺术家交流策展方案时就说,他们要做一件大事。后来有人回应说,这件事大就大在到世界各地去借作品。好像应了1989大展时的一个预言,说以后要研究中国实验艺术只能到国外去,因为国内美术馆基本没有像样的收藏。要借到作品并不容易,有一些经过国外画廊不知辗转何处,有一些藏家开出天价保险费让美术馆不堪支付,其实人家是不想借。但展览还是划出了90年代中国实验艺术的基本线索。

这个展览的一个重要工作是清理“实验艺术”的概念。实验艺术最根本的一个因素是艺术家在一个飞速变化的社会中的自我定位,非正统的艺术的风格和内容、新兴的媒介和展览方式都不过是他们实现自我定位手段。巫鸿说,这些“实验艺术在国际上早已进了主流的艺术馆和展览会”。

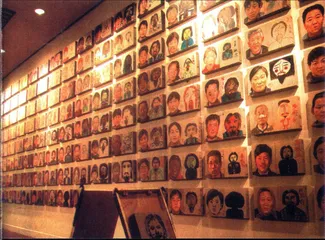

陈少峰:《河北省定兴县天公寺乡村民社会形象与艺术形象的调查报告》

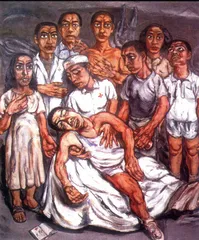

曾梵志:《协和三联画》

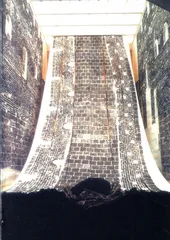

徐冰:《鬼打墙》

展览开幕期间的非正式意见采集

——打乱了一些时间顺序、潮流顺序,以至于即使熟悉这些作品的观众也要努力去建立新的联系。这种联系也许更多是美学上的,在艺术品更多是在考虑社会化等问题的时候,离开了一种现实的语境,作品的生命力很难被感受到。

——巫鸿在不同的场合,一再把观众的注意引向展览的图录,这是他们很看重的一个工作重心,里面收录了13篇相关的文章,尤其是他本人为每个部分所做的导言,以一种明显的史学视野整合了乱哄哄的艺术现象。但是没有栗宪庭的出现总是有点缺,80年代重要的艺术活动组织者中很多人后来都出国了,栗在90年代的中国实验艺术中一直是一个重要角色。缺少他的讨论,很难说是一个完整的描述。

——像一些艺术史家对美术馆表达的疑虑一样,毕加索甚至把美术馆看作是一大堆谎言,在这个三年展上,观众会有头晕脑胀的经验,你无法判断这是给谁预备的展览,你也不知道你是不是看全了。在大型展览上就像在大商场里一样,观众/消费者进去就按照安排对号取货,好像应有尽有。长远地看,艺术家个体的逻辑更重要。

——博物馆化是一种模式,这种模式有一种危险,就是放在这儿的东西与观者不再具有活性的联系。这里的作品其实很多还是有活性存在,但是放在一个回顾的立场,观看焦距的陡变,有点不适应。不如在一些专题展上那么有活力。

——公共美术馆具有公共教育和启蒙的职能,美术馆的民主化价值就是使本来小圈子内的作品、或对于中国来说是出口物的作品,成为更多的人可以接近的,让那些声名远扬的艺术品落地生根。这也是博物馆化的好处。