中国宇航时代

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

我国首批制作完成的航天服标志着载人飞行有了可触摸的发展,图为美国科学家在国际空间站展示太空服

在哈尔滨工业大学,与航天科技的象征意义相联系的实物,不只是摆放在科技处办公室里的“神舟”号模型,还有更大的宝贝:尤里·加加林的座舱——与其同时上天的实验舱、动力舱等因为全部留在外层空间,这个返回舱几乎成为“东方一号”最有价值的实物之一。哈尔滨工业大学几年前以20余万美元将这个宝贝低价购进。

陈华(化名)几年前考入哈工大,刚进校门时他就跑去参观这个和人差不多大的机舱,他形容“东方一号”的载人舱就是“一个一个的圈圈”。如今,那个标志人类首次进入太空的载人舱显然陈旧了——陈华已经开始在哈工大机器人研究所工作。机器人研究所的一部分工作人员正忙于航天服的测试系统研制,利用测量机器人技术完成航天服关节力矩的测量。专家说,这一套系统在国际上也属于技术比较独特的。

让机器人研究所的工作人员骄傲的是,今年6月这套通过507所验收的系统“造价比较低,安全性比较高”。该项目课题负责人、一位在德国工作的特聘教授向记者进一步解释说,这两点对中国国情很重要。“在真空防护作用下,宇航员穿着航天服每一个关节活动都很费劲,但到底要费多少劲,不能凭人的感觉,我们做的工作就是测出每一个关节的阻尼力。这里的难点在于:航天服很贵,俄罗斯的技术是只对单关节测量,而航天服的变化又比较复杂;美国则是往航天服里放机械臂,这种方法又很容易将昂贵的航天服损坏。”

哈工大机器人研究所工作人员在2000年时初次见到航天服的试用品,在该研究所接手航天服的测试系统之前,从1990年始,这套系统的研制工作就曾经在北航、清华大学开展过。相比较而言,航天服研制更是耗时良久。负责验收的507所相关人员对记者说,哈工大承担的测试工作只是相关联合测试的一部分,“大概只占到1/20左右的内容”。

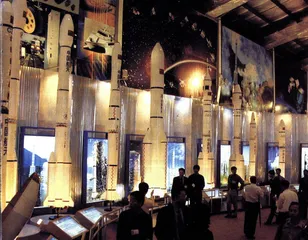

长征运载火箭家族

从这个意义上,航天服带给人们的是更浓重的神秘感。参加测试的一位博士向记者描述说,他们测试的航天服是先行选定的,这套航天服放在一个很大的手提箱中,打开箱子后,只从摊放在地上的“衣服”上也能看出其设计复杂。“肉眼能看到的就有三层以上,最外一层摸上去的手感比帐篷布还要硬,里面则是相当于气球一样可以密封的物质。”

记者在研究所看到一张有关航天服的图片,乳白色的宇航服给人的第一感觉是有些像运动服,产生这种错觉的直接原因来自镶在航天服腿部的天蓝色边线。设计人员拒绝说出边线的实际功用,但他否认是“装饰”用品,“航天服上的任何一个东西都不是出于装饰目的”。不过,在宇航服的袖子上,一边是研究所的标志,另一边则是国旗。

在德国的哈工大特聘教授也见过德国研制的航天服,“从外表上看不出两者有什么区别,”他说。媒体对于中国首批进入太空的宇航员的航天服报道算是第一次比较集中的报道:衣服心脏部位有一个可以拧动的圆形装置,用来调节衣服内的压力、温度和湿度;右腹部位置有一根细管,是宇航员的通信工具;左腹部处有两条管路,是给宇航员供氧和排放二氧化碳的。整件衣服摸起来质感很好,既漂亮又精致。科研人员介绍说,这种航天服属舱内航天服,除了头盔和胶皮手套,整个航天服是用一种特殊的高强度涤纶做成,能够满足航天员在飞行上升段和返回地面时的各种要求。

不过航天服的设计人员对这则比较详细报道的评价是“道听途说”,“真正有价值的东西很少”。其实就是哈工大机器人研究所的工作人员,知道的也并不是核心信息。他们参与测试的航天服共有五套,该数字并不能说明中国共有多少套航天服。他们提供的另外两点信息也仅能作为参考:中国制作航天服的工作量很大,他们听到一个说法是:假如一个人把一年的精力全部投入到制作航天服上,那他一年也只能做一件航天服。航天服的复杂直接体现在穿戴上,有一种说法是宇航员从胸部的开口处进去,到穿戴整齐需要10分钟左右时间。

但这些信息很多又被直接参与设计的工作人员否定,因此无法判断这种否定是真实的否定还是策略上的否定。在保密前提下,尽量少的信息披露也成为中国宇航的一个人为保护层。

比较确定的信息集中在中国航天服的用途上。与大多数人理解的不同,航天服更大意义的用途是救生,作为宇航员的最后一道保障,“航天服是一个安全备份,一旦出现座舱失密等紧急情况,或在宇宙飞船起飞、降落时才需要穿着。在宇宙飞船正常入轨后是不穿的”。专家说,航天服最主要的功能是为宇航员提供空间环境安全防护和增加操作的活动性能。因此,改善航天服的活动性及可靠性变成了极重要的任务。从这点出发,科研人员说,航天服的重点首先是密封性,然后才是灵活性。

哈工大的科研人员说,航天服与机器人不同,手臂的各个部分并不是刚体,在弯曲或伸展关节、关节角度变化的时候,其旋转中心也在发生变化。适应变化,航天服的肘部有六七个褶,这样使宇航员穿上后可以按一定角度来运动,“褶不能多,多了阻力会更大,也不能少,要有平衡点”。

尽管此项测试是针对舱内航天服设计的,但专家说,舱内航天服对关节要求不很高,所以更大可能是为以后舱外航天服做准备。值得关注的是,“相当于一艘小飞船”的舱外航天服是中国的下一步目标,显然,这是在《中国的航天》白皮书中近期发展目标里提到的“实现载人航天飞行,建立初步配套的载人航天工程研制试验体系”的一个重要组成部分。

记者采访结束时,看到一份有关中国航天的资料,资料说:在完成载人飞船研制后,要实现登月和建立永久性空间站,直径5米的大型运载火箭,可重复使用的天地往返系统等运载技术需要得到相应发展……显然,中国进入太空,已经有了足够的伸展空间,就像航天服可以为宇航员提供足够的保护空间一样。

中国载人航天的底气

一个现代版的“嫦娥奔月”好像马上就会展现在眼前——对于从仿制起步的中国航空航天来说,这种“突飞猛进”从1999年11月底第一艘“神舟”号无人试验飞船的成功发射、回收开始,到现在,媒体已经开始讨论最后一颗无人试验飞船“神舟”四号。哈工大的一位专家说,“神舟”五号就要实现载人航天,如果实现载人航天,中国就是继俄罗斯和美国之后的“世界第三”——当然,这还要看国家的政策。

对于载人航天领域这种“高歌猛进”,也有质疑的声音,技术问题是主要的一个方面。质疑集中在“试验时间”上,可以作比较的是,截止到1997年底,美国共进行了118次载人航天发射,俄罗斯(包括前苏联)85次。对此,哈尔滨市工业大学一位专家解释说,其实中国载人飞船并不能从1999年开始计数,1992年时中国就开始实施载人飞船航天工程,研制了载人飞船和高可靠运载火箭,开展了航天医学和空间生命科学的工程研究,而更早的相关试验应该是从上个世纪的70年代就在做,只是做了七八年后停止下来。507所负责人也指出,这段前期工作的技术基理很重要。

一位不愿透露姓名的科研人员说,载人航天有两个方面非常关键:一是运载技术,一是回收技术,而这两项技术在中国已经比较成熟,并不是一个突变的过程。“在运载方面,我们专门成立了一个研究院,中国是世界上第5个能独立发射人造卫星的国家,很早就拥有了大推力的运载火箭。而且现在中国面对的是一个市场,国内、国外的发射需求都很高,我们的成功率也很高。在回收技术方面,我国的返回式卫星从80年代开始就始终在国际上领先,而对载人,只是增加了减震减速、平稳着陆这一块——着陆这段也是因为载人的原因而对能力的要求比较高。”

这位科研人员说,“神舟”三号发射时,他正好在北京,“当时就是送假人上天,模拟其呼吸系统,检测其对环境的需求,以及包括排泄在内的对环境造成的影响,测试所有这些指标能否满足人的要求”。在他看来,试验基本上验证了一点:试验舱可以满足人的生存环境。

在更大的背景上,载人航天被认为是我国继应用卫星和卫星应用之后合乎逻辑的下一步发展目标。有专家指出,载人航天已经没有技术问题,有的也只是财力问题。中国人民大学哲学系科技哲学教研室主任王鸿生教授说,中国在这方面的财政投入非常小,过去主要是靠科技人员奉献。而另一位专家指出,中国载人航天的成本低,主要是劳动力成本比较低。在低成本运行下,载人航天的象征意义有时超过了本身。

“神州”号无人飞船的成功发射,为实现载人航天计划奠定了基础