一半是海水,一半是威尼斯

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

不论“MOSE”计划到底有无实效,海潮对威尼斯的威胁的确是迫在眉睫。图为一名游客在圣马克广场的水中咖啡馆

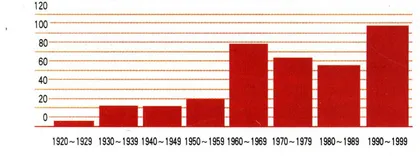

“如果那个泻湖真的管用,汽车早就在威尼斯取代游船了。”移居巴黎的意大利地理学家保罗·贝拉佐尼如是说。来自全球各地的旅行者不无担心地看到,涨潮时漫过圣马克广场的海水水位越来越高,次数越来越频繁。泻湖不但没有发挥积攒潮水沉淀、围海造田的预期效果,反而成为了新的海岸线。20世纪上半叶,威尼斯遭受了19次水位超过110厘米的潮汛袭击,而到了下半叶,这个数字猛增为150次。尽管威尼斯没有像某些骇人听闻的流言所说的那样正在沉入大海,但它的海岸正在被海水侵蚀,建筑根基逐渐动摇却是不争的事实。

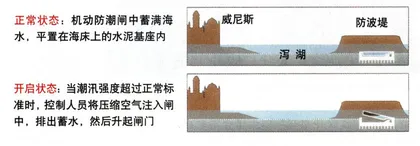

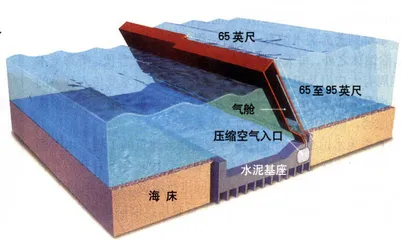

去年12月,与威尼斯历代敢作敢为的统领一样,意大利总理贝卢斯科尼作出了一个大胆决定,以便扭转在这场威尼斯与海水之间持久战中的不利局面。在经过一年的漫长讨论与推敲后,威尼斯海洋管理委员会计划在今年年底启动“MOSE”(大规模机动防潮闸)这个别出心裁的海水管理工程。它的主体是由79座宽度、高度皆为65英尺的中空钢闸组成,用巨大的铰链固定在泻湖与亚得里亚海的交汇处。在水位正常时,这些钢闸将蓄满海水,平置于湖底,当潮汛来临时,管理员就会向钢闸中注入压缩空气,排空蓄水,并控制铰链升起钢闸阻挡海水进入。

不论“MOSE”计划到底有无实效,海潮对威尼斯的威胁的确是迫在眉睫。作为“MOSE”计划评估小组一员的保拉·里佐尼,对1966年11月4日发生的那场大洪水,仍然记忆犹新:市中心著名的圣马克广场积水达4英尺深,借助热带季风影响,次日上午积水已经上涨至6英尺,交通瘫痪,电力供应中断,家具从民居的楼道中漂浮而出。里佐尼一家,与其他千千万万市民一样,被困家中长达三天之久。

这场大洪水的直接后果,就是威尼斯海洋管理委员会的诞生,其宗旨就是使这样的灾难“永不再来”。尽管天公作美,随后30年中没有一次洪水打破这个记录,但这种“道高一尺,魔高一丈”的较量始终没有停止。威尼斯人必须时时加固、升高堤坝。那片隐藏在堤坝后,海拔比圣马克广场还要高出十米的大海,成为一柄高悬在头上的达摩克利斯之剑。

不过,威尼斯的抵抗也并非这样消极,1995年,由阿里亚娜火箭送入太空的气象观测卫星,可以精确地预见亚德里亚海潮汐的往复变化。每年深秋入冬之际,低压空气就形成于南方的热那亚湾,促使洋流向北移动,最终到达威尼斯,并同时在亚德里亚海上形成热带季风,使海潮滞留于泻湖之中。

相对定期光顾的潮汛,全球变暖导致的海平面上升则是一个更为可怕的敌人。据意大利国家气象管理局发表的数据,威尼斯陆地与海平面海拔高度差距在最近的100年中减少了9英寸,而威尼斯附近工业的蓬勃发展,导致地下水位下降,也成为这种海陆高度差距此消彼长的动力之一。虽然威尼斯政府已于70年代果断停止了地下水开采,它的危害仍然绵延至今,海水慢慢地渗透至城市底部,取代了枯竭的地下水所占据的空间,使整个城市所立足的土地变得脆弱松软。这些蕴涵在土地中的海水,与每次泛滥的潮汛一起,严重侵蚀着威尼斯古老建筑物的石灰岩基础。“整个威尼斯正在被海水由内而外,再由外而内地腐蚀着。”威尼斯海洋管理委员会委员玛利亚·特雷撒·布鲁图说,“局部的小修小补已经无济于事,我们需要一个彻底改变,而‘MOSE’计划就是改变状况的关键。”

然而,并不是每个威尼斯人都对这项耗资40亿美元的计划举手赞成。保罗·卡西亚里,这位威尼斯环境保护协会主席、资深环境学家,自10年前“MOSE”计划开始酝酿伊始,就对它持强烈反对态度。“利用钢闸来阻挡海潮是荒唐的,也是无济于事的。”他说,“问题的关键在于泻湖湖底沉淀层的流失与地下水盐化带来的侵蚀作用。”赞成他意见的,还有来自美国Colegate大学的考古学专家阿尔伯特·阿默曼教授,他预计由于沉淀层的不断下降与海水逐渐渗入地下,整套工程将在2050年完全失效,而由此带来的环境问题,则会变本加厉。

在阿默曼教授所担心的环境问题中,首当其冲的就是工业排泄物的去向。直至今日,泻湖仍然是威尼斯工业企业最大的排污地,而一日两次冲刷泻湖的海潮,则是工业废料进入大海的惟一渠道。如果机动防潮闸投入使用,在频繁海潮灌入泻湖的情况下,势必要长期保持开启状态,那么滞留在湖中的有毒污染物将迅速地将泻湖变成一个巨大的污水池。

保罗·卡西亚里与威尼斯大学城市规划专家斯蒂法诺·波尔多共同提出的替代方案是,在泻湖通往亚德里亚海的出口处加筑堤坝,将入口缩小约2/3,降为650英尺宽,由此可以将出口处的海床高度提高6英尺,进而减缓潮水进入泻湖的流速与湖底沉淀物的流失。供职于意大利水利部的水利专家格里格·乌吉萨在经过一系列水利模型试验后,也同意这个结论。不过,乌吉萨也承认,这个方案抵御不了诸如像1966年洪水那样的大灾难。更糟糕的是,缩小泻湖出口将阻止大吨位的集装箱邮轮或客轮出入威尼斯港,这对于低迷的威尼斯经济无疑是雪上加霜。“我委实不敢冒这个险。”乌吉萨坦言,“尤其是在我们的经济如此与大海息息相关的情况下。”

让人无可奈何的是,专家们不但在方案选择上各执一词,而且谁都无法提出一个可以同时解决海水渗透与海潮袭击的两全方案。威尼斯海洋管理委员会日前正在推敲关于在修建机动防潮闸的同时缩小泻湖入海口的可能性,不过这种“和稀泥”式的举动并不能平息争执双方的怨气。“这是地道的意大利式做法。”玛利亚·特雷撒·布鲁图抱怨道,“不去考虑问题本身,而是想着如何息事宁人。”

争执归争执,问题也许并非到了不可收拾的地步。另一个多灾多难的意大利标志建筑:比萨斜塔的新生,也许可以作为拯救威尼斯的借鉴。自1902年以来,先后有16个国家的政府与非政府机构为斜塔的安全出谋划策。1990年,比萨斜塔因为濒临倒塌而被迫停止对游客开放,而挽救它悲惨命运的,正是那个充满争议的移除部分倾斜方向反侧地基的大胆方案。但与比萨斜塔不同,威尼斯是一整座城市,而非一栋孤立的建筑物,“MOSE”很可能不过是一系列工程的开端,特别是考虑到贝卢斯科尼政府对于“大手笔”的偏好(例如正在酝酿中的连接西西里岛与意大利本土的跨海大桥),以及本届威尼斯市长的公共工程部长出身。“现在是我们该做点什么的时候了。”保拉·里佐尼信誓旦旦地说,“冒险总好过袖手旁观。”

100厘米以上水位潮汛发生频率统计(1920年至今)

由79扇闸门组成的“MOSE”系统可以有效地抵挡潮汛的侵袭