生活圆桌(216)

作者:三联生活周刊(文 / 好米 罗世鸿 张兮 任田)

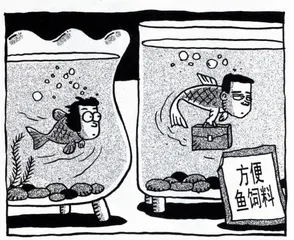

方便面和别人的生活

好米 图 谢峰

我常常在电梯里端详一个背对着我的男人背影,猜想关于他的所有经历和故事。那个背影特别坚毅和光鲜,但在他侧身而出的时候,我能看得到他的一点未加掩饰的面影,那上面带着一点点不加掩饰的岁月艰辛的痕迹。

很多年前的一个中午,午饭后百无聊赖地坐在窗前,忽然发现一个扫地的老头,坐在墙角落里,手里捧着一个发黑的铝皮饭盒,用两根短短的竹筷在吃饭。他吃得那么专注,全心全意都在饭里,一口一口地扒拉着,把粘在胡子上的一粒饭卷进嘴里,闭着嘴咀嚼每一口饭菜。我的眼睛里忽然就湿了。

我有一次参加演出,其实也就是打打杂,在幕后随便做点什么。我看见一个不太出名的我不喜欢的演员,坐在幕布后面光光的台阶上,疲倦地靠着一把椅背在打盹,他的身上还穿着未来得及脱下的演出服。那里没有灯光。台前响着震耳欲聋的欢呼声,但他只是孤苦地坐在那里,外面的一切都与他无关。那个人,我一直以为他挺没什么艺术才华的——在那一刻,因为他身上显露出来的生的艰辛——赢得了我的同情和尊重。

我的朋友也是,有一次在超市收银台,她看见排在前面的一个男人购物车里装满了方便面。她在后面,看着他宽大的手把一筒一筒的面放进塑料袋里。她忽然无端地感到心酸,而且坚硬的心软和下来,很快地与追她良久的男友结了婚。那时候就一个念头:为她所爱的人做饭,让他不再以方便面度日。

他们的婚姻并没有这种崇高的近乎献身的理想气质,但这位朋友从那一刻起心塌实下来。结婚不就两个人在一起,煲点白米饭,熬点小排汤,说着闲话吃一顿晚饭吗?在长久的犹豫之后,她忽然找到了婚姻的物质意义。她说,这种实在的琐碎并未使她感觉美好,只令她不再空虚。有这点,就很够了。

别人的生活都在远处,隔着一层玻璃纸,远观都有哲学味道。但在自己就不一样。自己往往会给近处生活的纷繁所迷失,纠缠在细节里不可自拔。但一旦自己成为他人的“别人”,也就有了标本的意义,易于解剖。真是所谓旁观者清。

蓝色朱丽叶

罗世鸿

我看到一个离家出走的女孩,流浪在巴黎的新桥上,在这座已被废弃的桥上,一个马戏团舞蹈演员出生的流浪汉爱上了她。他是个腿有残疾、嗜酒如命的家伙,而她也几近失明。这是怎样的爱情呀!没有任何物质表达,只是到了黄昏时分,他们从栖身的桥洞中爬出来,瘸子跳舞给一个瞎子看。没有音乐,她在他一连串的筋斗中感受节奏。周围高楼如林,残阳如血。

那时,我在一个极端物质的城市里打拼,看拿破伦·希尔的《创富学》和索罗斯写的哲学书。周末是从星期六凌晨4点开始的,和几个朋友去租一间KTV包房看影碟。一个昏昏忽忽的凌晨,我发现了一个怯生生地在新桥上、在地铁里游荡的女孩。那是部法国电影,叫《新桥恋人》,她在里面叫Michele。我莫名地相信电影里的一切都是真的。

阴郁的黄昏,急驰的一辆阿尔法·罗密欧车中飞出一张透明的淡蓝色糖纸。之后,镜头一直随着蓝色的糖纸在风中飘荡,如追踪着一个蓝色的精灵。蓝色的滤镜将所有事物都盖上了一层忧郁,对白少得吝啬。爱莫能助地看她一个人承受一波又一波的痛恻心扉。大千世界,红尘滚滚。

从那时起,这个永远留着短发的女子在我心里被定格为一个淡蓝的形象,我知道了她叫朱丽叶·比诺什(Juliette Binoche),一个雕塑家和一个女演员的女儿。后来我有了一些阅历,可以静下心去欣赏像《蓝色》这样的作品,能从大师刻意经营的平淡如水的表象中体会出些许深意。面对静默如水的时光,晓得有些事情我们是无能为力的。此后,就一直留心有她的电影了,看《屋顶上的轻骑兵》(The Horseman On The Roof),看她在一座被黑死病和战争笼罩的城市的屋顶上轻盈地跳来跳去,看她面向死神的爱情。看《毁灭》(Damage),看她在道德伦理里挣扎沉浮。

看《英国病人》的时候,觉得生活已不值得寄予太多希望了。而她是个在战争中穿梭的护士,仿佛中了魔咒般,所有爱她的人都已离开人世,但她却那么年轻,虽周围一片废墟,仍禁不住对爱情有一丝憧憬。每看到她沿着烛光的指引,走向同样年轻的锡克工兵的帐篷;或是倚窗而立,有心无心地听那个焦炭般的病人讲发生在遥远非洲的故事时,忍不住好奇——她心里的希望,是怎样一棵不死的种子?

朱丽叶温馨浪漫的“巧克力”,市面上卖的都是“枪碟”,便一直忍着,舍不得看。不忍见她在背景的咳嗽声、笑声、说话声中在屏幕上忽隐忽现。不过,仔细想起来好像也从未看清楚过她,只是感觉她一直裹在一层蓝色的烟雾里,附在心里的某个角落。

洋泾浜

张兮

王了一先生的《龙虫并雕斋琐语》中时不时就蹦出一个“烟士披里纯”,这很容易让人联想到一种高纯度的鸦片,而国外一些知名摇滚歌手就是靠吸毒来激发创作灵感(inspiration)。张恨水的小说《春明外史》中曾出现过“黑丝板凳”一词,这又让我想起我们乡下的一首歌谣《小丈夫(husband)》,其中有一句歌词:“站在踏板上,不到两尺长。”钱钟书先生在《围城》里有意将T.S.Eliot(艾略特)译成“爱利恶德”,是为了讽刺后来弃文从商的诗人曹元朗。沈从文在《长河》里将派克(Parker)译成“爬客”,据说是对当时城里的“所谓时髦青年”的嘲弄。苏雪林的文章里也曾提到一位在美国的中国留学生把他那辆耗油的丰田(Toyota)车戏称为“偷油它”,把信封(envelope)译为“安慰老婆”。

还是沈从文的《长河》,里面有这样一句话:“……我听会长说,买了你一船橘子,庄头又大,味道又好,比什么‘三七四’外国货还好。带下省去送人,顶刮刮。……”这里的“三七四”就是现在的“新奇士”,前者是上海话,后者为粤语。

洋泾浜虽然尽闹笑话,但千万别因此而小瞧了它。“上海的历史应当用洋泾浜英语来写”,这是上世纪初一位混迹上海滩的外国记者面对这座东方现代都市的一句感叹。经济学家们也说,整个大上海的繁荣,应部分归功于二三十年代洋泾浜的流行和成熟。当年上海滩若有畅销书排行榜,杨勋的《别琴竹枝词》肯定能跻身榜首。该书用汉语词汇给人们常用的一些英语标音,然后编成顺口溜,以利于洋泾浜的普及。如:“年高哑二少年阳,法达父兮袜达娘;密克司高会审处,从前大概叫公堂。”当时上海把英文old说成“哑二”,把young说成“阳”,把father和mother 说成“法达”和“袜达”,把会审公堂(mixcourt)说成“密克司高”。在上海租界里,外国人也只有使用这种语言才能与中国人交谈,如该书中记载:“葛二好司乃奴家,新桑一曲弹琵琶;局钱别篆克司等,诚脱而蛮即大爷。”外国人发现上海的妓女是艺妓,一般实行“卖艺不卖身”,于是把妓院称作“葛二好司(girl house)”,把她们的表演称作“新桑(sing song)”,把中国人上妓院支付给妓院的“局钱”叫作“克司等(custom)”,把嫖妓的大爷说成“诚脱而蛮(gentleman)”。直到今天,英文以sing-song-girl特指上海的妓女,就是洋泾浜留下的痕迹。出于同样目的的《粤语一日通》之类,也曾在上个世纪90年代初广泛流行,但与《别琴竹枝词》相比,几无艺术魅力可言。

有风

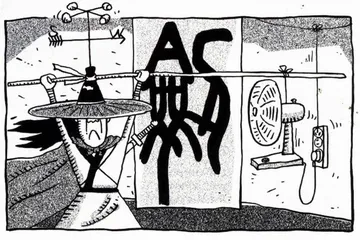

任田 图 谢峰

对于一个货真价实的英雄,立足于天地的大写的人,你一定要求他身高七尺开外、相貌堂堂、阔背狼腰、出口成章,那似乎有点不近人情。君不见周星驰之《大内密探零零发》里陆小凤、花满楼、叶孤城、西门吹雪四人的尊容,就足以说明这个问题。以我多年对镜头前英雄的了解,一个开场亮相就可以唬住人的英雄,之所以能在一大帮面目不清的群众演员中脱颖而出,靠的是景物环境的恰当衬托,简言之,就是肆意飞舞的白衣,斗志昂扬的长发,一壶永远也喝不完的勾兑白酒,一柄身世不凡的宝剑(或者是一支奇重无比的大钢枪),当然,更少不了一个倾国倾城、威震敌胆,却又深情欲滴的女朋友。

而这背景之后的背景,是一台沉甸甸、灰蒙蒙、沉淀了一个工龄三年以上超级大厨房炉灶里的全部烟火、按键多达5个以上、转头角度在90度以内的铁制大风扇。它才是真正的英雄。可以说,没有它,你最多只能看到一个站在木头台子上、涂脂抹粉、装腔作势、不时从保姆手上接过矿泉水瓶子喝上两口的普通男人。他之所以能成为英雄,甚至唬得你热泪盈眶,只是因为大风扇忽然吹起了一阵风,大风卷起了一粒沙,而这粒沙,不幸进入了你的眼睛。

看《英雄》的曝光照,我的惟一感觉就是:啊,有风。梁朝伟的头发飞起来了,张曼玉的头发飞起来了,李连杰的头发飞起来了,章子怡的头发也飞起来了。四个人的头发各有各的轨迹,像战场上长鬃散漫的战马,混战一团,这样一来,英雄的感觉就近了,更近了。这全是风的功劳。

还记得周星驰是怎样靠一台大风扇、一堆碎报纸、一件破堂衫,把自己从一个街头混混,包装成人见人爱的街坊情圣的吗?

《英雄》里,有一张剧照:大风渐起的时候,大漠的阳光普照着张曼玉和梁朝伟生死诀别的凄美表情,和风温柔地吹拂着他俩因为延绵爱情而相互纠缠的长发,此时,导演却忘了给梁朝伟插着一把长剑的肚子及时泼上一碗狗血……不过,也许是出于摄影师唯美的镜头考虑,认为那不体面的脏血玷污了英雄华美的白袍;又或者是武术指导认为梁朝伟是顶天立地的大英雄,必有绝世气功护身,虽然被人一剑贯穿但暂时吸住一腔喷薄欲出的血还算小儿科,而能把宝剑在一炷香的工夫准确插进英雄肚子的,也一定是个气功和解剖学大师,他直接把剑插在了真皮层和血管之间的脂肪层,所以纵然是把剑拔出来,也顶多糊着一层凝固了的人油。

好大的风啊,张曼玉的黄袍子飞成了一朵大玫瑰花,李连杰的黑衣则变成了性感的紧身衣,他们已经被长缨在手的群众演员热烈包围,看来已经很接近《英雄》的结局了。“视觉的盛宴”其实是风的盛宴。